| ホーム > 投稿レポート 2012 > |

| 2012年11月14日掲載 |

ここロンドンは、サマータイムが終わる10月下旬から、急に、冬の訪れを感じる日々が増えてきました。北緯50度の此の地は、西岸海洋性気候のおかげで、気候こそ比較的穏やかなものの、季節の変わり目には、緯度の高さが故の特徴が様々な形で顔を出してきます。冬の訪れが感じられる季節となってくると、人々の装いも冬行きとなり、急にクリスマスモードも近づいてまいります。 今回は「London Report」最終回として、ここ英国のオンラインショッピング事情を取り上げてみます。

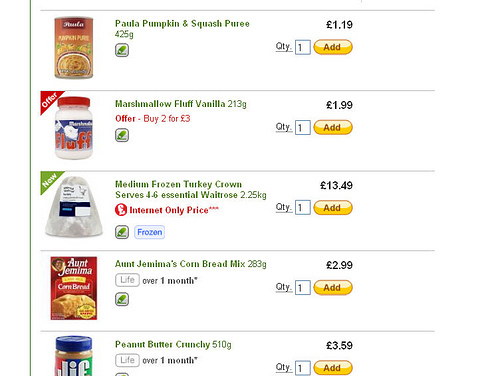

感謝祭に向け、某スーパーのオンライン注文画面 英国のオンラインショッピングは、様々な形で世界の先端を走っているといわれます。明確な客観的統計は難しいところですが、複数の調査等によれば、利用時間数・利用頻度・市場規模等共に、欧州ではトップクラス、世界でもトップ3〜5には入るといわれています。 その理由を、小売事業者サイド、消費者サイド、それぞれの側面から考察してみました。 売事業者サイドの事情:オンライン販売は、自社の更なる飛躍への挑戦課題英国のオンラインショッピングの特徴は、オンライン専業事業者もさることながら、同時に「ブリック&モルタル」つまり、実店舗とのコンビネーションに1つの大きな特徴があります。 例えば、当地ではどのデパートに行きましても、大概「お店よりも幅広い品ぞろえ・弊社のオンラインサイトをご利用ください」といった案内が、目立つ所にかかっています。実際、オンラインサイトを訪れてみると、品ぞろえはもちろんのこと、色などのバリエーションも豊富に示されています。 この1つの要因として考えられるのが、当地における流通構造の違いです。 “実店舗のネット展開は、店舗がメイン、ネットがサブ” 消費者サイドの事情:実店舗での買い物の不便さ、週末の時間の使い方一方、消費者サイドの事情としてですが、実店舗での買い物が不便、という側面があります。品ぞろえについては、先の小売事業者サイドの項で述べたところですが、その他にも

といった状況があり、 もちろん、週末における店舗への人出は、日本並み、もしくは日本以上の部分はあるのですが、この人出の背景には、 「“必要な買い物をする”派」(特に壮年層、主婦層を中心に、手にメモを持って買い物をしている人たちの比率も、日本並み、もしくは日本以上です。 「“家族 もしくは 友人との街歩きを楽しむ”派」 「“ウィンドーショッピングもするけど、買い物もしっかりしていく”派」 勢い、「買うと決めたもので、その場で買わずとも良いものは、オンラインに頼った方が便利」という感覚が醸成されることになります。 多くの小売業者は、PC、モバイル双方に対応したオンラインストアを有していますから、買いたいと思ったら、いつでもどこでも、その場で手続き完了、ということが可能です。 弱点は宅配網の弱さ・・・しかししかし、こうしたオンラインショッピングにおける、英国最大の敵・弱点があります。 日本では、複数の大手宅配業者が、郵便局と比肩する(もしくはそれ以上)の宅配網を整備しているため、日時に確実な宅配を期待できますが、 これも言ってみれば、物流業者の利益率確保のために、宅配拠点を絞っているということと、確実な宅配を担保するための労働力確保の難しさ、といった背景があります。 従って当地では、宅配を申し込んだ人が、宅配のために一日家で待つ、という非合理が、半ば当たり前という実情があります。 しかしながら、これをカバーするショッピングスタイルもあります。それは「店舗でのピックアップ」です。 比較的広大な駐車スペースを確保できる小売事業者は、オンラインショッピングの受け取り方法として、自社店舗を指定できるようになっています。 終わりにここまで2年半弱、10回にわたる、飛びとびのレポートでしたが、ご愛読いただいた皆様に感謝いたします。往々にして、通信・ICTをめぐる各国事情差異レポートは、単に日本の状況に関する優劣問題として扱われてしまうことがありますが、このレポートでは「優劣」で捉えることなく、各国の事情の背景にこそ、差異の要因が隠れている、というところに焦点を当てて、お伝えしてきたつもりです。 英国は、植民地経営の歴史も長く、その盛衰が、自国の国力の盛衰とも結びついてきたことから、土地土地の状況差異を、単に「優劣」で捉える事の愚を、時には痛い思いと大きな代償とを払いつつ、感じ取ってきた歴史があります。 またいずれ、ロンドン以外の街角から、気づいたことをしたためる形で、皆様とお目にかかれます機会を楽しみにしております。 当地ロンドンからは、また、他の方による部外投稿があるのではないか、と勝手な期待(!?)をしております。もしありましたら、よろしくご声援のほどお願いいたします。 この記事は、社外の方より投稿いただいたレポートです。 内容に関して情報通信総合研究所は責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。 |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |