| ホーム > Global Perspective 2012 > |

| 2012年11月5日掲載 |

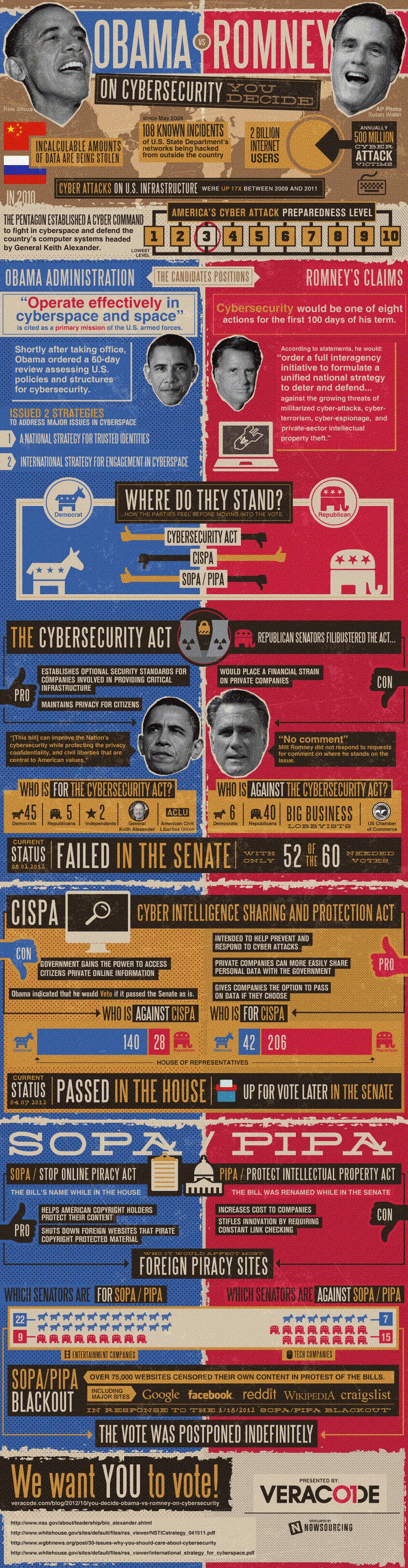

2012年11月6日にアメリカ大統領選挙が行われる。民主党オバマと共和党ロムニーが戦っていることは周知の事実である。今回のアメリカの大統領選挙における争点は雇用問題、経済問題、外交問題など多数あるが、サイバーセキュリティについては目立っていない。アメリカVeracodaが下記のような両候補者のサイバーセキュリティに関する比較をまとめているので掲載する。 (図1)

(出典:Veracoda) 誰が大統領でも重要なサイバーセキュリティサイバーセキュリティが争点にならないのは、誰が大統領になっても重要な問題だからである。そのため民主党であれ、共和党であれ主張や政策に大きな相違はない。共和党になったからといって突然サイバースペースの防衛が緩和されるようなことはない。サイバースペースにおける国家の防衛はアメリカだけでなく世界のあらゆる国家にとって重要な問題であるため、経済や雇用政策のように国家のリーダー個人の独自性やカラーが出しにくい分野である。サイバー攻撃からの防衛に関しては継続してネットワークなどの技術強化、人材育成、官民での協力、国民への啓蒙活動など強固な対策が講じられる。なお、両候補とも自らがマルウェアを開発し敵国にサイバー攻撃を仕掛けるとは明言はしていない。 第一期オバマ政権でのサイバーセキュリティ2008年の大統領選挙でオバマが大統領になってからのサイバーセキュリティをめぐる動向を振り返ってみたい。 オバマが登場する前のブッシュ政権期にアメリカはアフガニスタンやイラクとのリアルな戦闘や9・11同時多発テロのような脅威の方が注目されていた。一方で、イランの核施設を標的とした強力マルウェアStuxnetはブッシュ政権時に開発が開始されていたと報じられていることから、ブッシュ政権時のアメリカが決してサイバースペースにおけるセキュリティを軽視していたわけではない。むしろサイバースペースをアメリカが防衛すべき重要なドメインであると同時にアメリカの技術力を活かして敵のサイバースペースへ攻撃をしかけることを綿密に計画していたと想定される。強力マルウェアの開発に着手していたと想定される2008年、ブッシュ政権はサイバーセキュリティのイニシアティブとして「Comprehensive National Cybersecurity Initiative (CNCI)」を策定した(※1)。このブッシュ政権末期に策定されたCNCIは、オバマ政権になっても継承されていく。 2008年以降のオバマ政権でもサイバースペースを守っていくというアメリカの政策に変わりはなかった。インターネットやマルウェアの技術も向上し、サイバー攻撃が頻繁に行われるようになり、身近な脅威となったこともあり、むしろオバマ政権以降になってからの方がアメリカは積極的にサイバーセキュリティに対する政策を打ち出してきた。 そしてオバマ政権では、アメリカがサイバー攻撃を受けた場合は報復攻撃も辞さないと強気の姿勢で臨んでおり、様々な場面でオバマ大統領、バイデン副大統領、クリントン国務長官、パネッタ国防長官、リン元国防副長官らがサイバーセキュリティの重要性をアメリカや世界に対して訴えてきた。 また全世界でインターネットやスマートフォンが普及し、マルウェアによるサイバー攻撃が一般的になってきた時期でもあるため、オバマがサイバーセキュリティを重要な課題とするのは必然であった。オバマが大統領選挙に勝利した直後の2008年12月に、アメリカのシンクタンクCSIS(Center for Strategic and International Studies)が、オバマ政権に対してサイバーセキュリティに関する提言書「Securing Cyberspace for the 44th Presidency」をまとめた。提言のポイントとしては、サイバースペースは国家の安全保障にとって重要であるため、包括的な安全保障政策を立ててサイバースペースにおける安全保障を確保すべきである、ということである(※2)。 2010年5月には、Joint Task Force for Global Network Operations(JTF-GNO) とJoint Functional Component Command for Network Warfare(JFCC-NW) という2つの既存の副統合軍の任務を統合し再編する形でサイバースペース専用の部隊USCYBERCOM(サイバー軍)を創設した(※3)。USCYBERCOMの任務は国防省の軍事における情報ネットワークに関する全ての領域での作戦、防衛に関する指揮を執り、アメリカおよび同盟国のサイバースペースに攻撃をしかける敵からサイバースペースの自由を守ることを目的としている(※4)。

そして、2011年7月に国防総省が発表した”Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace”においては、サイバースペースの防衛における戦略的イニシアティブとして以下の5点を掲げている(※6)。

サイバースペースにおける同盟の重要性2011年7月に発表した”Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace”において、同盟国とのサイバーセキュリティ防衛に向けた強固な関係構築を謳っていることは重要である。 サイバーセキュリティはもはや1国だけで対応できる問題ではなくなってきている。情報交換、技術協力、人材育成などの分野で同盟国との様々な協力が必要になってきている。パネッタ米国防長官は2012年10月、ニューヨークでの講演において、アメリカのサイバーセキュリティを脅かす国としてイラン、ロシア、中国をあげている。 2012年10月24日にアメリカは韓国との同盟強化を発表し、その中でサイバースペースでの協力関係を強化していくことを述べている 。韓国は地域的に様々なサイバー攻撃を受けている。米韓同盟強化の中においてサイバースペースでの協力も含まれることは、韓国へ攻撃を行っている国に対する抑止力になるだろう。今後、アメリカだけでなく世界各国において、サイバースペースにおける協力や同盟が重視されてくる。 アメリカの大統領が誰になろうとも、これからもアメリカのサイバーセキュリティを重視していく姿勢は変わらないだろう。サイバースペースにおける協力や同盟を考えた時に、世界のどの国も世界で一番サイバースペースに依拠しているアメリカを無視することはできない。そして同盟国を踏み台にしてアメリカにサイバー攻撃を仕掛けることは多いにあることから、アメリカも同盟国のサイバーセキュリティを無視することはできない。 【参考動画】米韓同盟強化に関するプレス(2012年10月) (参考)ロムニー(共和党)のホワイトペーパー ※1 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/cybersecurity.pdf ※2 CSIS “Securing Cyberspace for the 44th presidency” ※3 サイバースペースでの防衛は各軍に分散していたが2009年6月にゲイツ国防長官(当時)は統合を決定した。 ※4 USCYBERCOM Factsheet ※5 William J. Lynn III “Defending a New Domain The Pentagon’s Cyberstrategy”, Foreign Affairs (September/October 2010) pp97-pp107 ※6 http://www.defense.gov/news/d20110714cyber.pdf *本情報は2012年11月2日時点のものである。 |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |