| ホーム > Global Perspective 2012 > |

| 2012年11月29日掲載 |

2012年11月16日、人気アプリ「LINE」の登録ユーザ数が全世界で7,500万を突破したと発表された。中南米を中心としたスペイン語圏でもユーザが急拡大しているとのこと。またLINEは台湾、タイ、インドネシアを中心としたアジア各国でも非常に人気が高く、「メッセージツール」として若者を中心にそのポジションを確立してきている(注1)。 このようなメッセージサービスは新興国の若者の間で人気があるのはどうしてだろうか?ということを通信環境の観点から考えてみたい。 新興国の通信の主流はプリペイドでショートメッセージ(SMS)新興国では今でもメッセージの主流は携帯電話でのショートメッセージ(SMS)である。SMSはどのような携帯電話でも搭載されている機能なので、貧富や老若男女問わずに誰もが頻繁にSMSを送信している。 そして、新興国では日本のようなポストペイド方式ではなく、プリペイド方式でSIMカードを購入するのが主流である。東南アジアや中南米では90%以上がプリペイド方式である国がほとんどである。使いたい時にSIMカードを購入し、残料金が無くなったら必要に応じてチャージをしていく。そのため、1人で複数枚のSIMカードを持っている人が多いので、携帯電話の人口普及率は100%を超えている国がほとんどである。1人で1つの会社のSIMカードを複数持っていることも珍しくない。人々は携帯電話会社に対して愛着や固執は全くない。長期利用者割引のようなものが少ないため、常に新しいキャンペーンを行っていると「キャンペーン対象のSIMカード」を購入して通信費用を少しでも安く済ませる。キャンペーン期間が終了してしまったら、そのSIMカードは使われなくなることも多い。携帯電話会社も年中あらゆるキャンペーンを行って顧客獲得に躍起になっている。町の至る場所でSIMカードを販売している。 最近ではスマートフォンが新興国でも普及してきている。携帯電話端末は中古市場が主流である新興国において、最近ではスマートフォンも大量に中古品で出回るようになった。初期のiPhoneやAndroid OS端末が中古品として多く見かけるようになった。

(図1)アジアの街角でのSIM販売

(筆者撮影) 電話番号は要らないプリペイドのSIMカードを頻繁に買い替えている人が多いということは、その都度電話番号が変わっているのである。電話番号が変わると相手にSMSを送付しても、相手はその番号をもう利用していないということになる。1人で複数枚SIMを利用している場合、そのSIMの電話番号にメッセージを送付しても携帯電話に挿入してない、ということも多くある。 そこでSIMカード(電話番号)を変えても自分であることが認識されるメッセージサービスの方が使い勝手が良くなる。SIMカードが変わって電話番号が変わったとしても、相手に新しい電話番号を通知して自分であることを認識してもらう必要はないから利便性が高い。このようにして電話番号だけでのSMSのやり取りは遠くなってしまう。

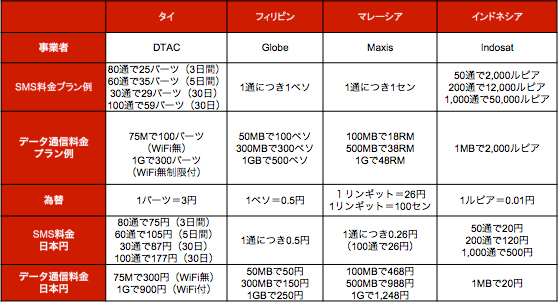

(表1)アジアのSMS・データ通信料金の一例

(公開情報を元に筆者作成) まだまだ成長余地あるメッセージサービスSMSであればどのような携帯電話でも利用ができるしSIMカードを購入すれば誰もが利用できる。SIMの買い替えが盛んであっても、人々は今でもSMSがまだメッセージの主流である。しかしSMSは上述のようにSIMの買い替え時に番号が変わってしまい面倒である。そして、メッセージサービスのような「かわいいスタンプ」や写真添付はできない。さらに新興国では海外の出稼ぎに行っている友人、家族とのコミュニケーション手段としてSMSは国際SMS料金が発生する。 日本を代表するメッセージサービス「LINE」は2012年11月に全世界で7,500万(日本が約3,500万)を突破している。LINEが大人気のインドネシアは2億人以上の市場である。まだまだ利用していない人の方が遥かに多い。そして多くの人が1人でTwitter、Facebook、LINE、WeChat、Whatsappなど複数のメッセージサービスを用途に応じて活用している。メッセージサービスはまだまだ成長が期待できる市場が世界中にはたくさんある。 注1 2012年7月にはカンボジア、ウクライナ、カザフスタン、ロシア、ベラルーシ、ラトビアのApp Store無料総合ランキングにおいても1位を獲得している。 *本情報は2012年11月26日時点のものである。 |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |