| ホーム > Global Perspective 2013 > |

| 2013年9月17日掲載 |

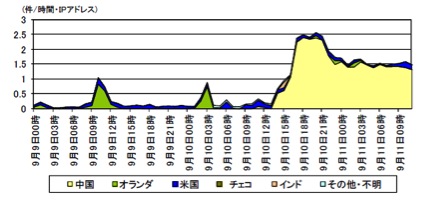

毎年9月18日は中国からのサイバー攻撃が非常に多いことは有名である。1931年9月18日は満州事変の契機となった柳条湖事件が発生した日である。そのため9月18日前後は中国からのサイバー攻撃が非常に多い。今年もまたその季節がやってきた。 9月18日前後は中国からのサイバー攻撃に注意警察庁は2013年9月11日、中国を発信元とする再帰問い合わせ可能なDNSサーバーへの探索行為の増加が確認されたためDNSリフレクション攻撃の準備行為が行われている可能性があるとして、DNSサーバーの管理者に対して設定の再確認を行う注意喚起を行った(※1)。 (表1)宛先ポート53/UDP に対するアクセス件数の推移

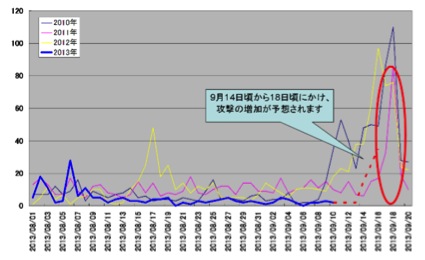

(出典:警察庁) セキュリティ企業のラックは9月12日、9月18日前後に日本をターゲットとするサイバー攻撃が増加する恐れがあるとして企業などへセキュリティ対策の再確認や徹底を呼び掛ける注意喚起を行った(※2)。今回、危険度の高い2つのサイバー攻撃方法として、サーバーやサービスに対するDoS攻撃と、Webサーバーの改ざんを挙げている。 またIBMセキュリティー・オペレーション・センターのTokyo SOCも同様に9月18日の中国からのサイバー攻撃に対して、すでに中国国内で日本をターゲットとした攻撃予告が掲示板などで確認されていることも挙げて注意喚起を行った(※3)。同時に、過去の同時期の中国を送信元とするサイバー攻撃として、(1)脆弱性を狙った攻撃(Webアプリケーション、ミドルウェア、OS) 、(2)管理アカウントの奪取を狙った攻撃、(3)DDoS攻撃によるサービス妨害攻撃が行われる傾向があり、今年も同様の攻撃が行われると予測している。 (表2)中国からのブラインドSQLインジェクション攻撃送信元IPアドレス数の推移

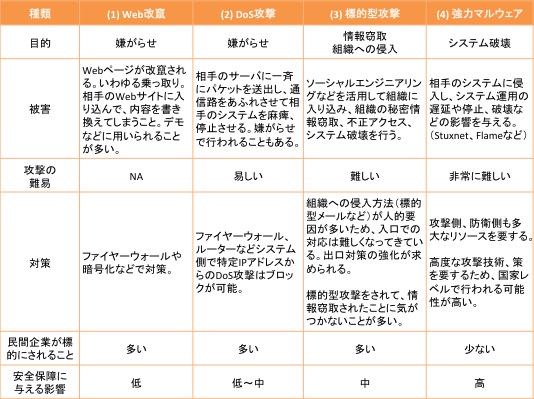

(出典:IBM Tokyo SOC調べ: 2010年〜2012年は8月1日〜9月20日, 嫌がらせを目的とした攻撃は目に見えるサイバー攻撃サイバー攻撃には大きく以下の4つに分類できる。 (表3)サイバー攻撃の分類

(出典:筆者作成) 毎年恒例の中国からのサイバー攻撃はWeb改竄とDoS攻撃である。これらは目に見えて、相手にダメージを与えることができることから攻撃の効果がある。情報窃取のように目に見えないで相手から情報窃取を行うような攻撃では今回のような中国人の感情を反映した攻撃として不適切である。 このような目に見えるサイバー攻撃であるWeb改竄やDoS攻撃は9月18日以外にも存在している。尖閣諸島の問題がメディアで大きく取り上げられるとサイバー攻撃は頻発することが多い。またこれは日中だけの問題ではなく、インドとパキスタン、韓国と北朝鮮、イスラエルとアラブ諸国など国家間で問題を抱えているところでは同様のサイバー攻撃は多発している。 Web改竄やDoS攻撃に対する対応策はすでに多数あり、技術的に回避できる。Web改竄によって、そのサイトが書き換えられたり、DoS攻撃によって一般の利用者が利用できなくなってしまうことによって混乱を招くことがサイバー攻撃の目的である。Webサイトは企業や行政の顔として象徴的に利用するものであるため、抗議活動の標的にされやすい。現代は情報通信で構成されたサイバースペースに依拠して個人の生活、社会経済が成立している。そこの脆弱性を突いて攻撃を仕掛けるサイバー攻撃によって、相手にダメージを与えることができる。それらのサイバー攻撃に対する対策も多数登場してきているが、サイバースペースは常に脆弱性を抱えており、新たな攻撃も登場してきている。サイバー攻撃に対しては引き続きの注意と対策が必要である。 *本情報は2013年9月13日時点のものである。 ※1 警察庁(2013年9月11日)「中国を発信元とする再帰問い合わせ可能なDNS サーバの探索行為の増加について」 ※2 ラック(2013年9月12日)「9月18日に関連したサイバー攻撃に関しての注意喚起」 ※3 IBM(2013年9月12日)「柳条湖事件が起こった9月18日に向けた攻撃予告に関する動向」 |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |