| ホーム > Global Perspective 2013 > |

| 2013年8月12日掲載 |

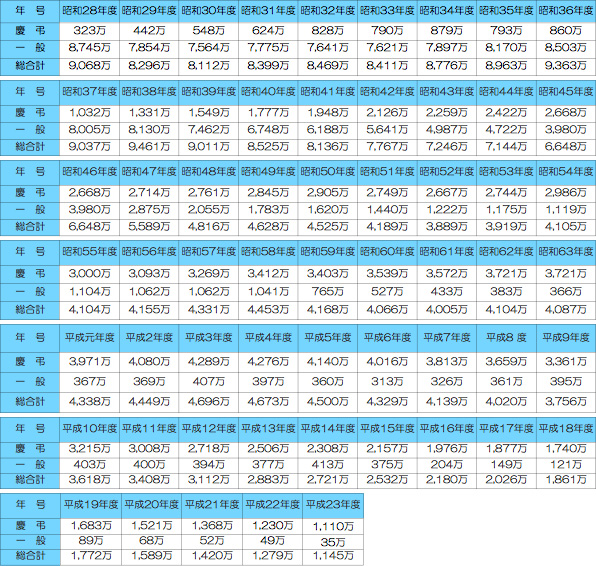

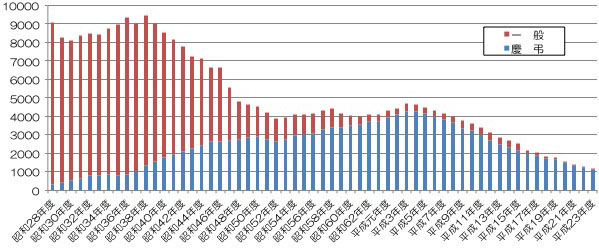

インドの国営通信会社BSNLは2013年7月14日、インドで163年の歴史を持つ電報サービスを終了した。インドでの電報サービス開始は日本よりも早い。日本では冠婚葬祭での利用が多い電報だが、その現状を見てみよう。 日本の電報よりも歴史があったインドの電報の終焉インドでの電報事業は国土の大部分がイギリスの植民地だった1850年、東部のコルカタとダイヤモンド・ハーバーの間で試験導入され、数年後にサービスを一般に開放した。日本では1869年に東京−横浜間で電報の取り扱いを始めたため、インドの方が日本より19年も早くから電報を利用していた。 米国ウェスタン・ユニオン社は2006年に電報事業終了米国ウェスタン・ユニオン社は1856年4月、当時最新の電信技術を用いて1日以内に米国内全域にメッセージを送る会社として設立された。1851年に複数の電信会社が設立され、それらが合併してウェスタン・ユニオン社が誕生した。1861年には初めてアメリカ大陸を横断する電信線を敷設した。同社は2006年1月27日、電報事業を終了した。150年以上の歴史が終了した(※1)。アメリカでの電報の人気は1920〜1930年代で、当時は長距離電話よりも料金が安かった。 日本の電報:最盛期は昭和38年現在の日本の電報サービスを支えているのは、明らかに冠婚葬祭などの慶弔であることがわかる。それでも平成23年には35万通の一般の電報があったが1,100万通の慶弔電報の方が遥かに多いことから、冠婚葬祭が日本の電報サービスを支えていることが伺える。日本での電報の最盛期は昭和38年の9,461万通である。昭和47年までは一般の電報の方が慶弔よりも多かった。インドでは電報事業終了時には1日あたり5,000件だったことから、1年間で約180万件(5,000件x30日=15万、15万x12カ月=180万件)である。 日本での電報発信通数も年々減少している。これから何かV字回復する要因があるのだろうか。電報の最盛期はアメリカでは1920〜30年代、日本は1960年代、インドでは1980年代であった。それでも日本には冠婚葬祭時に電報を送るという習慣があるので、今でも年間1,000万の電報が送られている。しかし、毎年電報利用者は減少している。日本からもいずれ電報は消えてしまうのだろうか。 (表1)日本での電報発信通数の推移(昭和28年〜平成23年)

(出典:NTT東日本資料を元に筆者作成) 【参考動画】 *本情報は2013年8月12日時点のものである。 ※1 Wired(2006) “Telegram Passes Into History” |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |