| ホーム > Global Perspective 2014 > |

| 2014年8月27日掲載 |

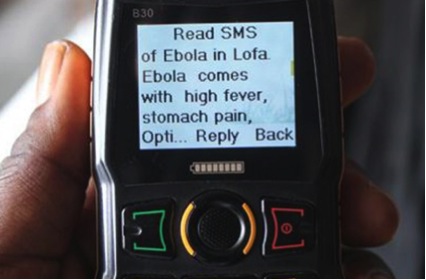

西アフリカを中心に猛威を振るうエボラ出血熱は2014年8月時点でWHO(世界保健機構)によると、死者数が1,000人を超えている。日本でも多く報じられているので、その脅威は認識している方も多いだろう。 そのエボラ出血熱の予防と対策において重要なのが「情報と知識」である。エボラ出血熱に関する噂、誤解、間違った知識、恐怖心のせいで、正しい対応ができないで被害が拡大しているようだ。それを踏まえて国連機関であるUNICEF(ユニセフ)では、予防法や対策などの「正しい情報」を知ってもらうために、テレビ、ラジオ、プリントされた印刷物、携帯電話のショートメッセージ(SMS)を通じて、西アフリカの7か国(ギニア、シエラレオネ、リベリア、ギニアビサウ、セネガル、マリ、ガンビア)で「正しい情報」の配信を2014年4月から開始し(※1)。これまでに少なくとも550万人に「正しい情報」を届けている。 特に西アフリカでも広く普及した携帯電話でのショートメッセージ(SMS)による情報配信は、各個人、各家庭にまで届くので効果が高い。UNICEFでは職員らがコミュニティを回って、エボラ出血熱に関する「正しい情報」を伝えて回っているが、それにはリソースの限界がある。 西アフリカのような途上国では、テレビやラジオを所有していなくても、携帯電話を持っている人や家庭は非常に多いことから、このような一斉配信が必要な時のコミュニケーションツールとして最適である。 但し、携帯電話は多くの人が所有し、コミュニケーションのプラットフォームになっているということは、たしかにUNICEFや赤十字からの「正しい情報」の伝達手段にもなりうるが、デマや嘘、噂など「正しくない情報」もあっという間に伝達するツールとなりうる。特に、そのようなデマや噂ほど伝達するスピードは速く、チェーンメールのように大量に流れてくる(これは途上国に限った話ではないが)。 エボラ出血熱の「正しい情報」の伝達手段として携帯電話がコミュニケーションツールの中心になる一方で、そのコミュニケーションツールでは「正しくない情報」も氾濫しかねない。結局は、受信したメッセージの「情報」が正しいか、正しくないかの判別は、各個人の判断に委ねられている。「情報」の配信は重要だが、もっとも重要なのは、その「情報」が信頼に値するかどうかを識別できる個人の能力の醸成である。 (図1)UNICEFから送信される携帯電話向けのショートメッセージ(SMS)

(出典:UNICEF) (図2)エボラ出血熱の説明を行うUNICEF職員

(出典:UNICEF) 【参考動画】 *本情報は2014年8月27日時点のものである。 ※1 UNICEF(2014) |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |