| ホーム > InfoComモバイル通信T&S > |

※この記事は、会員サービス「InfoComモバイル通信ニューズレター」より一部を無料で公開しているものです。

政策関連(携帯電話メーカー)

日本の携帯電話メーカー(2013年7〜8月考察)NECは2013年7月31日、スマートフォンの開発と生産からの撤退を正式発表した。従来型携帯電話機(フィーチャーフォン)およびタブレット端末事業の開発および生産は継続する。「社会ソリューション事業を軸とした成長戦略を加速すべく携帯電話端末事業を見直した」としている。長年にわたって日本の携帯電話市場を牽引してきたNECがついにスマートフォン開発から撤退を表明した。NECはどこで躓いてしまったのだろうか。そして日本から携帯電話メーカーがなくなってしまうと、これからどうなるのだろうか。 NEC、ついにスマートフォン開発から撤退NECはスマートフォンからの撤退理由を「競争力の維持・強化にはスケールメリットが重要だが、出荷台数は減少傾向にあり、今後の業績改善を見通すことが難しくなった」と説明している。利用中の製品の保守には引き続き応じるという。今後は経営資源を社会ソリューション事業に集中することを明らかにしており、携帯電話事業で培った無線通信や端末開発、ヒューマンインタフェースなどに関する技術・ノウハウを同事業に導入して強化すると述べている。NECカシオモバイルコミュニケーションズの従業員のうち、継続する従来型携帯電話機とタブレット端末の事業に従事する従業員を除き、NECの社会ソリューション事業を中心に再配置する。スマートフォンの生産拠点だった埼玉日本電気については、従来型携帯電話機の生産に加え、社会ソリューション事業で活用する。約900人の従業員のうち、2013年7月末までに約300人について配置転換を行った。残り600人のうち、150人は保守事業を行うため同社内に残り、残り450人についてはNECが注力する社会ソリューション事業に配置転換を行う。NECカシオモバイルコミュニケーションズは、2012年度に売上高1,400億円、スマートフォンとフィーチャーフォンを合わせて290万台の出荷台数実績を残していた。サムスン「Galaxy S4」は1機種のみで販売開始2カ月で2,000万台出荷(世界)したことを考えると、NECが1年間で出荷した台数はその4分の1にも及ばないことから、いかにNECの出荷台数が落ち込んでいるかがわかる。 NECカシオモバイルコミュニケーションズの2013年4〜6月期の携帯電話出荷台数は45万台と、前年同期の80万台から減少した。これにより同社の4〜6月期営業損益は前年同期から約30億円悪化し、90億円程度の赤字になった。「スマートフォンへの取り組みが遅れ、魅力ある商品の開発ができなかった」と川島CFOは語った。NECは以前から中国レノボ・グループなどと提携交渉を進めてきたことが報じれらていたが、出資比率などの条件で折り合えなかった。NECカシオは2013年3月期まで3期連続で営業赤字を続けており、2014年3月期も150億円の営業赤字を見込んでいた。交渉が不調に終わったことなどから、単独での事業展開は難しいと判断した。 NECの4〜6月期の出荷台数のうち約55%をフィーチャーフォンが占めるとのことである。そのためフィーチャーフォンの開発は継続するとのことであるが、現在では、多くの人がスマートフォンを利用しており、これから携帯電話を買い替える人でフィーチャーフォンを選ぶ人は少ないであろう。フィーチャーフォンが55%を占めるといっても、実数にすると45万台のうちの55%、すなわち25万台弱であるから、多くの人の目に触れることは少なくなるだろう。 NECはどこで躓いたのだろうか2001年から2004年までの4年間、NECは国内シェアトップだった。特に2001年のNECの市場シェアは27.7%で、2位の松下通信工業(パナソニック)の19.7%と大きく差があり断トツの1位だった。さらに、少数ではあるが、NECは海外市場でも携帯電話端末を販売していた。2000年代前半はNECの携帯電話事業の最盛期であった。 2005年にはシャープ、パナソニックに抜かれて3位に転落したものの、それでも僅差ではあった。また2010年までは3位から5位につけてはいた。しかし新規出荷端末の多くをスマートフォンが占めるようになった2011年には7位にまで転落してしまった。2006年から2011年まではシャープが国内シェア1位を維持し続ける。シャープは当時フィーチャーフォンを通信事業者3社に供給しており、特にカメラ機能の人気が高かった。しかしそのシャープもスマートフォンでは従来のフィーチャーフォンでの強みを差別化することができずに販売数も伸び悩んでいる。それでは何が要因でNECは躓いたのだろうか。以下に主要な要因をあげるが、これはNECだけの問題ではなく日本で端末を提供するメーカーに共通する問題である。 (1)スマートフォンでの差別化が難しくなった (2)スマートフォンの品質 日本のメーカー側もスマートフォン開発を甘く見ていたのかもしれない。そしてフィーチャーフォンで築いた国内メーカーの市場における信頼を一気に崩してしまったのではないだろうか。ユーザーにとってはメーカーの国籍よりも、従来のフィーチャーフォンと同じく安心して利用できる端末が必要なだけなのだ。そして一度失った信頼を回復するのは並大抵のことではない。また実際にユーザーのフロントに立つ通信事業者側はそれらの不満やクレームの一次対応をしなくてはならないことから、たとえ長年の付き合いがあったとしても、通信事業者とメーカーの関係にも影響を及ぼすだろう。国内メーカーが弱った状態にあるところに、NTTドコモの「ツートップ戦略」のような通信事業者の「推し端末」を前面に販売戦略が登場してきたことは国内メーカーに引導を渡してしまったのだろう。 (3)通信事業者の販売方法による影響 (図1)N503i

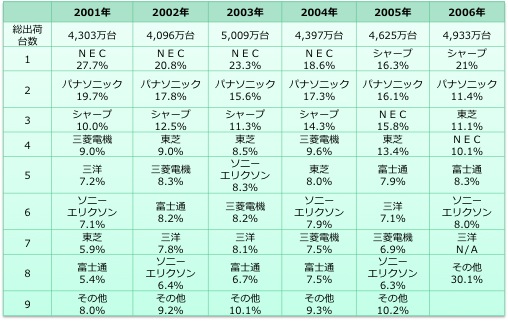

(表1)2001年から2012年までの日本における端末出荷台数と端末メーカーシェア順位

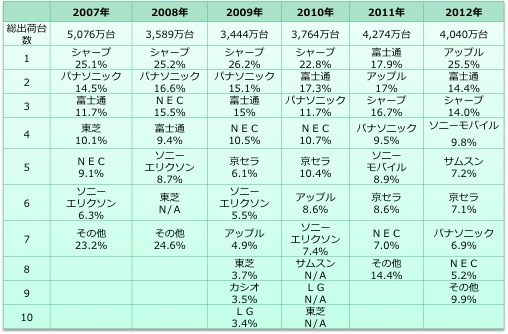

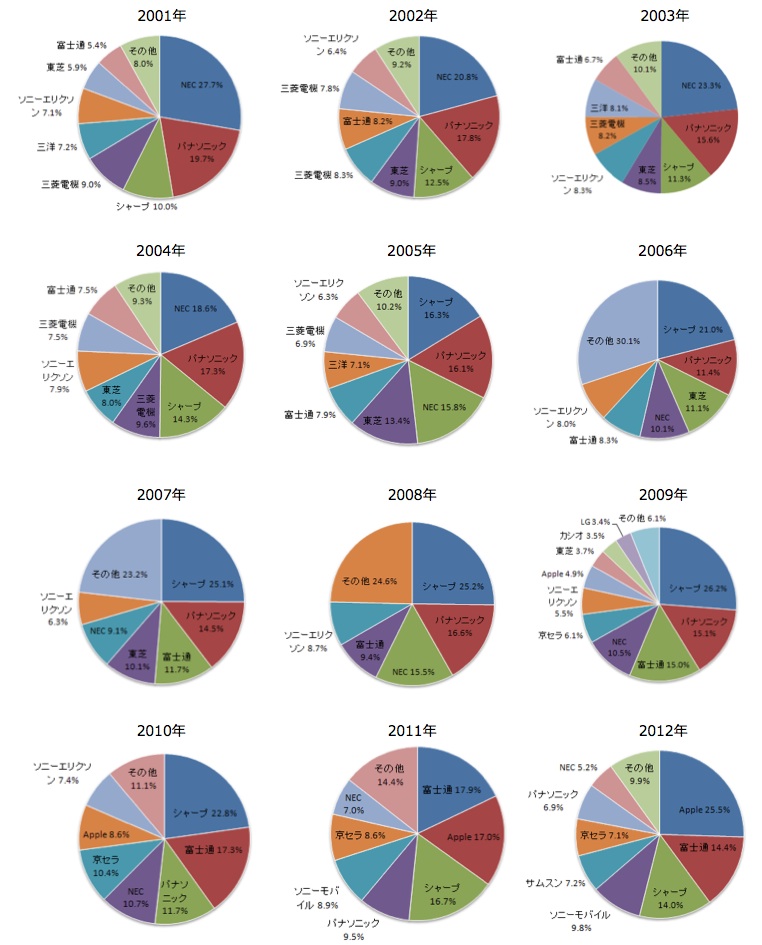

(MM総研発表資料を元に筆者作成) (表2)2001年から2012年までの日本における端末出荷台数と端末メーカーシェア(グラフ)

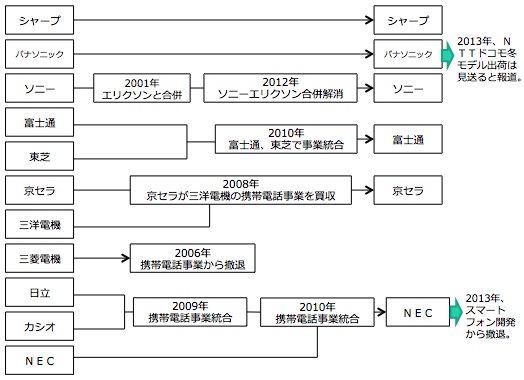

(MM総研発表資料を元に筆者作成) 《画像クリックでを拡大表示します》 日本の端末メーカーはどういう方向で端末を販売すべきなのだろうか?NECに限らず、日本勢は国内市場偏重から脱却できず、アップルやサムスンらに比較すると海外市場での競争に大きな後れを取っている。世界市場では、コスト競争力がものを言うため、アップル、サムスンの2強がシェアを拡大させるにつれ、日本勢は開発負担も重くなるという悪循環に陥る。さらに好材料はなく、反撃へ向けた戦略も見えてこない。2005年から2010年まで6年連続でシェア1位を維持してきたシャープも2011年には3位に転落してしまった。2001年当時11社あった日本の端末メーカーは現在では6社にまでなってしまった。さらにパナソニックもドコモ向け冬モデル出荷は見送ると報じられている。日本の端末メーカーはどのような方法で端末を販売していくのが良いのだろうか。選択肢を2つあげて考えてみたい。

(出典:筆者作成) (1)フィーチャーフォンはメーカーの救世主か? (2)メーカー独自の販売網を通じたSIMフリー端末の販売 フィーチャーフォンに特化した開発にせよ、SIMフリー端末を独自の販売網で販売するにせよ、メーカーにとって両方とも平坦な道のりではない。 パナソニックも撤退か?2013年8月6日の日本経済新聞によると、パナソニックは国内の個人向けスマートフォンの新製品供給を停止すると報じられた。8月5日までに国内で唯一新製品を供給しているNTTドコモに今冬モデルを供給しないと伝えたとのこと。パナソニックのスマートフォンは現在、NTTドコモが事実上の唯一の供給先であることから、今冬モデルの供給見送りはパナソニックとしての新製品の開発は中止する見込みだ。来夏以降の供給も見送る方針で、パナソニックもNECと同じようにスマートフォン開発からの撤退が視野に入ってきたのではないだろうか。 パナソニックは2012年6月、静岡県で生産していたスマートフォンをマレーシア工場に移管し、2012年10月には早期退職や他部門への人員移管も実施するなどしてコスト削減を続けてきた。しかし携帯電話事業は2013年3月期に81億円の営業赤字となった。NECと同様、NTTドコモの「ツートップ戦略」によって販売は低迷している。開発費負担が重荷になっており、NTTドコモ向けモデルも開発はしない方針を固めた。今後スマートフォン開発は法人向けや海外向けに軸足を移し、国内ではフィーチャーフォンの販売は続けるとのことだ。パナソニックは当初、2014年3月期にスマートフォン130万台の販売を計画していたが、2013年4〜6月期の販売が10万台にとどまり、年間販売見通しを22万台に引き下げた。 日本から端末メーカーがなくなってしまうとどうなるのか?現在の日本の端末メーカーはNTTドコモが設立された当時、もしくはNTT一社時代から日本国内で携帯電話を提供してきた。そのNTTドコモが「ツートップ戦略」を採用するよりも遥か以前に携帯電話開発から撤退したメーカーもある。NECもNTTドコモとともに歩んできた。「iモード」が全盛だった頃にはフィーチャーフォンは日本のメーカーが主導していた。 スマートフォンが登場してから、新興国でも多くの端末メーカーが登場しスマートフォンを開発、販売している。グローバルメーカーであるアップルもサムスンもいつまでも現在のような栄華が続くことはない。現在、通信事業者がiPhone、サムスンやソニーの端末を積極的に販売しているが、いつまでも同じメーカーの端末ばかりを毎回「イチオシ」の端末として販売するわけにはいかない。ユーザーにとっても、「またiPhoneか、たまには違う端末を使いたいな」といった要望に対する端末の提供が出来なくなるだろう。 最近ではAndroid OSに代わる新たなモバイルOSの開発に躍起になっている。例えばNTTドコモは「Tizen」という新OSを導入する計画があると報じられている。KDDIは「Firefox OS」を導入する予定である。 新しいOSが登場しても、それを搭載した端末を開発してくれるメーカーがなければ意味がない。今まで通信事業者の要望に応えてきたメーカーも現在の状況では、通信事業者の要望に応えるだけの人的、資本的リソースはない。日本の通信事業者は独自でサービスを考え、その仕様をメーカーに提示して端末を開発してきた。もうこれからはそういうことができなくなるのではないだろうか。サムスンやアップルのようなグローバルメーカーにとって日本市場は魅力的な市場ではあるが、通信事業者の要求仕様に応じて端末のカスタマイズを要求されたら、日本市場よりももっと出荷台数が見込める「魅力的な先進国や新興国の市場」への端末提供を優先するだろう。 現在ではインドネシアやフィリピン、アフリカのような新興国でもスマートフォンを開発、販売しているメーカーがある。現時点でそれら新興国の地場メーカーが開発したスマートフォンは日本市場で受け入れられる品質にはまだ至ってないことから、現時点では新興国の地場メーカーが日本市場に進出してくることも考えにくい。しかし海外市場で競争力を養ってこなかった日本のメーカーや、Nokiaのように独自路線を突っ走ってきたグローバルメーカーは、価格競争に強く柔軟かつタイムリーに製品を出すことのできる新興国のメーカーには太刀打ちできない。将来、そのような新興国のメーカーが技術力とブランド力をつけて日本市場に進出し、日本の通信事業者の要求する仕様の端末を提供することがあるかもしれない。その時、日本のメーカーはさらに厳しい競争を強いられることになるだろう。 iPhoneのブームが去り、サムスンやソニーのグローバルメーカーが日本の通信事業者の要望を聞かなくなり、ユーザーもグローバルメーカーの端末に飽きてしまった時に、日本の通信事業者やユーザーは日本のメーカーの端末を必要とする時が来るのではないだろうか。その時にはもう日本から日本の端末メーカーがいなくなってしまっているかもしれない。 通信事業者と端末メーカーの関係かつて日本の場合、通信事業者が決めた仕様の通りに開発すれば、ある程度の収益が見込める出荷台数をコミットされていた。つまり国内メーカー間での競争はあったが、メーカーにとっては、ある意味「保護された、自由競争ではない環境」だったといえる。その間、国内メーカーは海外市場のような競争市場に進出することもなく、通信事業者の仕様に則った端末を開発、製造していた。通信事業者もメーカーに対しては、自社へ仕様通りの端末が納品さえされれば、それで良かった。スマートフォンが登場してから、通信事業者の競争環境が大きく変化し、通信事業者が「推し端末」を積極的に前面に出す販売手法に注力し始めた。 ソフトバンクがiPhoneを前面に押し出した端末販売、同じくKDDIもiPhoneを積極販売し、2013年夏からはNTTドコモが「ツートップ戦略」で2端末を前面に押し出して販売を行った。これらの煽りを受けて日本の端末メーカーの端末の売れ行きは落ちてしまった。 特にNECにとって最大顧客であったNTTドコモが「ツートップ戦略」としてNEC以外のメーカー端末を前面に推してしまった。決算報告においてこの影響について「外的要因というよりも、われわれ自身の問題」とNTTドコモの戦略変更の影響ではないことをNECは強調した。しかし、NECが撤退を決定した要因の1つにNTTドコモの「ツートップ」端末に選ばれなかったことは大きいだろう。通信事業者が採用している「特定端末を前面に押し出した販売戦略」は一時的には通信事業者やユーザーにとってもメリットがあるかもしれない。しかし長期的に見ると、例えば日本の通信事業者が危機に陥った時に救ってくれるのは長年付き合いのある日本の端末メーカーではないだろうか。例えばNECにとってNTTドコモは端末を納入する主要取引先だった。NTT一社時代から同社に通信機器を納品するいわゆる「電電ファミリー」の1社だったNECは1970年代の携帯・自動車電話の立ち上げ期から関わってきた。両社の関係は電電公社、NTTの時代から技術開発、製造、販売を共に手掛けてきた。NTTドコモになってからもNECは富士通、パナソニックと共にNTTドコモの「iモード」を普及させる役割を端末提供者として支えてきた。そして間もなく多くの日本人が一度は手にしたことがあるであろうNECの携帯電話が市場から消えようとしている。 現在、通信事業者が採用している「推し端末」を前面に出す販売戦略はいずれ通信事業者自身の首を絞めることになるかもしれない。そしてそうなった時にはもう遅い、という時代がやってくるのではないだろうか。日本における携帯電話事業は、国内メーカーの多くで経営環境が厳しくなっており、今後も事業からの撤退や他社との統合の動きが加速する可能性がある。 そして日本の通信事業者はこれからも「推し端末」を前面に出した販売戦略を採用することだろう。しかし、気が付いたら日本から国内メーカーが1つもなくなってしまったという事態に陥ることも否めない。その時、どうなってしまうのか、ということを日本の通信事業者は考えておく必要があるのではないか。近い将来、日本人が手にするスマートフォンは海外のメーカーが作った日本語変換もままならない端末ばかりになるかもしれない。ユーザーもその覚悟が必要である。日本のメーカーが開発する「高いけど高品質で使いやすい端末」が懐かしくなる時代がやってくるのではないだろうか。 ※本レポートの情報は2013年8月6日時点のものである。 佐藤 仁 |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |