| ホーム > InfoComモバイル通信T&S > |

※この記事は、会員サービス「InfoComモバイル通信ニューズレター」より一部を無料で公開しているものです。

政策関連(海外携帯電話メーカー、日本市場)

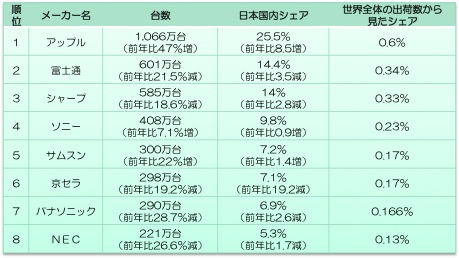

海外の携帯電話メーカーにとって日本市場は美味しい市場なのか2013年9月、NTTドコモもついにiPhoneの導入を開始した。同社は2013年夏の端末販売時に「ツートップ戦略」と称して、ソニーとサムスン2社のスマートフォンを前面に出して販売を実施していた。NTTドコモの「ツートップ戦略」を反映して、2013年7月にはNECが、そして2013年9月にはパナソニックが個人向けスマートフォンの開発から撤退することを表明した。NECもパナソニックも日本の携帯電話市場を牽引してきた2大メーカーであり、それぞれ「N」と「P」のブランドで人気も高かった。しかし、スマートフォンの出遅れとその製品の不安定さが響き、その間にサムスンといった後発で日本市場に参入してきたグローバルメーカーの日本市場における台頭を許してしまった。 一方でNTTドコモがiPhoneを導入したことによって、日本の通信事業者3社でiPhoneを前面に出した販売戦略を繰り広げている。日本市場で1年間に販売される携帯電話の台数は約4,040万台であり、そこに国内外10社以上のメーカーが存在している。グローバルメーカーにとっても、日本市場で販売される数字は世界全体の数字の中では約2.3%と非常に小さく、日本市場は決して魅力的な市場ではない。これだけメーカーにとって不利になってきている日本市場においてもまだ多数のグローバルメーカーが引き続き端末を投入しようとしている。彼らのその意図を探っていきたい。 (表1)2012年度 日本市場での携帯電話メーカー別出荷台数、シェア

(出典:IDC発表資料を元に筆者作成) (表2)2012年世界での販売台数とそのシェア、

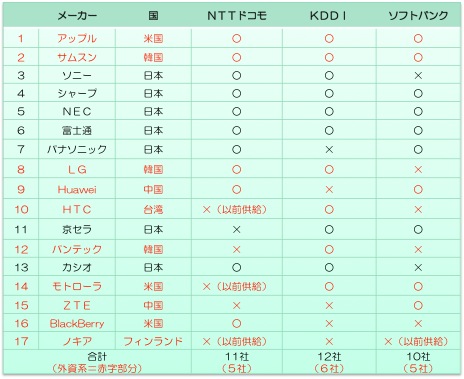

(出典:ガートナーの資料を元に筆者作成) (表3)日本の通信事業者へ納品している端末メーカー

(出典:各社の公開情報を元に筆者作成) まだ日本市場を見捨てない海外のメーカーの最近の動向NECとパナソニックのように、ほぼ日本市場のみで端末を販売しているメーカーはスマートフォン市場から撤退を表明したが、一方でアップル以外のグローバルメーカーは、まだ日本市場に残り競争を繰り広げていく模様である。これは、2013年10月に開催されたCEATECにおいてもHuaweiやLGが日本市場での新製品を投入してきたことからもわかる。 ◆Huawei:「Ascend P6」 ◆LG:KDDIとLGが共同開発した「isai」 【図1】「Ascend P6」(左)と「isai」(右)

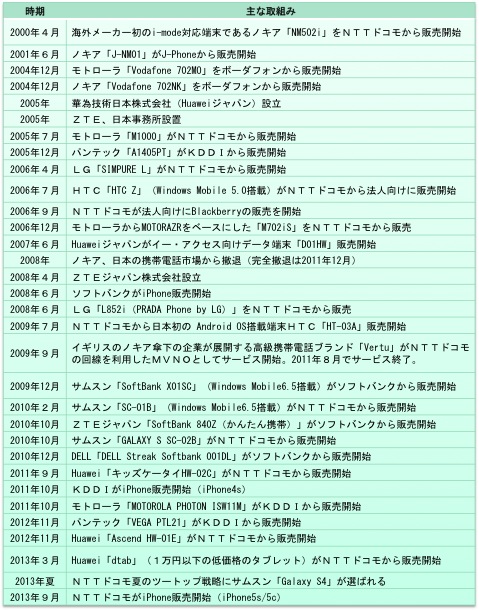

海外メーカーはどうして日本市場で端末を投入するのかグローバルメーカーにとって数字の上では決して大きくない日本市場であり、さらにNTTドコモまでがiPhoneを採用することによって、ますます他メーカーにとっては販売上、不利な条件になってきていることは否めない。それでも日本市場に端末を投入してくるグローバルメーカーは日本市場に何を求めているのだろうか。大きく以下の2点であろう。 (1)ハイエンド端末なので、端末販売における利益率は高い。 (2)日本のユーザーは製品の品質、性能に敏感であるため、日本市場で受け入れられる製品の品質は世界でも受け入れられる。 メーカーにとってはこれだけ要求や水準が高くて厳しいのに、販売台数が全世界の中ではそれ程大きな数字(シェア)を期待できない日本市場に投入するということは、それだけのモチベーションがあるのだろう。このような要求水準が高い日本市場で受け入れられるということは世界中のどの市場に出しても高い品質水準の端末を提供できることの証でもある。たとえ日本市場で爆発的に売れなかったとしても、要求水準の高い日本市場において受け入れられるということは端末開発側から見ると、その品質を保証してくれるようなものである。 海外メーカーは現在のように最初から高品質な端末を日本市場に投入していたわけではない。最初はWi−Fiルーターやモデムなどから始まって、デジタルフォトフレームや「キッズ向け」などソフトウェアの品質として高品質なものを要求されない端末から日本市場に入り込み、そこで培った経験を活かして日本市場向けにスマートフォンを投入するようになっている。日本に進出している海外メーカーは日本市場においても日本の消費者、通信事業者が求める品質の端末を提供していくための試行錯誤を繰り返してきている。 このように海外メーカーとしては、まだ収益にゆとりがある(資金だけでなく人材などリソースに余裕がある)うちに日本市場に商品を投入することによって、商品力を磨きたいと考えているのだろう。つまり、Blackberryのように会社全体としての収益が悪化しているグローバルメーカーは日本市場からも撤退せざるを得ない。かつてはノキアも日本市場で端末を販売していたが、会社の収益悪化と日本市場で採算が取れないことから撤退をしている。 日本市場に参入したい海外のメーカー2013年9月13日の日本経済新聞によると、中国レノボ・グループの楊元慶・最高経営責任者(CEO)は同社の取材に対し、「スマートフォンの新製品を今後、年間50機種発売する」と語った。2016年をめどに売上高に占めるスマホとタブレットの比率を現在の14%から50%に引き上げ、パソコンと並ぶ柱にする。同社は新興国を中心に市場を開拓し、米アップルや韓国サムスン電子の2強に挑む考えで、「中国市場と企業の顧客を固め、新興国と先進国の個人向け市場を攻める戦略が実った。次の目標はパソコンとスマートフォン、タブレットを合わせ、世界一を実現する」と楊CEOは語った。また、日本市場へのスマートフォン投入については「できるだけ早く参入したい」と述べた。NTTドコモに販売に向けた交渉を申し入れたもようで、近く取り扱い条件などの交渉が始まる見通しであると報じられた。携帯電話端末はコモディティ化してきていおり、新興国では多くの端末メーカーが台頭してきている。彼らが市場に投入している端末は「100ドルスマホ」と呼ばれており、日本市場で販売されている端末と比較すると品質は高くない。「安かろう悪かろう」な端末である。そのような端末メーカーにとってはボリュームを稼ぐことも重要であるが、いつまでもそのゾーンにいては後から台頭してくるメーカーに抜かれてしまいかねない。そのためにも品質の高い端末を市場に投入する必要がある。新興国で台頭しているメーカーにとって日本市場は「数は取れない」が、その市場で受け入れられることは「高品質の証」であることから「憧れの市場」なのかもしれない。 日本市場から日本メーカーも海外メーカーも撤退してしまったら日本のメーカーが青息吐息のような状態で、さらに通信事業者3社がいっせいにiPhoneを「推し端末」にしているにもかかわらず、海外メーカーは日本市場に端末を供給しようとしている。しかし、いつまでもこのような状況が続くとは限らない。かつて日本を代表していたNECとパナソニックがスマートフォン市場から撤退してしまったが、更に海外メーカーも日本市場での端末供給を停止してしまった場合、日本ではどのような端末を利用することになるのだろうか。端末の選択肢が失われてしまい、日本中がiPhoneを使っているという時代がやってきてしまうかもしれない。 (表4)日本市場での海外メーカーの主要な取組み

(出典:公開情報を元に筆者作成) ※本情報は2013年9月30日時点のものである 執筆者 佐藤 仁 |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |