| ホーム > ICR View 2013 > |

| 2013年3月11日掲載 |

製品価値向上向けた「自動化」と「インテリジェントサービス」の連携従来、「もの作り(メカニクス)の世界」は、エレクトロニクスの発展と結びついて「メカトロニクス」という、センサーと組み込みソフトウェアによる機械器機の精緻なリアルタイム自動制御(「組み込みシステム」による自動化)のいう形として成長してきた。一方エレクトロニクスの発展はITと電気通信をデジタル化により結びつけ、「ICT」としてインターネットや通信ブロードバンド、さらに仮想化技術による距離を超えた柔軟かつ低廉な大規模情報の高速処理を可能とする「クラウドコンピューティング」を実現した。 従来どちらかというと別々に発展してきたかに見える「メカトロニクス」と「ICT」だが、近年、両者の連携・融合の動きが、自動車業、建設業や農業分野なども始まっている。 表.「組み込みシステム」と「クラウド」の連携 による製品価値の向上

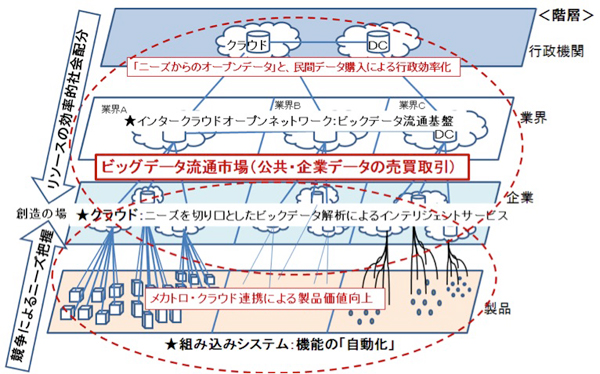

「インテリジェントサービス」創造と「ビッグデータ」組み込みシステム(メカトロニクス)とクラウド(ICT)の連携においてカギとなるのはビッグデータ(非構造化データを含む膨大なデータ)である。 例えば農業分野では、オランダは現在世界第2位の農産物輸出国であるがその原動力は、農業を国際的ビジネスとしてとらえICTやロボット工学を積極的に活用して生産性を上げていることにあると言われる。その代表事例が植物工場で、それは日本でイメージされるような人工光によるビル内植物工場とは異なり、温室ハウス内外の環境や植物の状態をセンサーでモニタ―し、各種器機をコンピュータが自動制御して温室内の温度や湿度、日照などを当該作物の生育に最適化するという自然環境制御による全自動化植物工場である。この自動化植物工場プラント自体は民間企業で開発されたもので、日本をはじめ世界各国に輸出されている。そしてこのプラントの中枢は長年の農家の栽培ノウハウや気象データ等のビックデータ解析に基づくシステム制御用ソフトウェアであるが、各国に輸出された植物工場システムでの栽培データはオランダのクラウドサーバに収集され、この制御用ソフトウェアの更なる改良に使われているという。(注2) (こうした動きを対応して、日本でも農家の知見のデータマイニングによる「インテリジェントシステム」と組み合わせ、自然環境制御による生産性向上を目指す「知能的太陽光植物工場」構想(日本学術会議 農学委員会・食糧科学委員会農業情報システム学分科会2011.6)が打ち出されている。) 日本においては、「メカトロニクス」の発展は産業用ロボットを生み、日本はロボット大国と言われる。また組込みソフトウェアは「日本の基幹輸出製品の価値の源泉」と評価されている。一方「ICT」の分野では、クラウドサービスでは米国におくれをとっているものの、固定においても携帯においても、FTTHや3G・LTEなどブロードバンドネットワークインフラの整備は世界最高水準にある。この二つの強みを生かし日本の製品や産業の競争優位を図るには、「メカトロ・クラウド連携」を促進し、製品の利用価値を高めるインテリジェントサービスを生み出すことが急務である。そのためにはリソースであるビックデータの国全体としての効率的活用を図らねばならない。 ビッグデータのオープン化の促進〜「ニーズからのオープンデータ」と「市場メカニズムによる民間ビッグデータのオープン化」リソース(資源)を社会全体に配分・共有することにより、特定企業に閉じた製品やサービス創造という社会全体から見れば資源利用の部分最適が、社会の全体最適に結びつく。 公共データについてはオープン化の取り組み、いわゆる「オープンデータ」の取り組みは欧米が先行しているが、日本においても政府の「電子行政オープンデータ戦略」(平成24年7月4日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部)、)に従い公共データの活用推進に向け、データ形式・構造等の標準化などが進められつつある。ただ、利用方法の公募などの促進策に関わらず、先行する諸外国でも公共データを用いた民間サービスの成功的事例は未だわずかという。(注3) 一方民間データのオープン化については、東日本大震災(2011)の折にホンダなど自動車メーカによる自動車の走行軌跡記録(本来は渋滞情報の提供など会員向けサービス目的に使用(2009〜))から通行可能道路(「通れた道マップ」)を自主的提供して自衛隊等の救援活動に役だった例が知られる。 平時における行政機関への民間データの有料販売の例としては、昨年12月から提供の始まった、自社環境センサーネットワークを活用したドコモの「自治体向け災害監視支援サービス」が注目される。ドコモは携帯基地局等に配置した自社センサーから測定した環境データを、携帯契約者への花粉情報等配信サービスに利用するほか、提携する民間気象会社等に提供している。一方今回のサービスでは気象庁のアメダスの観測地点と重複しないように配置した環境センサーネットワークデータを、気象庁データと合わせ重要な河川水位や積雪の深さなどを常時把握するなどして自治体の防災対策に役立てるものである。 このシステムは行政機関にとってはセンサー整備などのコストを節約するものであり、公共データを補完する民間データの購入による行政機関の効率化の事例と言えるものである。逆にこの事例ではドコモ側から見れば自社のサービスに必要なデータを公共データで補ったとも言え、このことはオープンデータ施策の在り方にも示唆を与える。 すなわち公共データを示して新たなサービスを創造してもらうというデータ先にありきの「シーズからのオープンデータ」推進策よりも、「メカトロ・クラウド連携」において、ニーズを見出し既に創造された民間サービスに必要なデータを補完する公共データから優先的にオープン化を進め、将来的に全公共データのオープン化につなげるという「ニーズからのオープンデータ」推進策の方が、公共データを用いた新サービス創出促進には効率的ではないかということである。なぜなら新サービスは机上ではなく企業の競争の現場で見出された具体的なニーズを切り口として生み出されるものだからである。 「ビックデータ流通市場」の物理的基盤〜「オープンインタークラウドネットワーク」の構築「オープンデータ」も「ビッグデータ流通市場」形成に向けた一環と位置づけられる。その意味でオープンデータやビッグデータ活用推進に関わるAPI標準化、個人情報保護とのバランスの検討など行政による様々な取り組みが注目される。 メカトロニクス・クラウド連携の基盤としてのビッグデータ流通市場機能だけでなく利用面を含めた製品価値を高める試み(メカトロ・クラウド連携)の競争の中から「ニーズ」が見出され、その「ニーズ」を切り口に自社製品をセンサーとして収集した「ビックデータ」を解析することで、ネットワークを通じて自社製品の利用効率を高める「インテリジェントサービス」が創造されるが、さらに自社データに、データ市場を通じて外部の官民データを結びつけることで自社サービスを向上・拡長させあるいはそこから波及した新たなサービスを生み出す。このインテリジェントサービス創造の社会的サイクルの中で、ニーズとリソースのマッチングの社会全体最適化を図るものが「ビッグデータ流通市場」である。 図.メカトロニクス・クラウド連携とビックデータ流通市場

(注1)人間の行動意志決定プロセスを支援・代替するICTシステムは、「Sensor:センサー(情報収集)と Processor:プロセッサー(情報処理制御)と Effector:エフェクター(物理的動作装置)の3要素とそれらを結ぶ回路やネットワークから構成される「情報処理制御ループ(SPEループ)システム」と概念づけられる。組み込みシステム持つ製品は、クラウドから見ればセンサーとエフェクター端末であり、メカトロ・クラウド連携は一つの2重SPEループシステムである。仔細については、以下を参照されたい。 『競争優位に向けた「メカトロニクス」と「クラウド」の連携 〜意志決定支援としてのICTシステムにおける「二重SPEループモデル」(部分自律性と全体最適化の両立)の製品と社会への展開」』http://www.icr.co.jp/newsletter/report_tands/2013/s2013TS286_4.html (注2)「施設園芸先進国オランダの現状と技術開発」(斉藤章2009.12)www.tms-soc.jp/journal/TMS_12_Saitoh-a.pdfなど (注3)「オープンデータの取り組みで先行する各国の現状」(仁木孝典「InfoCom REVIEW 第58号 2012」 (注4) 異なるプロバイダーやベンダーのクラウドを接続してビックデータを流通させ、同じデータをそれぞれのクラウドサービスに生かすということは、「インタークラウドネットワークサービス」あるいは「ビックデータ流通プラットフォーム」はサービスとサービスを結ぶサービスという意味で「インターサービス」と呼ぶことができるかも知れない。 (注5)インタークラウドの技術研究としては、グローバルクラウド基盤連携技術フォーラム(GICTF)のクラウドシステム間のインターフェースの標準化の取り組み(そうした中からITU−Tへの標準化提案がNTT等によりなされている。)や、NTTなどによる「高信頼クラウドサービス制御基盤技術」研究(2010〜12)(総務省委託研究「広域災害対応型クラウド基盤構築に向けた研究開発)の一環)などが挙げられる。ただしこれら研究は障害・災害対策を念頭においている。これら研究に関わらずインタークラウド技術の研究目的は、社会的インフラとしてのクラウドを捉え、災害時等にいかにクラウドリソース確保するかに力点が置かれている。 |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |