| ホーム > InfoComモバイル通信T&S > |

※この記事は、会員サービス「InfoComモバイル通信ニューズレター」より一部を無料で公開しているものです。

サービス関連(世界、PCメーカー)

世界のPCメーカーの現状とこれから進む道米調査会社IDCが2013年4月10日に発表した第1四半期(2013年1〜3月)の世界PC市場に関する調査結果によると、出荷台数は前年同期比で13.9%減の7,630万台で、同社が1994年にこの調査を始めて以来最大の減少率になった。また同社は5月28日、2013年の世界のPC出荷台数予測を更新し、従来の1.3%減を7.8%減に修正した。出荷台数は3億2,000万台。PCの出荷は2014年には下落に歯止めがかかり、2017年には3億3,000万台まで回復すると予想されているが、それでも2012年(3億5,000万台)の状態には届かない。PCメーカーの動向と最近のPC市場の傾向を見ていきたい。 メーカー別シェアでは変動なし、但し伸び率はLenovo以外マイナスIDCの調査発表資料ではPCはデスクトップ、ノートPC、Ultrabookである。タブレット、x86サーバーは含まない。本稿もそれに従う。 メーカー別シェアでは、順位は前期と変わっていない。1位は米Hewlett-Packard(HP)、2位は中国Lenovo、3位は米Dell、4位は台湾Acer Group、5位が台湾ASUSTeK Computerと続く。HPの出荷台数は前年比23.7%減の1,199万7,000台。上位5社は横ばいのLenovoを除き、全社が2桁台のマイナスとなった。そしてHPとLenovoの差はわずか0.4ポイントに縮まった。 2012年第3四半期にはLenovoが首位を奪還したこともあり、HPとLenovoは常に1位と2位をめぐって熾烈な戦いを繰り広げている。今回もHPとLenovoとの差は僅差である。 (表1)2013年第1四半期世界PC出荷台数シェアランキング

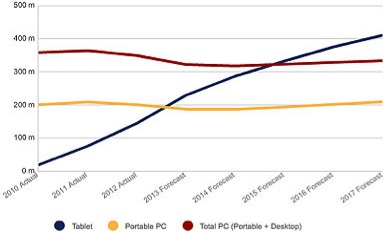

(出典:IDC発表資料を元に作成) PCメーカー各社の動向ビジネス市場で強いHP PCだけでなくスマホ、タブレットで大幅増益のLenovo LenovoはPC以外にもタブレットとスマートフォンの需要が拡大しており、特に中国では通期のスマートフォン出荷台数が前年比で3.7倍に増加した。さらに2012年はロシアとインド、インドネシア、ベトナム、フィリピンでもスマートフォンを発売し、年内にナイジェリアでも発売する計画を示した。ナイジェリアではローエンドからハイエンドまで6種類の端末を投入すると報じられている。 そのLenovoは2013年6月4日、スマートフォンで合弁会社設立に向けて交渉を進めていると発表した。相手企業の名前など詳細は明らかにしなかったが、LenovoとNECは携帯電話事業を行う新会社設立で最終調整しており、NECを念頭に置いたものとみられる。発表文では「初期的な交渉段階にある」と説明した。両社は出資比率の割合など条件面の調整を進めている模様だ。LenovoとNECは2011年にパソコン事業で合弁会社を設立するなど関係が深い。NECは本件について正式に認めるコメントはしていない。 PCで勝負するDell 2013年に入ると、Dellは「Windows 8」の発売に伴ってPC業界がわずかに成長すると予想した。しかし、実際にはそのような結果にはならなかったことと、Dellは他PCメーカーと比較するとPC以外のデバイスやポストPCを睨んだ商品戦略を積極的に行っているようには見えない。 為替差益頼みのAcer PCメーカー各社の動向PCが減少している背景を探っていきたい。大きく以下の2つだろう。 (1)消費者市場のタブレットおよびスマートフォンへの移行 (表2)IDCが予測するタブレット・デスクトップ・ノートPC出荷台数

(出典:IDC) 最近ではBYOD(Bring Your Own Device)と称される、個人のスマートフォンやタブレットを業務でも利用するという使い方も増えていることもスマートフォンやタブレットを後押ししている要因の一つだろう。さらに、スマートフォンやタブレットは低価格化してきており、新興国の地場メーカーでも生産しており、コモディティ化してきている。タブレットがあれば、PCがなくても良いという若者は日本だけでなく先進国、新興国も含めた海外でも多い。 IDCの調査によると2013年のタブレットの出荷台数は前年比58.7%増で2億3,000万台に達する見込みである。これは昨年のポータブルPCの出荷台数(2億台)を上回る数字だ。今年のタブレット市場ではAndroidタブレットが伸び、8インチ未満の製品が過半数に達して、ASP(平均販売価格)が10.8%減の381ドルに下落する。PCの2013年のASP予測は635ドルだ。タブレットのASPは平均で381ドルだが、地場メーカーが製造する廉価版では今後100〜200ドルのタブレットも登場することだろう。実際、HPは169ドルのタブレットを4月に米国で発売開始した。 (2)PC出荷増に繋がらなかったWindows8 PCはどういう方向に向かっていくのだろうかスマートフォンやタブレットの台頭によって出荷が減少しているPCだが、今後どのような方向に向かっていくのだろうか。以下の2つの方向性を検討してみる。 (1)高性能で多機能化言うまでもなく最高のスペックで様々な機能を搭載したPCである。例えば、大型ディスプレイでテレビ(スマートテレビ含む)の視聴が可能なPCが想定される。しかしPCの市場において高性能で多機能な製品は、部品の進化と低価格化によって、日を追うごとに差別化は難しくなる。新しい商品が出た「その時」はまさに高性能で多機能だろうが、日を重ねるたびに、その商品よりもさらに高性能なPCは続々と登 そして高性能化してくることはPC市場においては必然であるため、各社が取り組んでくることから、それ以上の付加価値がないと市場で受け入れてもらえない。 また多機能化の観点で見ると、現在のPCでは同じOSの場合、特定のPCメーカーの商品でしか対応していない特別なアプリというのは少ない。多かれ少なかれ、同様なアプリやコンテンツが存在する。すなわち、WindowsかMacといったOSがそもそも違う場合以外、例えばWindowsの同じバージョンのOSにおいてPCメーカー間で、PCに搭載するアプリや機能で差別化するのは難しい。 (2)低価格化 このようにPCメーカーにとって高性能化・多機能化または低価格化によって差別化していくことは難しい。 PCは衰退していくのか?それでは、このままPCは市場から衰退していくのだろうか。PCがこのまま市場から衰退していくとは考えにくい。それを支えるのは企業・法人での利用であろう。 (1)Windows8の拡大に期待 (2)2014年の買い替え スマートフォン、タブレットが台頭し市場を席巻してきていることは否めないが、会社での業務を見ると、まだタブレットだけでは不十分で、PCは必要である。「PCは今後、どのような方向に向かうか」、という問いに対しては、企業・法人で利用する「業務用」で生き残るのが賢明なのではないだろうか。 サーバー市場を見ておこう企業・法人をターゲットとした業務用PC市場を見る際に忘れてはならないのが、サーバーである。サーバーを納入するメーカーはサーバー納入だけでなく、システムソリューション、コンサルティングから保守、運用までトータルで提供することを売りにしている。さらに、サーバーを提供するベンダーは、業務用のPCも製造しており、サーバーと一緒に納品することによって運用、保守を行うことが多い。そこにはコンシューマ向け市場とは異なるノウハウと技術力が要求される。そのため、以下に記載したサーバーベンダーのシェアを見ての通り、コンシューマ市場も含めたPCを提供するメーカーとは異なる企業が名を連ねていることがわかる。またコンシューマ向けPCも手掛けている企業も多く名前を連ねていることから、サーバーとPCには製品の親和性があることも伺える。 サーバ市場:売上、出荷シェア米Gartnerは2013年5月28日、2013年第1四半期における世界のサーバー市場に関する調査結果を発表した。世界でのサーバー出荷台数は230万台で前年同期を0.7%下回った。売上高は同5.0%減の118億2,600万ドルだった。ベンダー別売上高では、米IBMがシェア25.5%、2位は米HPでシェア25%。3位米Dellが18.0%、4位富士通4.9%、5位米Oracle4.6%と続いた。サーバーは出荷台数ではHP、Dellが1位、2位と続いているが売上のシェアではIBMが1位である。 (表3)2013年第1四半期世界のサーバー売上シェア

(出典:Gartner発表資料を元に作成) (表4)2013年第1四半期世界のサーバー出荷台数シェア

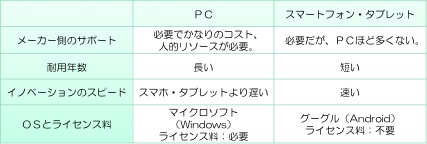

(出典:Gartner発表資料を元に作成) PCとスマホ、タブレットの差異企業ユース向けのPCは当面衰退することはないだろうが、コンシューマ向けのPCはスマートフォン、タブレットに取って代わられて行き、衰退していくかもしれない。PCメーカーもかつてはたくさん存在していたが、合併、買収、統合、撤退を繰り返して現在のようになってきたが、現在のPC市場の環境を見ると、今後もまだ合併や買収、PC市場からの撤退を行うPCメーカーが出てくることだろう。 またPCメーカーはPCを製造して出荷するだけでなく、サポートなどにもコストや人的リソースを割かれる。スマートフォンやタブレットと比較すると、これらサポートに必要なリソースにかけるコストが相当なものである。またスマートフォンやタブレットと異なり、耐用年数が長い。業務用PCでも減価償却などで3年から5年は利用する。コンシューマPCでも1度購入したPCは長い期間に渡って利用する。スマートフォンやタブレットは、日本では端末購入時の契約で2年利用することが多いが、メーカー側は毎年数台の新しい端末を市場に投入してきており、端末のライフサイクルもPCと比較すると短く、イノベーションのスピードがPCよりも速い。さらに、PCはマイクロソフトのWindowsがOSの中心で、スマートフォン、タブレットはAppleやBlackBerryのように自社独自のOSを保有して端末を開発しているメーカー以外は、グーグルのAndroidがOSの中心である。最近ではFirefoxやJolla、Tizenなどの新たなモバイルOSも登場してきているが、現在市場を席捲しているのは圧倒的にAndroidである。PCメーカーはマイクロソフトにライセンスの支払いが必要であり、マイクロソフトが開発したWindowsに左右されることが多い。Windowsの新しいOSが登場すると、そのことは大きく報じられることが多いが、PCメーカーの新製品はそこまで大きく報じられない。一方で、スマートフォンやタブレットの基盤OSであるAndroidを提供しているグーグルは、マイクロソフトのようにライセンスを要求したりしない。新しいスマートフォン、タブレットが市場に出る際、例えばサムスンから「新しいGalaxyシリーズ」が登場した、とPCメーカーの新製品よりも大きく報じられることが多い。 (表5)PCとスマートフォン・タブレットの差異

(出典:筆者作成) PCメーカーは新しい道を模索できるのかこれからも世界のPCメーカーは新製品の投入と激しい価格競争を繰り広げていかなければならない。世界のPCメーカーシェアには追い付かないものの、日本にもPCメーカーが多数ある。MM総研が発表した2012年の国内PC出荷実績によると、メーカー別シェアでは、2011年に続きNECレノボが1位で0.6ポイント増の26.2%のシェア。以下、富士通18.4%、東芝13.2%、日本HP9.5%、デル8.6%、ソニー6.4%、Apple5.1%、日本エイサー3.4%と続いた。出荷台数は前年比2.7%増の1,521万2,000台で、過去最高を記録した2010年(1,527万1,000台)に次ぐ、過去2番目の規模となった。ただし、個人市場でのタブレットとの競合や、法人市場での低価格化ニーズに押され、出荷金額は前年比13.7%減の1兆71億円、平均単価は前年から1.3万円減の6.6万円だった。PCもスマートフォン同様にコモディティ化が進んできている。これからもますます厳しい環境になるだろう。 PCメーカーはいかに他社と差別化した商品を投入し、かつスマートフォンやタブレットなどの「ポストPC」となる商品分野への進出、プリンタなどの周辺事業との組合せや、ソリューションから運用保守までをトータルで提供するサーバー事業など新たな分野への進出を行うことによって、PCだけに依存した収入構造から早く脱却しなくてはならない。またPCメーカーにとって新しい分野とは言え、例えばスマートフォンであればサムスンやAppleといった既に市場シェアの多くを押さえている競合企業がそれぞれの市場で存在している。PCメーカーはそのような市場の中に入り込んでいかなくてはならないのだ。もしくは全く別の分野を開拓するという選択肢もあるだろうが、リスクも高い。とはいえ、現状のままPCだけに依存したままではいずれ立ち行かなくなることは目に見えている。PCメーカーにとって新しい分野への早期進出こそが市場での生き残りにおいて非常に重要である。 *本情報は2013年6月10日時点のものである。 佐藤 仁 |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |