| ホーム > InfoComモバイル通信T&S > |

※この記事は、会員サービス「InfoComモバイル通信ニューズレター」より一部を無料で公開しているものです。

サービス関連(通信・オペレーション)

Googleの“Free Zone”に見るトールフリーモデルの課題一部の通信事業者は近年、「フリーダイヤル」に代表されるトールフリーモデルをインターネットの世界に応用することを慎重に検討している。こうした中、GoogleなどのOTTプレイヤーは新興国を中心としてトールフリーモデルを取り入れたサービスを展開している。通信事業者にとってこのモデルは果たして有効なのか、そもそも通信事業者はこのモデルを本格的に導入するのだろうか。本稿では、これらを踏まえ、トールフリーモデルの可能性を探る。 GoogleがBharti Airtelと共同で“Free Zone”を開始Googleは2013年6月、Bharti Airtelとの提携を通じ、インドで“Free Zone”を開始した(図1、2参照)。“Free Zone”とは、ユーザーがデータ料金を負担することなく、Google検索やGmail、Google+といったGoogleが提供するウェブサービスを利用できるというサービス。Google検索の結果画面に表示されるリンク先へのアクセスは1ページ目に限って無料となるが、移動先のウェブサイトからさらにアクセスした場合はデータ料金が発生する。Gmailでも同様に、メールを閲読するのは無料だが、メール本文のリンク先にアクセスした場合や添付ファイルを展開した場合はデータ料金が発生する。つまり、フリーミアムモデルである。 なお、“Free Zone”はインドより先行してフィリピン、スリランカ、南アフリカで提供されている。提携先の通信事業者はそれぞれGlobe Telecom(フィリピン)、Dialog Axiata(スリランカ)、8ta(南アフリカ)。いずれも新興国と言えるが、Bharti Airtelは約1億9,000万件の加入数を有するインド最大手の通信事業者であるため、インドにおける“Free Zone”の開始は先行各国のそれよりもインパクトが大きい。 【図1】“Free Zone”の紹介サイト

(出典:Bharti Airtel) 【図2】フィーチャーフォンから“Free Zone”にアクセスした画面

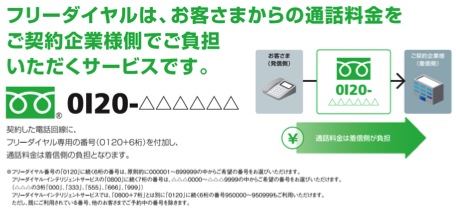

(出典:www.dnaindia.com) “Free Zone”の狙いGoogleとBharti Airtelは“Free Zone”を提供する狙いについて「より多くの人にウェブサービスを利用してもらい、初めてインターネットを利用するユーザーにウェブサービスの有用性を知ってもらうこと」であると説明している。この説明の通り、“Free Zone”は初めてインターネットを利用するユーザーを主なターゲットとしているため、フィーチャーフォンに最適化されている。 一部の富裕層を除けば、新興国のユーザーのほとんどにとってモバイル端末は唯一のインターネット・アクセス手段である。また、新興国では音声通話料金に比してデータ料金が相対的に高額であることも多いため、端末がインターネット・アクセスに対応していても実際のインターネット・アクセスに躊躇するユーザーも少なくないと考えられる。したがって、“Free Zone”のメリットを最も享受できるのはこのようなユーザー層であろう。 Googleの立場からすれば、“Free Zone”はインターネット・アクセスの習慣化を促す施策であると言える。つまり、インターネットを日常的に利用してこなかったユーザーにGoogleの各種ウェブサービスの有用性を認識してもらい、近い将来、スマートフォン(特にAndroid搭載スマートフォン)を手にしてもらうということである。当然、この過程の中で新規にGoogleアカウントが作成されることも期待できるため、Googleにとってはこれまでリーチできていなかった新規ユーザーを獲得することにもなる。また、Google検索の結果画面に表示されるリンク先へのアクセスが1ページ目に限って無料になるのは広告も例外ではない。アクセスが無料ならばユーザーは気兼ねなく広告も見ることができ、広告の閲覧数が増えればペイ・パー・クリック・ベースでGoogleの広告収入も増える。 一方、Bharti Airtelにとっては“Free Zone”の提供によって増収を図ることができる。インド市場における熾烈な料金競争は既に底打ちしているとはいえ、音声通話サービスによる収入にはもはやあまり期待できないのが現状であり、消去法的に音声通話サービスよりも利益率の高いデータ・サービスに依存する必要がある。一度Googleの各種ウェブサービスを体験し、その有用性に気付けば、ユーザーはそれらをより日常的かつ高度に利用するようになる。フリーミアムの性質上、より高度に利用すれば有料となるため、その際に発生するデータ料金はBharti Airtelの収入となる他、“Free Zone”はデータ料金プランへの恒常的な加入の動機付けに繋がる。 トールフリーモデルの復活上記の内容以上に重要なことは、“Free Zone”がトールフリーモデルの可能性を示唆しているということである。トールフリーモデルとは着信者課金制度のことで、ユーザー(発信者)側の経済的負担を免除するモデルを指す。具体例としてはNTTコミュニケーションズの「フリーダイヤル」(米国では、同様のサービスは「トールフリーナンバー(toll-free number)」などと呼ばれる)が挙げられる(図3参照)。 このモデルはインターネットの世界で新しく生まれ変わろうとしている。具体的には、ユーザーに特定のOTTプレイヤーのコンテンツに無料でアクセスさせ、本来ユーザーが負担するデータ料金を当該OTTプレイヤーが肩代わりする形で通信事業者に支払うフレームワークに関する議論が最近になって活発化してきている。このモデルは通信事業者とOTTプレイヤーとのレベニュー・シェアリングと言い換えることもできる。「フリーダイヤル」のアナロジーから、本稿ではこのモデルをトールフリーモデルと呼ぶことにする。 “Free Zone”の提供にあたっては、Googleがユーザーに代わって通信事業者にデータ料金を支払っているか否かは明らかではない。しかし、サービスの内容を考慮すれば、通信事業者がGoogleから何らかの経済的な見返りを得ていても不思議ではない。仮にGoogleがユーザーのデータ料金を肩代わりしているとしても、Googleはその負担を費用としては捉えず、むしろ投資と位置付けていると考えられる。その理由は前述の通り、Googleは“Free Zone”の提供を通じて新規ユーザーの獲得、ひいてはAndroidスマートフォンを利用するようなロイヤリティの高いユーザーの獲得を見込めるからである。 通信事業者はこれまでネットワーク運用にかかる費用について、Googleを始めとしたOTTプレイヤーに対して応分の負担を求めてきたが、その際、OTTプレイヤーはこれを断固として拒否してきた経緯がある。このように主張する急先鋒としてはスペインのTelefonicaやフランスのOrangeなどが挙げられる。しかし、これらの場合はあくまでも「費用の分担」が論点になっている。OTTプレイヤーの立場からすれば、これまで全くかかっていなかった費用がある日を境に突然降りかかることになるわけであり、通信事業者の要求は到底受け入れられるものではない。 しかし、“Free Zone”の提供にあたってGoogleが通信事業者にデータ料金を支払うという契約内容だったとしても、Googleはそれに前向きに応じたのではないかと推察できる。ポイントはOTTプレイヤーにとって相応以上のメリットが見えることである。 【図3】「フリーダイヤル」の概要

(出典:NTTコミュニケーションズ) トールフリーモデルに積極的な通信事業者トールフリーモデルに関心を示しているのは新興国の通信事業者だけに留まらない。実際、米国のAT&TとVerizon Commucationsの経営幹部が2013年5月に相次いでトールフリーモデルに対する期待を口にしている。 AT&TのRandall Stephenson CEOは「これまでユーザーが負担してきたデータ料金をOTTプレイヤーが肩代わりする、あるいは広告収入で賄うといったモデルが出てくるだろう」との見方を示し、Verizon CommunicationsのFran Shammo CFOも「ネット中立性の問題には言及しない」と断わりを入れた上で「ユーザーの負担をなくすという条件なら、OTTプレイヤーは通信事業者への支払いに前向き」と見解を述べている。いずれも金融機関が主催したカンファレンスでの発言である。両社は2012年にも同じ趣旨の発言をしており、トールフリーモデルの本格的な導入について慎重な検討を重ねていることが窺える。 また、トールフリーモデルについては、T−モバイルUSAも「OTTプレイヤーや広告主が料金を負担するというオプションも含め、新しいモデルを継続的に模索していく」としており、Sprint NextelのDan HesseCEOも「データ・トラフィックが伸びている中、新しいビジネスモデルが誕生することは業界にとっても通信事業者にとっても良いこと」と述べている。 トールフリーモデルには「フリーダイヤル」に限らず、通信事業者による先行事例は既に複数あり、Amazon KindleやFacebookが2010年に開始した“0.facebook.com”などが挙げられる。例えば、Amazon Kindleで電子書籍を購入してダウンロードする際、AT&T Mobilityのネットワークが利用される。しかし、電子書籍のダウンロードにかかるデータ料金をユーザーが直接負担する必要はなく、AmazonがAT&T Mobilityに支払っている。AT&T Mobilityによれば、同様のトールフリーモデルの事例は他にもあるという。 この他、同じく2013年5月に米国のESPNが大手通信事業者とトールフリーモデルについて交渉しているとの報道もあり、最近になってトールフリーモデルを巡る動きが再燃しつつある。 “Free Zone”は新興国におけるインターネットに親しんでいないユーザーを対象にしたサービスであり、このアプローチがそのまま先進国でも通用するとは考えにくい。しかし、AT&Tを筆頭に米国の通信事業者各社はいずれもトールフリーモデルについて積極的な姿勢を見せている。では、トールフリーモデルの導入にあたってはどのような課題があるのだろうか。 トールフリーモデルの課題上記のAmazon Kindleなどは特殊事例として語られることが多く、トールフリーモデルはまだ一般的とは言えない。その背景には、技術とビジネスの両面における課題がある。 技術面に関しては、トールフリーモデルでは特定のコンテンツへのアクセスにかかるデータ料金を無料にするため、ネットワーク・レイヤーだけでなくアプリケーション・レイヤーにおける挙動を常にモニタリングする必要がある。それによって膨大な量の制御信号(signaling stormと呼ばれる)が発生してしまう。通信事業者は近年、データ・トラフィック自体の需給関係と同時に制御信号の処理にも神経を尖らせている。また、アプリケーションの多くは様々なAPIを組み合わせて作成するマッシュアップであるため、利用規約や約款などにポリシー・コントロールについて明記していても、トールフリーになる範囲がどこからどこまでかをユーザーが正確に把握することは実質的に不可能である。それに加え、HTML5の普及に伴ってアプリケーションの定義も変わりつつあり、何を「特定のコンテンツ」とするかも非常に複雑になる。 ビジネス面の課題は技術面のそれよりも重大である。通信事業者がトールフリーモデルを本格的に導入したとしても、OTTプレイヤーがユーザーに対してWi−Fiネットワーク経由のコンテンツへのアクセスを促せば、通信事業者のメリットは大きく減じられることになる。OTTプレイヤーが通信事業者の求める料金水準が高すぎると判断すれば、通信事業者への支払いを忌避し、ますますセルラー・ネットワークは敬遠され、(ユーザーとOTTプレイヤー双方の)Wi−Fiネットワークへの依存度が高まるかもしれない。また、ネット中立性に関する議論も無視できない。多くの通信事業者のデータ料金プランには一定のデータ利用上限が設けられており、これ自体がネット中立性を侵害することにはならないものの、データ利用量としてカウントされない特定のコンテンツが存在する場合は問題となりうる。さらにトールフリーモデルを導入した場合、大手のOTTプレイヤーが有利となり、リソースの少ない小規模なOTTプレイヤーが大きく不利を被るとする懸念の声もある。 通信事業者にとってのトールフリーモデルの利点の1つは、課金先がOTTプレイヤーになるため、料金を確実に徴収できることである。ただし、その反面、ユーザーへの課金機能は少なくとも部分的に失われることになるため、通信事業者とユーザーとの結びつきが弱まる。同時に、“Free Zone”で言えばGoogleがユーザーのファースト・スクリーンを押さえることになる。これは通信事業者とユーザーの心理的な距離をさらに遠ざける。 まとめ“Free Zone”は基本的に新興国市場においてのみ有効なサービスであると考えられ、通信事業者が得られる経済的利益に比してGoogleが中長期的に得られるベネフィットの方が大きいと推察できる。成長著しいとはいえ、新興国にはインターネットに親しんでいないユーザーがまだ数多く存在する。彼らの多くは通信事業者のユーザーではあるが、必ずしもインターネットを日常的に利用しているわけではない。Googleはこのようなユーザーの新規アカウントを獲得し、恒常的なGoogleユーザーへと育てることができる。アカウントそのもの以外にも、新興国市場のこうしたユーザーの各種データ(ウェブ上の行動履歴)を新規に得られるのは極めて貴重であり、これらは中長期的に非常に重要な資産となる。 また、文脈は異なるが、Cisco SystemsのJohn Chambers CEOは2013年5月、「セルラー・ネットワークのデータ料金はいずれ無料になる」との見解を述べている。この主張の背景には、ネットワーク・ベンダーのソリューションで今後一層の効率化が図られる他、今後増加するデータ・トラフィックの80〜90%がWi−Fiネットワーク経由になるとの見通しがある。この主張の真偽はともかく、通信事業者はこのような局面を迎える前に、トールフリーモデルを含めた新たなビジネスモデルを案出しなければならない。 “Free Zone”で採用されているようなトールフリーモデルには先進国の通信事業者も期待を寄せている。トールフリーモデルはAmazon Kindleなど一部の分野には導入されているが、まだ一般的になっているとは言い難く、通信事業者各社は導入のタイミングを窺っている状況であると言える。しかし、通信事業者が本格的にトールフリーモデルを展開したとしても、“Free Zone”のケースと同様、結果的に通信事業者よりはOTTプレイヤーに利すると考えられる。そもそもトールフリーモデルの導入にあたっては障壁も少なくない。高い関心を示しつつも本格的な導入に踏み切れていない通信事業者の現状そのものがトールフリーモデルの難しさを物語っているのかもしれない。 小川 敦 |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |