| ホーム > Global Perspective 2013 > |

| 2013年1月10日掲載 |

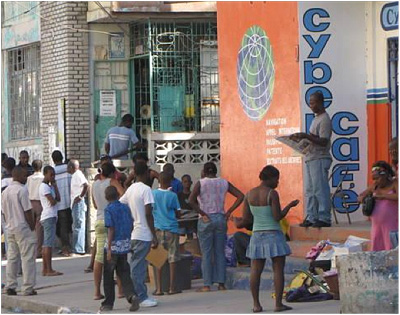

2010年1月12日にハイチでM7.0の大地震が起きてから、3年が経つ。東日本大震災の17倍以上となる約25万人以上の死者が出て、いまだに多くの国民が路上や仮設住宅で暮らしているとのことだ。被害総額は約77億5000万ドル以上といわれている。日本からも震災後から延べ2,200人の陸上自衛隊がハイチに派遣され復興支援にあたっている(※1)。ハイチはその後、どうだろうか。 500万回を超えたモバイル送金の利用2010年11月、ハイチ最大手の通信事業者Digicel Haitiは、Scotia Bankと提携して、ハイチで初めてモバイル送金サービス”TchoTcho Mobile”のローンチした。第2の通信事業者Voila(現Digicel Haiti) も2010年11月、NGO団体MercyCorpsの支援を受けUnibankと提携してモバイル送金"T-Cash"を開始した。 モバイル送金とは銀行口座を持っていなくとも送金、受金ができることから新興国市場では社会インフラになっていることが多い。出稼ぎで都会や外国に行っている人から家族に送金することで利用されている。ハイチでのモバイル送金は、2012年7月に500万回の利用を超えたと発表された(※2)。ハイチにおいてモバイル送金が社会インフラになりつつあることが伺える。 現在のハイチの携帯電話加入者数は約540万(普及率53%)である。プリペイドカードが主流のため、1人で複数枚保有していることから実際の人口普及率はもう少し低い。とはいえ、2010年には約350万、2011年には約470万の加入者数だったので年々増加はしている。 サイバーカフェでのネット利用ハイチでは多くの人がインターネットカフェ(ハイチでは「サイバーカフェ」と称されることが多い)でインターネットを利用している。首都ポルトープランスなどにはインターネットカフェが多数ある。インターネットの他に電話やFAXなども利用できる。1時間約25グールド(約48円)でFacebookのようなソーシャルメディアやYouTubeのような動画を楽しんでいる。

(図1)ハイチのサイバーカフェ

まだ国民の大半は貧困生活大地震からまもなく3年が経つハイチでは未だに復興が進んでいない地域と取り残された人々が多数いる。そのような中でも携帯電話も着実に普及し、それに伴ってモバイル送金でお金のやり取りができるようになってきた。そしてインターネットの利用者も少しずつ増加してきている。 一方で、未だに携帯電話やインターネットどころか家を失ったままの人も多い。ハイチでは国民の大半が貧困生活を強いられている。携帯電話やインターネットよりも生活のための水道、電気、食糧といった「ベーシック・ヒューマン・ニーズ(BHN)」が満足に手に入らない人が大半である。ハイチではサイバーカフェの利用が1時間で約25グールド(約48円)である。貧困生活者の大半は1日2ドル以下(約160円以下)で生活している。サイバーカフェの利用は、まだ高嶺の花である。 【参考動画】 (参考) *本情報は2012年1月9日時点のものである。 ※1 朝雲新聞社(2012年12月20日) ※2 Bill & Melinda Gates Foundation(2012), “Haiti Mobile Money Initiative Reaches the Five Million Transaction Milestone and Awards Final Prize in Incentive Program,” (2012年7月10日) |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |