ICTの分野で、2010年にもっとも知名度が上がった企業は、おそらくFoxconn(台湾に本社を置く鴻海精密工業を核とする企業グループ)であろう。今年前半、同社は「中国深セン工場で十数名が連続自殺した」というニュースで、世界中の注目を集めた。

このニュースが注目された理由の一つは、同社がiPadなど、話題の製品を製造していること。

いうまでもなくiPadはアップルの製品であるが、作っているのはアップルではない。

マイクロプロセッサこそ、アップルが開発した「A4」を搭載しているが、主要な部品は外部から調達している。液晶はLG電子、タッチスクリーンはWintek、フラッシュメモリーはサムスン、バッテリーはAmperexといった具合だ。そしてそれらの部品を組み合わせて完成品に仕立て上げるのはFoxconnの役割である。

そのため「iPadの注文が殺到して、工場で働く従業員が苛烈な労働を強いられているのではないか?」という憶測が飛び交いメディアを賑わせた。

また、Foxconnが超巨大企業であることも注目度を高める要因になった。

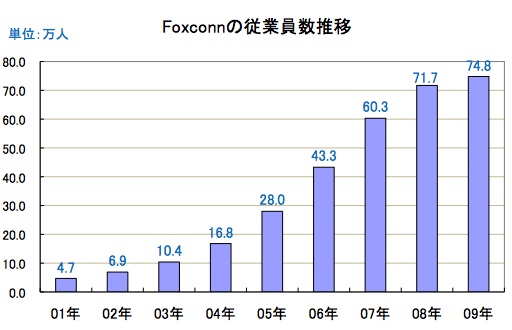

ウェッブ上で公開されているFoxconnのCSER(Corporate Social & Environmental Responsibility)レポートによれば、2009年の売上高は1兆9,590億新台湾ドル(約5兆2,300億円)。2001年に5万人弱だった従業員数は、2009年には約75万人になっている。

出典:Foxconn社2009年CSERアニュアル・レポートより筆者作成

75万人といえば政令指定都市の人口に匹敵する人数だ。それだけの人々が、一般にはあまり名の知られていないこのFoxconnという企業で働いているというのだ。

なぜFoxconnはこんなにも急激な成長を遂げることができたのであろうか?

同社のメイン・ビジネスは、電子機器製造の請け負い。アップル以外にも、ノキアやモトローラの携帯電話、デルのパソコン、ニンテンドーDS、ソニーのPSPなど、世界中の名だたる大手メーカーから、製造を請け負って中国の工場で生産している。

ハードウェアの製造工程がモジュール化された現在、製品の組み立てというプロセスはウマ味の小さい業務になっている。製品の性能は搭載される部品次第だし、使い勝手を左右するのは製品設計によるところが大きい。組み立て工程のように差別化が難しい仕事はコスト圧力にさらされ、儲けは少なくなりがちだ。それでいて一定の設備や人員が必要となるため、固定費用の比率は高い。結果として、同事業は人件費の安い中国などに移転されるケースが増えている。

また市場がグローバル化している製品では、ヒット商品と売れない商品の差が拡大する傾向にある。iPadのように半年で700万台以上売れるような大ヒット商品がある一方で、ほとんど消費者に見向きもされない商品もでてくる。このような市場環境下では、生産ラインを自前で保有するよりも、他社にアウトソースする方が合理的である。

そうした市場環境の変化を背景に、日米欧の有名メーカーが、こぞって製品の組み立て工程をアウトソースした結果、Foxconnは急成長を遂げたというわけだ。

しかし、製品の組み立てが一部の企業に集中していくと、サプライチェーンにおける各工程の力関係にも影響がでてくる。

例えば、タブレット製品市場において、iPadが売れるのか、アンドロイド端末が売れるのか、それともWindows7端末がヒットするのかは、アップル、グーグル、マイクロソフトや各端末メーカーの業績にとって大きな影響を与える。しかし、いずれの陣営が勝利を納めるにしても、タブレット製品が売れさえすればFoxconnには組み立ての仕事が舞い込んでくる。

先ほど、製品の組み立ては「差別化が難しい」と記したが、これだけ規模が大きくなると、それが差別化につながる。例えば、アップルがiPadやiPhoneについてFoxconnに匹敵する生産能力を他社で確保することは容易ではないし、仮にできたとしてもコストが上昇する可能性は高い。

個別のメーカーが保有するにはリスクの高い生産ラインも、多くの企業から確実に生産を受託できるだけの競争力を備えることができれば、利益を産み出すビジネスになるというわけだ。

75万人という桁外れの従業員を擁するFoxconnは、私たちが従来「下請け」という言葉に抱いていたイメージを超越した、非常に強力なスーパー下請け企業ということができるであろう。