| ホーム > ICR View 2012 > |

| 2012年9月12日掲載 |

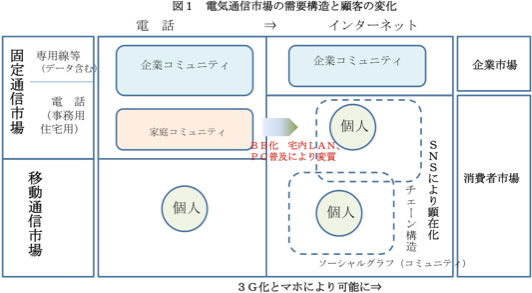

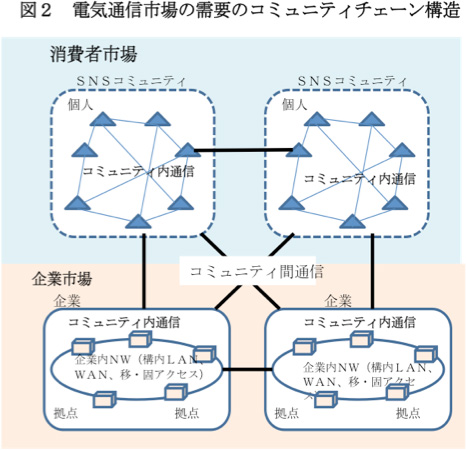

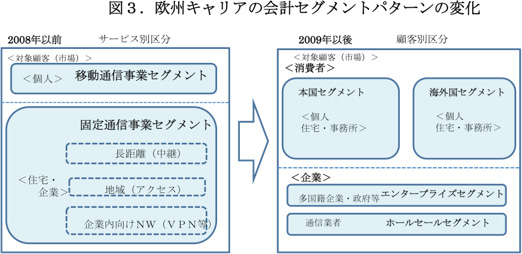

グローバルな金融危機とその後の世界の経済環境の激変を引き起こした2008年の米国のリーマンショックからこの9月でちょうど4年がたった。思い返せば2008年にはICT業界においても、同様な事柄があった。ブロードバンド(以下BB)接続の「スマートホン(以下スマホ)」iPhone3Gの登場と、「ソーシャル・ネットワークサービス(以下SNS)」フェイスブックの多言語対応である(またアマゾンがクラウドサービスAmazon EC2を本格的に始めた)。これらのサービスはリーマンショックと同様、その後米国のみならず世界に急速に伝播して市場環境を大きく変えたことは周知のところである。スマホは携帯市場におけるインターネット利用を可能にして移動・固定両アクセス市場のインターネット市場を統合するとともに、その供給構造を「クラウドーマルチアクセス(移動/固定)―マルチデバイス」へと変化させた。一方需要サイドから見れば、この統一されたインターネット市場の誕生は、移動・固定両個人市場の統合であったから、「消費者市場」の誕生であった。そしてこの市場の需要構造を「コミュニティのチェーン構造」に変化させたのがSNSである。 電気通信市場における顧客:「コミュニティ」市場の「個人市場」への変質固定電話サービスにおいて、そのサービス分類が、「住宅用」「事務用」でありまた普及統計も「世帯当たり」であることが示している通り、電話サービスが想定している顧客は「家庭」や「企業」という広義の「コミュニティ」である。コミュニティの構成員(家族や社員)は、電話回線を交代で利用していた。従って電話サービスは言わばコミュニティ間通信サービスであった。 こうした「顧客はコミュニティ」という需要構造に変化をもたらしたのが、1990年代から急速に普及した携帯電話である。携帯電話では、その利用形態から回線契約は端末に言わばくくりつけられており(一端末一回線契約)、それゆえ顧客は家庭という「コミュニティ」ではなく、「個人」である。従って当然のことながら携帯電話の普及統計は、「人口当たり」である。ここにおいて事業者にとっての「固定」と「移動」という電話事業(サービス)の区分は、顧客サイドからみれば「コミュニティ市場」と「個人市場」に対応した。 しかし、新たに登場したインターネットサービスの場合は、固定アクセス回線市場においても2000年以降急速に普及の進んだADSLなど「固定ブロードバンドと宅内無線LAN及びパソコン(一人一台化)」により、一回線で複数のパソコンでの同時インターネット利用が可能になった。(一端末一仮想回線)。このことによりインターネット利用(需要構造)という面では、固定回線サービスの利用者も実質、「家庭」(コミュニティ)から「個人」へと変化した。 スマートホンによる移動固定個人市場の統一:「消費者市場の誕生」「携帯電話は誰もが持っているので、iPodが不要になってしまうかもしれない」」スティーブ・ジョブズ(「スティーブ・ジョブズ」 W.アイザックソン) 固定の住宅等市場の個人市場への変質を背景に、移動・固定の両個人市場を統一することになったのが、スマートホンである。 クラウド(マルチコンテンツ:音声、文字、画像、映像等)−マルチアクセス(移動/固定BB)−マルチデバイス(パソコン、スマホ、タブレット、IPTV等) (注1)携帯電話においてインターネットの利用には、回線のBB化に加え、携帯電話の小画面でWEBページを見るには携帯の画面は小さすぎるという問題があった。この問題は従来 日本では小画面向けの携帯独自のインターネット(i-mode等)を作るという、携帯電話機オリエンテッドな方法で解決したが、諸外国では3G化が遅れていたこともあり、この方法は普及しなかった。一方、スマホではマルチタッチスクリーン方式の開発により画面のスムーズな拡大縮小によりWEBページの閲覧を可能するという、WEBオリエンテッドな方法で解決された。i-modeがスマホに先駆けて開発された事実は長らくコミュニティを相手にしてきた固定通信事業者とは違い、携帯事業者にははじめから「顧客は個人」と認識があったことも一因であると考えられる。一方、パソコンメーカーであるアップルにとって初めから「顧客は個人」は当然のことであった。 (注2)このスマホを契機とした固定移動アクセス市場統合及び「マルチアクセス」「マルチデバイス」「クラウド」への供給構造変化の論理(技術、経済性、ニーズの連関)については以下のコラムを参照のこと) SNSによる「消費者市場におけるコミュニティの再認識と顕在化」「いろいろ考えた末、フェイスブックの核をなす価値は、友だちとの一連のつながりにあるという結論に達した。われわれはそれをソーシャルグラフと呼ぶ」M.ザッカーバーグ 2007年(「フェイスブック 若き天才の野望」 D.カークパトリック) こうして個人市場として認識された消費者通信市場において、その背後に隠されたコミュニティ(個人間の結びつき)の存在に気付き、「実名制」(注3)の採用により、いわばコミュニティを顕在化させたのは2000年代後半急速に普及してきたソーシャルメディアサービス(SNS)である。2004年に学生名簿の大学内のクローズドなWEBサービスとして生まれ、SNSの中でも今や世界のネット人口の1/3以上の9億人のユーザを持つといわれるフェイスブックが、先行するグーグルに対し大きくユーザを伸ばせたのは、グーグルの検索サービスが「個人」向けの情報収集サービスであったの対し、フェイスブックは、個人市場の今まで見えなかった、個人と個人との交流関係という「コミュニティ」に着目した、コミュニティ情報共有サービスであったためである。 SNSにおいて、その加入者はもともと家族、学校、職場、地域などの広義のコミュニティに所属している。それをもとに張られたWeb上の通信履歴はその加入者の交流関係を表すことになるから、「ソーシャルグラフ」と呼ばれノード(人間)とエッジ(関係)で可視化される。これは、従来見えなかった交流関係(血縁、地縁、学縁、職縁等)、というコミュニティの可視化である。そしてそれぞれの人間は多かれ少なかれ複数のコミュニティに身をおくことから、ある個人を基点とするソーシャルグラフは他の人のソーシャルグラフと連なり合う。ゆえに消費者通信市場は、個々人のソーシャルグラフ(コミュニティ)が連なりあうチェーン構造と考えられる(図1)。  (注3)近代社会以前の封建的共同体では構成員は「掟」(統制原理)に背くと「村ハ分(制裁)」(共同体内論理)にあう。逆に共同体の外では、掟にしばられないために悪いことでも行ってしまう「旅の恥はかき捨て」(共同体外論理)。インターネットの世界で「例え」として有名な「コモンズの悲劇」という言葉は、共同体維持のための構成員への統制倫理(意識)の存在を無視している面で「例え」としては正しくない。(提唱者のG.ハーディンも後にコモンズの悲劇は共有地へのオープンアクセスを前提すると改めた。) ブログや匿名制のSNSで時々生ずる「炎上」はまさに「旅の恥はかき捨て」の世界である。その意味でフェイスブックにおける「実名制」は、コミュニティ構成員の節度ある行動を強いる共同体統制倫理といえる。従って本文でいうコミュニティとしてのSNSは実名制をとるものを想定している。なお日本のSNSは匿名制といわれるが、例えばmixiでは、利用者85%がもともと顔見知りであり、名前はニックネームであるから実質的には「実名制」である。 電気通信市場の需要構造:「コミュニティチェーン」こうして、電気通信市場の需要構造は、消費者市場、企業市場を問わず、情報の伝達の観点から見れば消費者間交流や企業組織という広義のコミュニティ(情報共有体)の「コミュニティ内通信」とそれらコミュニティを結ぶ「コミュニティ間通信」のチェーン構造として説明できるであろう(図2)。  これは電話時代の構造と同様に見えるが、新たな消費者市場は、家庭という目に見える小コミュニティに加え、ソーシャルグラフという、組織に比べ結びつきがゆるやかで今まで見えなかった大コミュニティで構成されている点が異なる。 資本主義の成立を「共同体(コミュニティ」から解放された独立した自由な個人とその集合体としての社会・経済」と捉える従来の近代社会観、特にその社会観に基づく経済学においては「コミュニティ」の存在は隅に追いやられた観がある(注4)。その意味でICTビジネスにおける個人と社会の中間項目としての「コミュニティ」存在の再認識の流れは、M.サンデル教授に代表される「コミュニティ」の倫理(共通善)の復権めざすコミュニタリアニズムや、ゲーム理論を手掛かりに「組織」や制度を扱う経済学における新制度学派の隆盛と一体をなすように思える。 (注4)市場プレーヤーとして合理的経済人「個人」を唯一前提とする新古典派経済学においては、当初企業組織というコミュニティの存在を説明できず、その根拠づけは、市場取引に比べ探索コストや交渉コストが節約できる場合に形成されるという、R.コースが提唱した「取引コスト」の概念の登場を待たねばならなかった。しかし経済学では今でも企業以外の血縁(家庭等)、地縁(隣人)、学縁(同窓生)、職縁(職場仲間)といった交流関係(広義のコミュニティ)は市場プレーヤーとしては登場しない。 新サービスを生み出す契機 :需要構造への洞察(「個人」への着目)いずれにせよ、スマホやSNSを生み出したジョブズやザッカーバーグの先見性は技術ファーストではなく、需要構造への洞察(個人への着目)と、そこで見出した需要顕在化に向けた技術開発という需要ファーストの思考にあった。  (注5) 世界の移動固定通信を併営する通信キャリアの会計セグメント(事業の収支単位)区分が、従来の移動・固定通信事業のサービス別という供給サイドからの区分から「消費者」「企業(内)」の顧客層別という顧客サイドの見方にたった区分に変更されたのは2009年からであった。(⇔開発開始年: iPhone 2005年、フェイスブック 2004年) (注6) 例えこの「個人市場化」を意識していたとしても、伝統的に通信事業者は「通信の秘密」に敏感であることから、実名制SNSのようなサービスは生み出せなかったであろう。フェイスブックもその成長の過程で新たなサービスを出す都度「プライバシー侵害」問題を経験している。 |

| ▲このページのトップへ

|

| InfoComニューズレター |

| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |