カーボンニュートラル社会実現のカギとなるネガティブエミッションの動向

概要

地球温暖化対策として、二酸化炭素(以下「CO2」)を主とする温室効果ガスの排出削減は、世界各国の重要な課題であり、日本政府も2030年に温室効果ガス排出量を2013年比で46%削減、2050年には完全なカーボンニュートラルを実現することを目標に定め、各方面での様々な取り組みが加速してきている。

これらの取り組みはその目的においては、大きく3つに分けられると言える。まず1つ目は省エネの推進や化石燃料の消費抑制などにより、CO2の排出を極力減らしていこうという「排出抑制/カーボンリデュース」を目的とした取り組みであり、2つ目は再生可能エネルギーなどそもそもCO2を排出しないエネルギーを普及させていくという「排出ゼロ/カーボンゼロ」の取り組みである。これら2つの取り組みは、現時点でも実用化されてきているが、CO2排出量の多い電力や輸送の分野以外にも、鉄鋼業や化学工業など産業プロセス上でCO2排出を完全にゼロにできない業界もあり、これだけではカーボンニュートラルな社会を実現することはできない。そこで3つ目としてCO2の吸収などにより排出量をマイナスにすることができる「ネガティブエミッション(負の排出)/カーボンマイナス」と呼ばれる取り組みが注目されてきており、これら3つの組み合わせで、カーボンニュートラル社会を実現しようというのが、昨今の日本をはじめ諸外国の方針となっている。このネガティブエミッションに関する技術はまだまだ発展途上のものが多いが、将来大規模に普及させることができれば、カーボンニュートラルを加速的に実現できる夢の技術と成り得るとの期待も高い。

ネガティブエミッションと光合成

ネガティブエミッションの技術については、化学反応、電気的特性、物理特性などを活用した手法や、バイオテクノロジーや遺伝子技術を活用した手法など様々な技術があり、これらのうち太陽エネルギーを利用するものについては総じて人工光合成と呼ばれることも多い。本来自然界の光合成は、植物が太陽エネルギーを利用してCO2と水から糖類を生成する化学反応で、例えばブドウ糖を生成する場合の化学式は以下のように表される。

6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

一方、人工光合成においては、必ずしも同じ化学反応を使うというわけではなく、別のCO2変換反応を利用したものも多い。また自然界の光合成もネガティブエミッションの一部と捉えられており、植林や森林再生、海洋生態系の活用なども取り組みとして含まれる。以下では、これらの中から、特に注目される取り組みについて順に紹介していきたい。

化学反応や電気的特性などの応用

地球温暖化が問題視されるようになって以降は、CO2はやっかいなものと思われがちであるが、例えば化学工業の分野においては、一酸化炭素やメタノールなどの基幹物質(様々な化学品への転換が可能な物質)や、ポリカーボネートなどの化学品を製造する原料になっている部分もある。そのため従来は、別にCO2を調達したり、CO2を利用せずに生成していたところを、近年は発電所や工場などの大規模排出源から出るCO2をリサイクル利用していこうという流れになってきており、それがネガティブエミッションの技術開発につながってきている。

研究開発中の技術が多いネガティブエミッションの中で、化学吸収法と呼ばれる実用化レベルの手法がある。これはアミンという吸収液を利用する方法で、発電所や工場から排出される高濃度のCO2を含む排気ガスをアミン吸収液に通すことによって、排気ガス中のCO2が選択的に吸収されるという仕組みである。ただしCO2を吸収したアミン液からCO2を取り出す際に大きな熱エネルギーが必要なうえに、アミン液が高価で劣化も早いため、適用できる施設が限られコストも大きいという点が課題となっている。

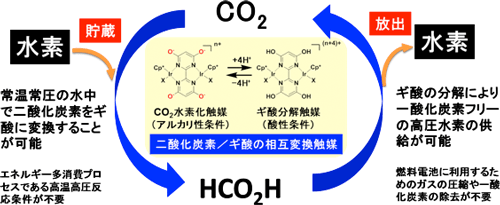

そのような中、近年注目されている物質がギ酸である。ギ酸は常温では液体の物質であり、次世代の燃料として有望視される水素とCO2を結合させることにより生成することができ、また逆にギ酸から水素とCO2に分離する技術も確立されている。したがって、CO2を吸収する反応だけでなく、常温では気体である水素を、いったん液体のギ酸に変換して輸送したのち水素を取り出すことが可能なため、水素のキャリアとしても注目されている(図1)。

【図1】プロトン応答型およびプロトンリレー型触媒による高効率二酸化炭素/ギ酸の相互変換

(出典:国立研究開発法人 産業技術総合研究所 https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2012/pr20120319/pr20120319.html)

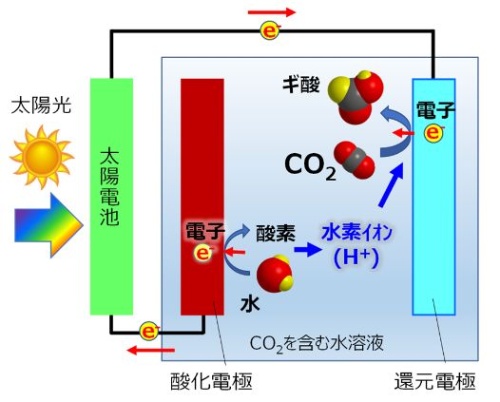

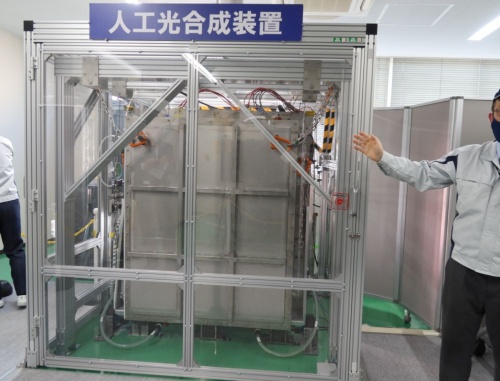

このギ酸を活用したCO2吸収について、豊田中央研究所では電気化学還元法を活用し、太陽光発電と組み合わせた人工光合成技術として研究開発が進められている。これは高濃度のCO2を含む水溶液に、太陽光由来の電気を流すことで反応させギ酸を生成するという方法である。最新の研究では1.6m×1.6m(電極は1m角)のシステムを開発中で、約40ml/時のギ酸が生成でき、太陽光からギ酸への変換効率は世界最高の10.5%を達成している。またこのシステムを敷地面積7ヘクタールの土地に数万台設置すれば、年間5,000トンのギ酸が生成できる計算となり、これは同じ面積の杉林のCO2固定能力の約100倍になるとのことである(図2、図3)。

【図2】豊田中央研究所が開発した装置動作原理

(出典:日経クロステック https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/

10189/?P=2)

【図3】大型(外観1.6m×1.6m)の人工光合成装置

(出典:日経クロステック https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/ 10189/?P=2)

大気中CO2を直接吸収するDAC

上述にて紹介したネガティブエミッション技術は、比較的実用化に近い技術ではあるものの、ある程度高濃度なCO2を利用することを前提としている。一方、地球の大気中のCO2は非常に稀薄で濃度はおよそ400ppm(0.04%)程度と言われており、高濃度CO2を対象とした技術では、大気中のCO2をそのまま利用しても反応を起こせるとは限らず、結果的に発電所や工場などの大規模排出源からのCO2吸収に用途が限られてしまう。

そこで近年、ある種抜本的なCO2削減方法として、大気中のCO2を直接吸収・除去しようとする取り組みであるDAC(Direct Air Capture)が注目されている。DACは大気中の稀薄なCO2を対象としているため、CO2の貯留・利用などの用途や、運用エネルギーの確保に合わせて回収場所が選択できるなど設置場所の自由度が高く、より効率的にCO2の回収が実現できるとされている。また必要な敷地も、植林や他のCO2削減技術と比較して圧倒的に小さな面積ですむと言われている。まだまだコスト面での課題はあるものの、海外では大規模な施設の運用が始まりつつある。

例えば、スイスの環境技術開発スタートアップであるClimeworksは、空気中のCO2を分離・回収して永久に貯留する世界最大の設備「オルカ(Orca)」を、アイスランドに構築し2021年に稼働させた(図4)。

【図4】ClimeworksのDAC装置「オルカ」

(出典:EnergyShift

https://energy-shift.com/news/2bda6367-b7b1-437c-b7f2-a660b33ab003)

このDACでは大気中のCO2を特殊フィルターで吸着させ、フィルターが飽和状態になった後は近隣の地熱発電所の熱エネルギーを用いてCO2を分離することで、年間4千トンを回収することができるという。回収したCO2の処理には地中深くの玄武岩層に送ることにより、約2年で炭酸カルシウムに変換され永久貯蔵される、いわゆるCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)の仕組みを取り入れている。また同社では、「オルカ」の9倍となる年間3.6万トンのCO2を回収できる新たなDAC「マンモス」の工事が、同じくアイルランドで進められている。

さらに、米国のCarbonCapture社とFrontier Carbon Solutions社では、「プロジェクト・バイソン」と呼ばれるDACを米ワイオミング州で建設中である。第一段階として2023年内に年間1万トン規模のDACを稼働させ、最終的には2030年に500万トン規模に拡大する計画である。

国際エネルギー機関(IEA)によると、2022年秋時点で大小合わせ約20のDACプラントが世界で稼働していると言われている。海外と比較すると日本は実用化で後れを取っている状況ではあるが、川崎重工業や三菱重工などが、2025年頃の実用化を目指してDACの研究開発を進めている。またDACの構築・運用には非常にコストがかかることもあり、Climeworks社などは、Microsoft等のグローバル企業の資金提供を受けるかわりに、相応のCO2吸収クレジットを出資元へ提供するビジネスモデルとなっている。しかし、今後国際的な競争も予想されるため、よりコスト低減を図る技術開発と、後処理としてはCCSだけではないCO2を資源として活用する(CO2で利益を生む)仕組みづくりが求められてくると思われる。日本企業には特にこれらの点での活躍を期待したいところである。

また現状では大規模施設化を目指したDACが主流であるが、九州大学などでは小型のDAC装置を開発し活用する構想を立て研究開発を進めている。これは日本政府のムーンショット型研究開発事業にも採択されているプロジェクトであり、九州大学で研究中のCO2分離ナノ膜を用いて、大気中のCO2を炭素燃料に変化させる小型のユニット(DAC-U)を開発し、これらを家庭からビル/工場まで分散配置してCO2回収を行う社会を創造しようという構想である。DAC-Uの実証は2029年度頃を目標にしているとのことで、まだ先の話ではあるが、こういった小型分散配置が実現することで、DACの普及が大きく進展することが期待できる(図5)。

【図5】“ビヨンド・ゼロ”社会実現に向けたCO2循環システムの研究開発

(出典:新エネルギー・産業技術総合開発機構 ムーンショット型研究開発事業 https://www.nedo.go.jp/content/100923464.pdf)

生物学的な取り組みと森林再生

他方、ネガティブエミッションに向けた生物学的なアプローチも進められている。こちらは基本的に、先に紹介した自然界の光合成反応を応用したものであり、大気中から吸収されたCO2は糖類として植物内部に蓄えられることになるため、いかにして植物の成長速度を向上できるかがカギとなる。今までは比較的成長速度が速い藻類などを対象に、更なる成長促進に向けた養殖や培養技術の開発が主に行われてきたが、近年はそれらに加えゲノム編集技術を適用する例も見受けられるようになってきた。例えばNTTは、バイオ系のスタートアップ企業であるリージョナルフィッシュと共同で、海洋中の藻類とそれをエサとする魚介類に対し、ゲノム編集技術を適用することで成長速度を向上させる等を目指した研究開発を進めており、2023年2月にはCO2吸収量を高める藻類の遺伝子を特定したと発表した。

このようにバイオテクノロジー分野での研究開発が進められる一方、最近では森林や海洋など、元来自然界が持つポテンシャルについて再認識しようという動きが世界的に活発化してきている。そうしたなか、植林の重要性が再評価されており、世界的には森林面積の拡大を目指して、乾燥地域や土壌が適さない地域などでも生育できる植物の研究と普及が進められている。

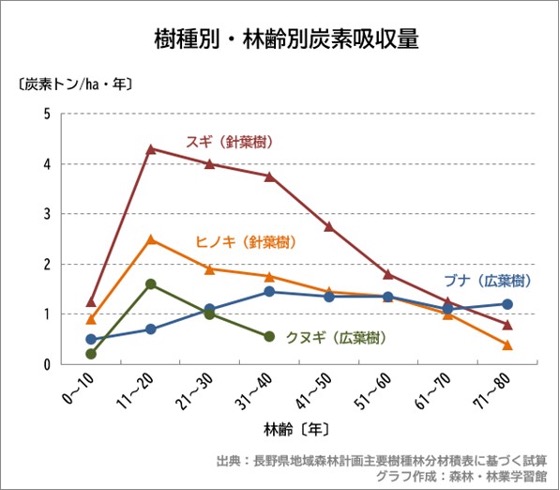

ただし、国土の約70%が森林である日本においては更なる森林面積の拡大は困難でもあり、それよりも森林再生に注目が集まっている。日本の森林面積のうち約4割が人工林であるが、そのうちかなりの面積が、戦後大規模に植林されたのち、社会構造の変化に伴う国産木材の需要減により、そのまま放置され老齢林化してきていると言われており、実はこのことがCO2吸収にも大きな影響を及ぼしている(図6)。

【図6】樹種別・林齢別炭素吸収量

(出典:森林・林業学習館 https://www.shinrin-ringyou.com/ondanka_boushi/tanso_kyusyu.php)

森林が吸収するCO2は一様であるように思われがちであるが、実は成長率の違いに準じることから林齢によって大きな差がある。特に日本で多く植林されているスギについては、成長期である林齢10~40年のスギに比べ、林齢60年以上を経過したスギはCO2吸収量が1/4以下に減少してしまう。戦後に植林されたスギの多くはこの60年を超えつつあり、このまま放置され続ければCO2吸収のポテンシャルがどんどん減っていくという状況なのである。森林伐採はカーボンニュートラルに逆行していると思われてしまう向きもあるが、実は老齢林を伐採してその後に新たに植林していけば、10年後には約4倍のCO2吸収が期待できるのであり、森林の新陳代謝促進は日本の林業だけでなく、カーボンニュートラルの実現においても重要な課題とも言える。

ただし伐採した老齢林を腐敗させたり燃やしたりしては、長年樹木が蓄えたCO2を放出してしまうので、木材の活用が必要であり、建築業界などでは木材活用推進の取り組みが進められている。例えば大林組では、自社の次世代型研修施設として、すべての地上構造部材(柱・梁・床・壁)を木材とした、国内最高となる高さ44m(11階建て)の高層純木造耐火建築物を竣工させ、これにより約1,650トンのCO2を長期・安定的に固定することができるとするなど、木造建築物の普及拡大を推進している。今後は特に国産木材の需要を増やすためにも、建築物など現代社会の中での活用促進が重要であり、加えて、その後の植林によるCO2吸収効果を木材活用者に還元できるような仕組みづくりなども求められるであろう。

まとめ

最後にネガティブエミッションの分野において、ICTに求められる役割について考えてみたい。まずネガティブエミッションの取り組みに参画する企業は今後増えてくると推察され、企業間のCO2排出権取引も本格的に始まってくることから、それらのデータ流通を行う情報プラットフォームの必要性が高まってくると予想できる。また上記のデータ流通に伴い、ネガティブエミッションの中でも、分散設置型のDACや、植林活動などについては、CO2吸収効果をできるだけ細かく測定することも求められるだろう。そうなれば、広範囲なCO2センシングネットワークの需要が出てくるのではと想定される。まだまだこれからの分野ではあるが、大きく成長していくことは見込めるため、ICT事業者としても、動向を注視し、発展に寄与できる取り組みを進めていくことが求められるであろう。

以上、ネガティブエミッションの事例などについて紹介してきたが、近い将来には、各企業においてもCO2排出権取引に関わることになるであろうし、その中でネガティブエミッションによるCO2吸収は新たな金銭的価値となる可能性を秘めており、実用化に向けた動向を踏まえつつ、活用法を検討していく必要はあるだろう。また当面は、省エネやカーボンゼロの取り組みを推進するとともに、日本の森林再生に寄与する国産木材の活用や植林活動への参加が、日本ならではのカーボンニュートラル社会の実現に近づく最善の方法ではないかと思われ、より多くの企業の積極的な参画にぜひとも期待していきたい。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

松田 治の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合