岐路に立つ地域公共交通の現在地

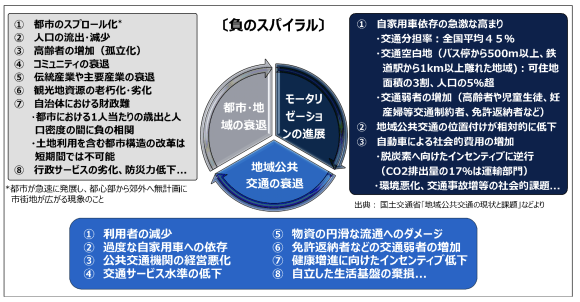

バス路線が廃止され、学生や高齢者が移動手段を失う─―そんなニュースをよく耳にする。実際、日本の地域公共交通は今、大きな転換期を迎えている。人口減少と高齢化の進展、さらには自家用車への過度な依存によって、バスや鉄道など従来の地域公共交通網の維持が困難になってきているのだ(図1)。

高度経済成長期には、国の許可を得た限られた事業者が、都市部から農村部まで網羅的に交通サービスを展開し、赤字路線も維持しつつ全国的な交通ネットワークを形成していた。しかし、2000年代以降は利用者の減少と事業者の経営難が深刻化し、公共交通の持続可能性は著しく低下した。結果として、バスも鉄道もない「交通空白地」[1]が全国で拡大している。国土交通省によれば、現在、全国の可住地面積の約3割がバス停や駅から極端に離れた地域となっており、総人口の5%以上にあたる約730万人がそうした地域に暮らしているという。また、運転免許証の自主返納とともに移動手段をも手放した人々を含め、「交通弱者」[2]の増加も深刻な社会問題となっている(図2)。

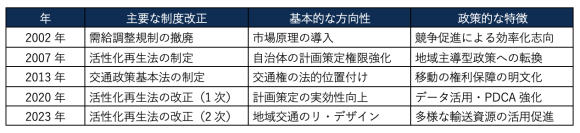

こうした危機感を背景に、政府は地域交通政策の立て直しに本格的に乗り出した。2023年10月の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(以下「活性化再生法」)の改正[3]では、地域交通ネットワークの「リ・デザイン(再設計)」が掲げられ、地域の実情に応じた交通網再構築に向けた新たな枠組みが整備された(表1)。具体的には、⑴地域の関係者間の連携・協働体制の強化、⑵ローカル鉄道の再構築に向けた新制度の創設、⑶道路運送の高度化事業(DX[4]・GX[5])の拡充、⑷バス・タクシー等を活用した地域公共交通の利便増進事業の強化、⑸エリア一括協定運行方式の導入、⑹協議運賃制度の創設など、多岐にわたる内容が盛り込まれた。

さらに、2024年4月には新たな移動手段として日本版ライドシェア制度が導入された。こうした一連の施策は、地域の交通問題を解決する切り札として期待されている一方で、「本当にこれだけで十分なのか」という疑問や不安の声も少なくない。

本稿では、地域公共交通を取り巻く現状と課題、新たな移動サービスの可能性、そして持続可能な交通ネットワークを構築するための制度的な枠組みなどについて、多面的に考察する。

1.新たな移動サービスの挑戦

苦境に立つ地域公共交通を支える切り札として、近年各地でさまざまなサービスが導入されている。その代表例が、「MaaS(マース)」[6]と「日本版ライドシェア」[7]であろう。

1.1 MaaSの可能性と課題

MaaSとは「Mobility as a Service(サービスとしての移動)」の略称で、鉄道やバス、タクシー、シェアサイクルなどの異なる交通手段を一つのアプリケーション等で統合し、検索・予約・決済をシームレスに提供するサービスを指す。

東京都内や福岡市などの都市部を中心に実証が進み、鉄道会社やIT企業、自治体などが連携して社会実装を進め、移動の利便性向上に取り組んでいる。例えば、トヨタが開発したMaaSアプリ「my route(マイルート)」は、2018年に福岡市での実証を開始して以来、全国10県以上に展開されており、交通経路の検索から予約・決済までをワンストップで提供している[8]。

また、九州では、複数県での実証実験を経て、2024年8月に「九州MaaS」[9]がスタートした。これは九州全域で80社以上の交通・観光関連事業者が参加する広域MaaSであり、「乗り継ぎ利便性の向上」と「観光周遊支援」を推進する地域公共交通と観光の一体型プロジェクトである。地域を越えた移動・観光の利便性向上に加えて、地域経済の活性化にも寄与することが期待されている。

もっとも、MaaSには依然として課題が残されている。例えば、さまざまな交通事業者間で運行データを共有し、運賃体系を統一することは容易ではない。実際、一部の事業者が、自社の経営戦略やコスト負担への懸念などから、既存のチケットをMaaS経由のサービスより利便性や価格の面で優遇したり、あるいは複数のバス事業者が運行データやリアルタイム情報の提供に消極的な姿勢を示したりするなどの事例も報告[10]されている。

つまり、MaaSの収益モデルは、まだ確立途上であり、巨額なシステム投資に見合った採算性を確保できるかどうか、不透明な部分があることも否定できない。特に地方においては、ICTインフラの整備や初期投資負担が大きなハードルとなり、MaaS導入が進まない地域も少なくない。このように、最新技術を活用したMaaSの成功には、技術的側面だけでなく、関係者間の連携や信頼構築、さらには収益モデルの確立が不可欠であることが明らかになってきている。

なお、海外ではフィンランドが2018年に「輸送サービスに関する法律(通称:交通サービス法)」を施行し、タクシーを含むあらゆる交通サービスを一つのサービスとして包括的に位置付け、事業者に対してデータ開放と相互連携を義務付けている事例がある。日本政府はデジタル田園都市国家構想の一環として地域MaaSの導入・普及を支援するための予算措置を講じているほか、データ標準仕様の策定やオープンデータ化の推進を一層強化している。こうした制度的基盤の整備がさらに進めば、MaaS導入に伴う課題や障壁の軽減が期待されるだろう。

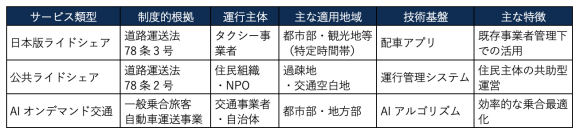

1.2 日本版ライドシェアの現状

ライドシェアとは一般に、Uber(ウーバー)のように個人のドライバーが自家用車を使い、有償で乗客を送迎するサービスを指す。しかし、日本では、旅客運送事業の許可を得ない者が金銭を受け取って乗客を運ぶ通称「白タク」は法律で禁止されている。ただし、例外として、タクシーやバスがなく移動手段が不足する過疎地域などでは、道路運送法第78条第2号に基づき、自治体やNPOが主体となって運営する「自家用有償旅客運送」(通称:公共ライドシェア)が以前から認められている。これは地域のボランティアが自家用車で高齢者を病院まで送迎するといった、地域内での助け合いを目的とした仕組みである。

これに対し、2024年度からスタートした「日本版ライドシェア」(道路運送法第78条第3号)は、これまでの制度とは異なる新たな仕組みである。都市部や観光地などでタクシーがつかまりにくい特定の時間帯に限り、公共交通の需給ギャップ解消を目的として、タクシー事業者の管理のもとで登録された一般ドライバーが自家用車をタクシー代わりとして運行できる制度である。言い換えれば「タクシー事業者のお墨付きのもと、需要が集中する時間帯に限定して一般のドライバーも配車サービスに参加できる」仕組みである。国土交通省はこの制度を都市部や観光地などのタクシー不足解消の切り札と位置付け、東京や大阪での試験導入を経て正式に導入した(表2)。

一見するとUber型サービスに近づいたようにも見えるが、実際にはタクシー業界の枠組み内で運用されているため、利用できる地域や時間帯、運行台数については行政認可により厳格に制限されている。しかし、こうした限定的な運用にも一定の成果はある。提供エリアや時間帯を絞り込んだことで、需要に応じた柔軟な運行が可能となったほか、自治体と事業者の連携体制も徐々に構築されつつある。また、ドライバー管理アプリの導入により運行状況が「見える化」され、トラブル発生時の対応策が明確化されるなど、安全・安心への配慮も強化され始めている。

もっとも、日本版ライドシェアは始まったばかりであり、課題は少なくない。制度上は安全管理や運行記録の確認などタクシー並みの責任が求められているが、慢性的な交通手段不足に悩む地方・地域の「救世主」となるには構造的な限界がある。そもそも、この制度は都市部や観光地におけるタクシー不足への対応策として設計されたものであり、地域住民の日常的な移動を根本から支える仕組みにはなっていない。実際、日本版ライドシェアは各自治体の地域公共交通計画とは独立した形で国主導により導入されたため、地域主導による交通デザインとのミスマッチも指摘されている。

さらに運営面でも、一般ドライバーの確保と教育、運行管理体制の構築、保険や運賃設定、既存タクシー事業者との公平な競争条件など、実務的な課題が山積しているのが現状だ。政府は2025年度以降、バスや鉄道などの既存事業者にも参画の道を開き、意欲ある事業者によるトライアルの推進を計画[11]している。しかし、この制度によって地域の移動ニーズをどこまで充足できるかは未知数であり、今後も慎重に見極めていく必要があるだろう。この日本版ライドシェアは現在も全国各地のタクシー不足地域を対象に順次広がっており、また日本版ライドシェアの全面解禁に向けた議論も政府内で続いている。

2.地域ごとに異なる「足」の課題

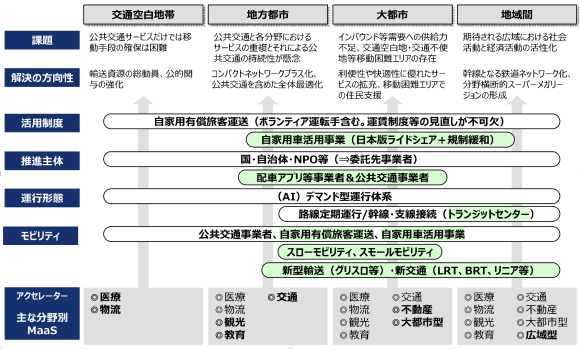

地域交通の問題と一口に言っても、その課題は地域の特性によってさまざまである。日本全体を俯瞰すると、大きく分けて「交通空白地」「地方都市」「大都市圏」「地域間移動」という4つの類型に整理できる。各類型で移動ニーズが大きく異なることから、それぞれの地域特性に応じたモビリティの解決策を検討することが重要となる(図3)。

2.1 交通空白地

交通空白地においては、何よりも最低限の移動手段の確保が急務である。特に高齢者が日常的な買い物や通院すらできない現状を放置すれば、地域における生活インフラそのものが崩壊しかねない。そのため、共助型の移動サービスの充実が強く求められる。

具体的には、住民ボランティアが運転する乗合タクシーや予約型のデマンドバス、ゴルフカートを改良したような小型電動車(低速電動バス)によるコミュニティ交通(グリーンスローモビリティ)など、地域の創意工夫を生かし、「なくても仕方ない」を「何とか動ける」に変える取り組みが必要である。

さらに近年では、過疎地域を対象に自動運転車両を導入する動きも出てきた。2023年には福井県永平寺町で、全国初となるレベル4の完全自動運転による移動サービスが運行を開始[12]し、ほかの複数の過疎地でも同様の自動運転バス導入に向けた実証実験が進んでいる。こうしたICTを活用した新技術を含め、地域内の「助け合い」と先端技術の融合により、住民の移動手段を確保することが期待されている。

2.2 地方都市

地方都市(中小規模都市や地方圏の中心都市)では、自家用車への過度な依存を抑制しつつ、公共交通の利便性を向上させることが課題となっている。人口減少によりバス路線の採算性が悪化し、運行本数の削減や路線撤退が相次ぐ一方で、市民のマイカー利用が増え、渋滞や環境負荷の増大が懸念されている。

この課題に対応する鍵となるのが、「AIオンデマンド交通」や「マルチモーダル交通網」の構築である。AIオンデマンド交通とは、人工知能(AI)を活用して乗合タクシーや小型バスなどの運行ルートやスケジュールをリアルタイムで最適化する仕組みであり、利用者がスマートフォンや電話で予約すれば自宅近くまで車両が迎えに来るサービスである。あらかじめ決まった路線に利用者が合わせるのではなく、利用者の希望に沿って柔軟に運行ルートを調整することで、運行効率と利便性の両立を目指している。実際、2021年6月から茨城県日立市ではAIオンデマンド配車サービスが始まっており、「Hitachi MaaS」アプリを通じてオンデマンドバスやタクシーなど複数の交通手段を組み合わせた経路検索や予約が可能になっている。今後の普及に向け課題はありつつも、本格展開に移る地域も出てきた。

また、都市内におけるバス、鉄道、タクシー、自転車など複数の交通モードを一体的に計画・運営する「マルチモーダルな交通ネットワーク」の整備も重要である。地方都市では行政と交通事業者が連携し、市内交通を一つの統合的なシステムとして捉え、限られた資源のもとで持続可能なサービスを提供する取り組みが各地で進んでいる。

InfoComニューズレターでの掲載はここまでとなります。

以下ご覧になりたい方は下のバナーをクリックしてください。

3.持続可能な交通の実現に向けて求められる鍵

4.地域に根ざしたモビリティの未来

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

[1] 日常的に利用可能な公共交通手段がない、または著しく不足している地域のこと。

[2] 子どもや要介護者、高齢者等、自分で車を運転できない、あるいは移動手段が少ない立場の人のこと。

[3] 国土交通省「『地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案』を閣議決定」(令和5年2月10日)(https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000292.html)

[4] Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略語。AIやIoT、ビッグデータなどのデジタル技術を活用して業務やサービス、ビジネスモデルを変革し、競争優位を築くこと。

[5] Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)の略語。化石燃料中心の経済・社会をクリーンエネルギー中心に転換する取り組みのこと。

[6] 戸沼君香「フィンランドに学ぶスマートモビリティ活用。社会課題解決策となりえるMaaSとは?」IDEAS FOR GOOD(2019年3月25日)(https://ideasforgood.jp/2019/03/25/ finland-maas/)

[7] 国土交通省「日本版ライドシェア(自家用車活用事業)関係情報」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/ jidosha_fr3_000051.html)

[8] 自動運転LAB.「トヨタのMaaSアプリ『my route』、展開拡大!九州・沖縄含め10県で」(2022年10月7日)(jidounten-lab.com/u_34251)

[9] 九州MaaS公式HP「九州がまるっとつながる九州MaaS」(https://kyushu-maas.jp/)

[10] 国土交通省「交通分野におけるデータ連携の高度化に向けた検討会」報告(https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000269.html)

[11] 国土交通省「第10回交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会」(https://www.mlit.go.jp/policy/ shingikai/jidosha01_sg_000061.html)

[12] 経済産業省「国内初!レベル4での自動運転移動サービスが開始されました」(2023年5月22日)(https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230522004/20230522004.html)

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

吉田 忠良の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融