重層化する通信インフラ・事業構造とビジネスモデルの変化~B to Bが市場の中核を占める

5月24~26日に東京ビッグサイトで開催されたワイヤレスジャパン2017では、当然のことながら5GとIoTがメインで講演や展示が行われていました。5Gでは日本国内はもちろん、世界のモバイル通信先進地域で既に実証トライアルが始まって激しい標準化競争が展開されています。携帯規格団体である3GPPでは、5Gラジオ・インターフェースの策定スケジュールを2019年初めに繰り上げていて、各地の実証トライアルの状況を踏まえて早期の5GNR (New Radio) 策定を合意しています。

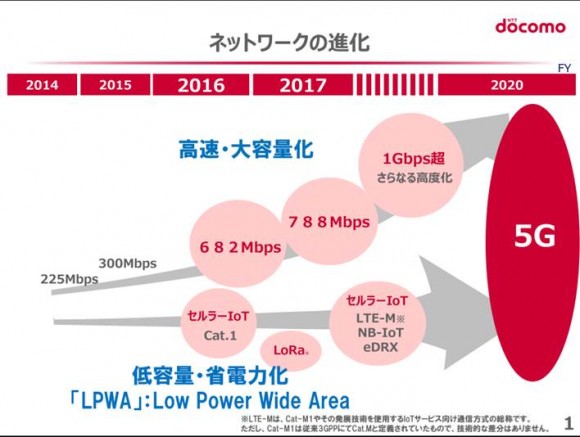

ワイヤレスジャパン2017でも5G実証トライアルが大々的にアピールされていて、特にNTTドコモが大規模な装置を会場に持ち込んで提携先と協同で5Gサービスを展示して、多くの来場者の関心を集めていたのが印象的でした。5Gというとどうしても流れは高速・大容量の映像(4K・8K)伝送・配信サービスが中心となっています。その一方でプレゼンテーション会場ではIoTが主要テーマとなっていて、これまでの技術発展を通じて進んできた高速・大容量の無線ネットワークに対し、IoTに関しては反対に小容量・省電力化を目指すネットワークの取り組みが熱く語られていました。セルラー技術を用いたIoTだけでなく、LoRaやSigfoxといった新しい方式を含めて従来の開発競争とは違うIoT向け無線方式の市場競争が佳境にあることがよく分かりました。

上の図で分かるとおり、5Gを単純に高速・大容量化との理解でいると新しいネットワークの片側だけしか見ていないことになり兼ねません。5Gは将来10Gbps以上の高速化を目指すものから、IoTで求められるLPWAまで包含したネットワークであることを認識しておく必要があります。高速・大容量化路線がもっぱら人を対象とした映像サービスを中心とするものであるのに対し、小容量・省電力化路線ではIoTを中核に展開が図られています。そこではネットワークだけでなく、デバイス(センサー)とプラットフォームの普及・拡大が急速に進められるようになってきました。

見方を変えるとネットワークはもちろんのこと、デバイス(例えばスマホ)もプラットフォーム(例えばグローバルプラットフォーマー)も人中心の従来の高速・大容量化路線から、機械や物などを中核とした小容量・省電力化路線へと重層化しつつあることが見て取れます。加えて、人へのサービス (B to C) には人口数というデバイス普及上の限界があるのに対し、機械や物などにはその制約はなく、加えて展開先に応じて多様なデバイスが求められるので、量・質ともに当分限界に達することはなさそうです。IoTでは1端末・1回線当たりの収入は小さくても市場規模の大きさに期待が持てます。デバイスやその部品であるセンサーは日本が得意とするところであり、無線回線やブロードバンドのコア回線の整備が進んでいる我が国にIoTプラットフォームの強みがあると思います。特にIoTプラットフォームでは、ソラコムやNTTコミュニケーションズなどが具体的なサービスを進めていて、世界的に見ても特色ある展開となっています。

米国でも同じ5月にサンタクララ市でIoT World 2017 が開催されて大規模なカンファレンスがありましたが、日本とは違って全体の論点が利益を出すための価値創出のあり方に集中しており、なかでもIoTで得られるデータに対してのAIの活用に注目が集まっていたのが特徴でした。多用なデバイスを無線アクセスとクラウド上のコアネットワークに接続してagnostic(非依存性)にソリューションに結びつけるB to B領域で取り組みが進む日本とは違って、IoTで得られるデータの流通をベースにしたAI活用に利益創出を見出そうとする米国の姿にはまた興味深いものがあります。私はネットワーク、プラットフォーム、デバイスとも今後はB to B領域のソリューションこそ情報通信 (ICT) 産業の中核となる市場と考えています。人口数を超えるレベルにある携帯端末には量的に当然限界がありますが、IoTデバイスには量的限界はないのでそのための無線ネットワーク、特にプラットフォームに注目が集まるのは当然のことです。

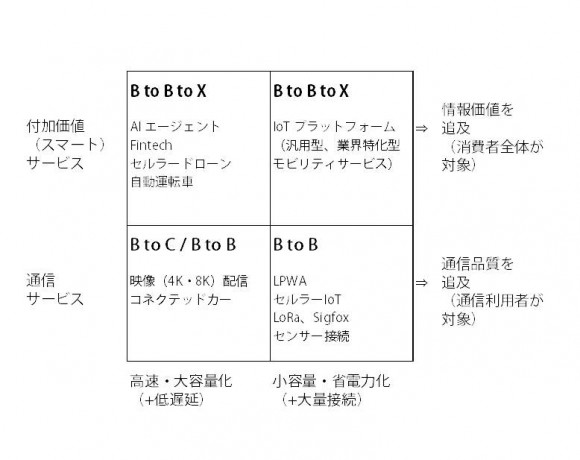

以上のことをモデル化すると上のとおりです。

これで分かるとおり、これからは情報通信 (ICT) 市場の中心は量・質ともB to B型(B to B to Xを含めて)のビジネスモデルとなっていきますので、ネットワーク、プラットフォーム、デバイスの各レベルでの重層化の取り組みが必然となります。このことをサービス提供者の立場からするとサービスビジネス化、ビジネストランスフォーメーションとなり、通信企業やプラットフォーム企業の視点からは人口数、すなわち普及率の限界から脱する絶好の機会ということができます。もちろん、回線当たりのコストを数十分の一、場合によっては百分の一以下にする必要があります。一方で数量が人口数の十倍以上になれば市場規模はさらに大きくなるので期待が持てます。そのためには今から事業拡大のための組織体制作りと人材育成、B to B型のパートナー・提携関係構築が絶対条件となることは言うまでもありません。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

平田 正之の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合