コロナ禍については6月11日、「東京アラート」解除が決定し(本稿執筆6月12日時点)、ひところよりだいぶ落ち着いてきた感があり、今後経済活動が大きく回復していくことを望むばかりです。しかしながら、この毎月お届けしているコラム「世界の街角から」では、弊社研究員が公私問わず海外で見聞した経験などを紹介していますが、この数カ月の海外出張自粛状態もあり、最近のネタ確保が厳しい状況になってきました。今回は、そんな状況を受けて、一応年季の入った古い研究員である筆者から、もう25年前、四半世紀前にもなりますが、当時仕事の一環で訪問した東アフリカ・ケニアのサファリの写真をもとに過去の記憶を思い出しながら「昔の世界の街角から」をお届けしたいと思います。「街角」というよりは、「草原」だったりしますが。

アフリカとの関わり

当時筆者は30歳前後でしたが、日本政府の進める政府開発援助(ODA)のうち、有償資金協力(円借款)の実施機関であった某政府系組織に3年間出向していました。そこでの所属はアフリカ担当課で、アフリカ諸国への円借款供与に関する案件発掘、融資のための審査、現地融資先政府省庁・機関との調整・交渉、事業開始・終了後の案件監理、日本政府関連省庁との調整など、少ない人数で数多くの案件を回していました。3年間の出向期間で7回ほど出張する貴重な機会をいただきました。アフリカは当時でも今でもそうですが、遠方であるため一度の出張で他の担当者の案件対応も含めて複数国を回ることが多かったため、自ずと出張期間も最長1カ月超になることもありました。また、当時アフリカ諸国間を結ぶフライトが少なかったため、複数国を回るために何度も欧州との間を往復したりなど、結構体力的にも大変でしたが、あの頃は若かったので全く苦になりませんでした。そのおかげもあり、通常個人では行けない、行かないようなアフリカの12カ国を訪問する機会を得ることができましたし、開発援助関係で様々な国や産業分野の方々と知り合った貴重な経験は、その後の会社人生に役立っています。

ケニアのサファリ

ケニアにはその当時確か4回ほど行く機会がありました。特にディーゼル火力発電所への融資案件を担当した際は、案件審査で長期にわたり滞在しましたので、週末などは現地の同僚の配慮などもあり、1泊2日で近隣のサファリ滞在などを手配していただいたこともありました。この当時のケニアの首都ナイロビは、隣国ソマリアの内戦の影響でケニア国内にも武器が流入し、市内でも発砲事件などが発生していました。ちょうど近隣のルワンダ内戦後の平和維持のために活動していた日本の自衛隊PKOの方々を見かけたりもするなど、治安は必ずしもそれほど安定していなかったことから、現地の同僚からしてみれば週末は市内にあまりいてもらいたくなかったのかもしれません。

以下、写真とともに当時訪問したケニアのサファリを紹介します。当時はスマホはもちろん、ケータイやデジカメもなかったので、アナログカメラで撮った写真をスキャンしています。ご紹介するのは1994年11月に行った「マサイマラ国立動物保護区」、いわゆる「サファリ」というものです。ケニアでは最も有名どころのサファリで、マサイ族の居住地に隣接しているところです。写真1のような小型のセスナ機に乗ってナイロビから1時間くらいのところにマサイマラ保護区はありました。ちょうどこの数カ月前、日本人観光客の乗った同型機が墜落事故を起こしたことを同行者も私も現地の駐在員から別々に聞いていたことが後でわかったのですが、その話題にはお互いに一切触れませんでした。座席が乗客7名分(操縦席のとなりにも一人乗って後ろに6名)しかなく、低空で飛行し、かつ進行方向とは反対向きの席になってしまったので、緊張感と息苦しさで大変だったことをよく覚えています。上空からは写真2のような雄大な景色。地平線の先まで見え、雲の形から遠くのどのあたりでスコールが降っているのかがはっきりわかります。

【写真1】セスナ機内

【写真2】上空から

写真3は、草原の真ん中にある滑走路に着陸したセスナ機。最初滑走路にシマウマの群れがいて直前で着陸できず、1回旋回して空中で待機したあと、ようやく着陸できましたが、墜落事故の話を聞いていたので肝を冷やしました。この写真は同じ飛行機が入れ違いに帰りの客を乗せて飛び立つところです。

【写真3】マサイマラ到着

【写真4】マサイマラのロッジ

その後迎えのガイドと車に連れられて、予約していたロッジ式ホテルに到着します。見かけではシャビーな感じもしますが、ちゃんと別棟にレストランや土産物屋の建物も完備し、部屋は個室でシャワーやトイレもありました。当時からアフリカのサファリというものは、欧米人旅行者向けに全く別の世界ができあがっていました。当時の仕事であった一般住民の生活改善や経済開発を目的としたODAとは対極にある世界だと感じたものでした。お金を出せばさらに、気球に乗って行うサファリや、料理人帯同でサファリでランチ、みたいなオプションもありました。

サファリへ

前置きが長くなりましたが、サファリの様子を紹介します。サファリでは専用のジープに乗って周遊します。基本的に動物が活動するのは朝なので、サファリも早朝~午前中実施が基本になっています。まずはライオン(写真5)。日本のサファリパークとは違って動物は「三密」状態にありませんので、プロのドライバーが動物の出没するポイントを選んで進みます。写真6はチーター。正面に映りこんでいるような車に乗りながらこちら側からも見ているところです。

【写真5】ライオン

【写真6】チーター

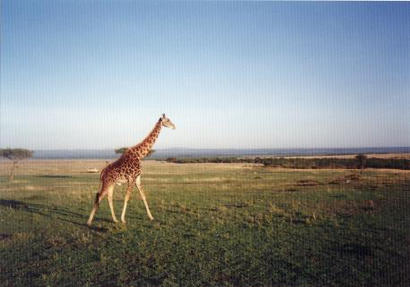

写真7はダチョウです。景色が最高にきれいです。必ずしも常時目の前に動物がいるわけではありませんが、広大なサバンナにぽつんと見える動物をたまに目にするだけでも十分満足できてしまう環境です。当時思ったことを今でも鮮明に記憶していますが、このようなところにいると、本当に人生観自体が変わってしまうものだと思いました。実際アフリカに行ってから人生観が変わったように思います。

【写真7】ダチョウ

しかし、ちょっと油断するとこのようにぬかるみに(写真8)。通常数台のキャラバンで回りますので、お互いに助け合うことになります。また、ちょっと油断すると、目の前をキリンが横切ったりするのがさすがアフリカ。

【写真8】ぬかるみにスタック

写真10はゾウ。写真にはありませんが、滅多に見られないというカバが陸上で休んでいるところも見ることができました。動物が見られなくても、ぼーっと写真11のように絵のような草原の景色を見ているだけで、今でも心が休まります。

【写真10】ゾウ

【写真11】どこまでも続く草原

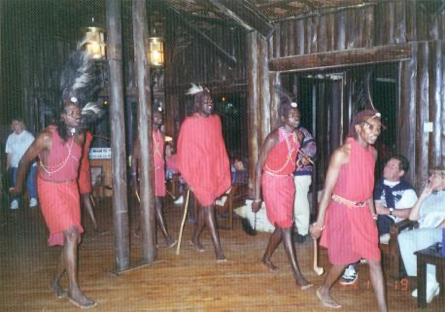

夜はロッジで写真12のようなマサイ族のショーもありました。マサイ族は確か「誇り高き人」という意味で、あえて文明の恩恵を受けないというのが建前だったのですが、当時でも既にかなり商業化はされていました。

【写真12】マサイ族のショー

変節した25年と今後

四半世紀前、アフリカの仕事をしていたときは、第1回の「アフリカ開発会議」(TICAD)を日本政府が開催したというタイミングでした。当時は中国が今のように発展するずっと前で、日本もバブル崩壊直後とはいえ、まだODAの分野でも世界でその影響力を誇示している時代でした。その後の世の中での日本の立ち位置は大きく変わり、ICTの世界にも隔世の感を覚える大きな変化が訪れたわけですが、再びポストコロナでいろいろな変節が進んでいく兆候があります。アフリカも含めて世界がどのように変化していくのか、今後もアフリカの大草原を俯瞰するような高い視点からということを心掛けてICT市場の動きを追いかけていきたいと思います。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

町田 和久の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合