地方創生に利用されるNFTとWeb3.0の仕組み

はじめに

Web3.0というと何を思い浮かべるだろうか。本紙の読者であるならば、次世代のインターネットの取り組み、あるいは自律分散型の世界といったような先端的なイメージを頭に浮かべるかもしれない。もちろん、それはWeb3.0のイメージとして正しいイメージだ。そうした先端的イメージとはやや趣を異にするが、本稿では、Web3.0の技術や仕組みが日本の地域課題の解決に向けて活用されている事例について紹介をしたい。本稿を読むことによって、新たなWeb3.0の活用方法、可能性を感じてもらえるのではないかと考えている。

Web3.0とは

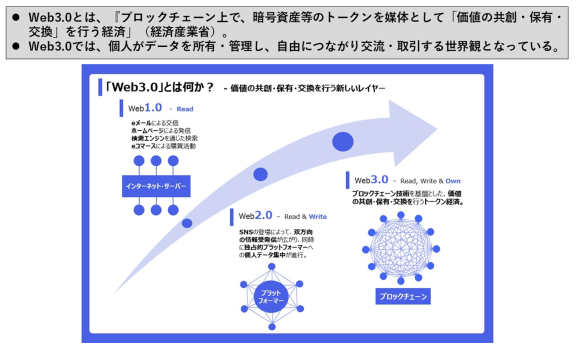

具体的な事例の紹介を行う前にWeb3.0とは何かということから始めたい。Web3.0を捉えるためには、Web3.0以前、つまりWeb1.0、Web2.0とはどのようなものだったのかということを振り返ることが理解への近道になる。

Web1.0の時代

Web1.0全盛の時代は1990年代だと捉えることができる。このWeb1.0の時代での情報のやりとりはどのようなものであっただろうか。この時期はインターネットの本格的な普及が始まる時期で、その主な使い方としては、電子メールやウェブサイトの閲覧、書籍の購入などのeコマースといった比較的シンプルなものであった。このような時代においては、基本的にインターネットの利用者はテキスト情報を検索して、入手、閲覧することが中心であった。

Web2.0の時代

前述のとおりWeb1.0とは、インターネットを介して、主にテキストベースの情報を入手、閲覧するものだった。それではWeb2.0とはどのようなものだろうか。

Web2.0は2000年代にWeb1.0に変わり新たなWebの潮流となるが、その特徴の一つとして、いわゆるプラットフォーマーによるブログやSNSのサービスが普及し、テキストのみならず画像や動画といったコンテンツをインターネットを通じて誰もが容易に発信できるようになったという点が挙げられるだろう。もう一つの特徴としては、このようなサービスを提供するプラットフォーマーに「情報」が集中したことがある。この情報を分析、活用することにより、プラットフォーマーはコンテンツの仲介料収入を超えた大きなアドバンテージを得た。インターネット利用者もプラットフォーマーから無料、または安価に提供されるサービスを通じて恩恵を得ることができたが、個人の情報が一部のプラットフォームに集中してしまうことによってプライバシーの懸念が出たということも事実であろう。このように一部のプラットフォーマーに情報が集中する形態を中央集権的なインターネットと表現することもできるだろう。

Web3.0はどうなる

それではWeb3.0はどのように表現されるだろうか。経済産業省が公開する資料では「ブロックチェーン技術を基盤とした、価値の共創・保有・交換を行うトークン経済」という言葉で表現されているが、筆者はその説明の下にある図が最も重要だと考えている。この図では、特定のプレイヤーが中央にいてインターネット利用者がつながる形ではなく、利用者自体がつながりを持つ形となっている。このように、前項で説明した「中央集権的」なWeb2.0に対して、Web3.0では中央となるものがなく、インターネット利用者同士でつながりを持ち情報のやりとりをする「分散型」のインターネット利用が進むと考えられている(図1)。

【図1】Web1.0からWeb3.0までの変遷と定義

(出典:経済産業省「Web3.0とは」をもとに作成https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/Web3/index.html)

Web3.0を支える技術、仕組み

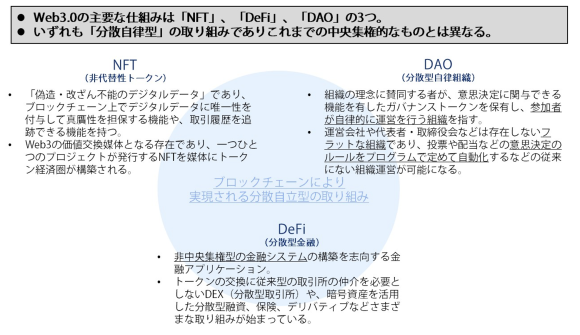

それでは、この分散型のインターネットを支える仕組みにはどのようなものがあるのか。筆者が考える主なものは「NFT」、「DAO」、「DeFi」の3つだ(図2)。

【図2】Web3.0の主要な取り組み

(出典:事業構想オンライン「Web3は日本社会を変えるか 論点と施策動向を整理」より、

NFT、DAO、DeFiの説明文を引用のうえ筆者作成、下線は筆者による https://www.projectdesign.jp/articles/4523aed5-06ec-439f-89a3-1722ba1a142f)

これらの3つにはいずれも、ブロックチェーン技術が活用されており、Web3.0を支える基盤はブロックチェーンであるといえる。

今回特に注目したいものは「NFT」と「DAO」だ。それぞれの内容について以下で簡単に説明する。

NFT(非代替性トークン)とは

NFTはごくシンプルに説明すれば、デジタルコンテンツであってもオリジナルであるということを証明できるというものだ。例えばインターネットを流通する画像データは容易に複製することが可能だ。デジタルなので、複製しても基本的には劣化することがないといえる。そのため、これまでは、どれがオリジナルで、どれが複製かということを判別することができなかった。NFTはブロックチェーンの技術を活用して、デジタルデータであっても、オリジナルかコピーかということを判別できるというものだ。本稿の読者であればこのようなことは認証機関などを通じてできるのではないか、と考えるかもしれない。NFTがそれらと決定的に異なるのは、特定の(中央集権的な)認証局を必要としないという点だ。これは、参加者が取引のデータを分散して保有し処理する分散型のデータベースと表現することができるブロックチェーンの特性を活用しているためだ。

DAO(自律分散型組織)とは

次にDAOについて簡単に説明をしたい。DAOとは「Decentralized Autonomous Organization」の頭文字を取ったもので、「ダオ」と呼ばれる。

DAOは株式会社に代表されるようなこれまでのトップダウン型の組織形態とは異なり、組織の代表者が存在せず、インターネットを介して誰でも自由に参加が可能で、平等な立場で運営される。これだけではボランティア活動のように受け取られてしまうし、そもそも意思決定はどうやって行うのか、という疑問が生じるだろう。DAOでは意思決定のために、DAOに参加する全員の投票が行われる点に特徴がある。また、組織に参加し、メンバーとして活動するインセンティブとしてNFTが活用される。

地方創生に活用されるNFTやDAO

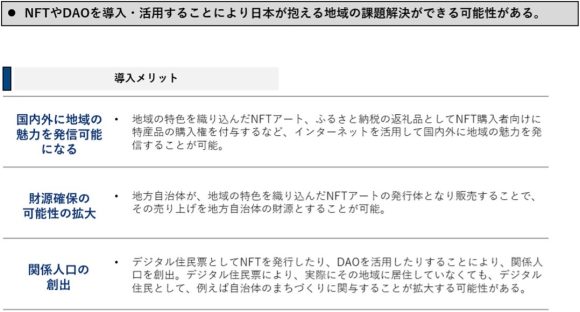

日本には魅力的な地域があるにもかかわらず、必ずしもそのような地域が活性化しているとは限らず、地域や自治体は人口減少やそれを背景とした財源減少などの課題を抱えている。現在、NFTやDAOを使った、そのような地域の活性化の達成や人口減少の課題解決への取り組みが進んでおり、論点と施策動向を以下の図にまとめた(図3)。

ここでは導入するメリットを3つあげている。具体的な活用例としては、地域の特色を織り込んだNFTアートをふるさと納税の返礼品として販売することや、NFT購入者に地域の特産品の購入券を付与し、国内外に地域の魅力を発信することなどがある。また、このようにNFTアートをふるさと納税などを入り口にして販売することによって、地方自治体が財源を確保できる可能性もある。

また、筆者が特に注目したいことは、関係人口確保を目的としたDAOの活用だ。「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様なかたちで関わる人々を指す言葉である。人口減少・高齢化により、地域によっては人手不足という課題に直面しているが、今後は、こうした地域に居住はしていないが、関心を持ち関与したいと思う人々が地域を支えていく可能性がある。インターネットやDAOの活用により、住民だけでなく、地域外からも地域を盛り上げていく取り組みに参加できる可能性が拡大するということだ。

ふるさと納税の事例

NFTがふるさと納税の返礼品として販売された事例としては、鳥取県鳥取市の例がある。市は222種類のパーツ、背景、キャラを組み合わせた1点もののNFTを寄付額3万円で販売した。単にアートの販売にとどまらず、鳥取市内の観光地に設置してあるQRコードを読み取るとNFTアートの絵柄が変化する仕組みとなっており、NFT購入者が鳥取市に来訪するようなインセンティブを持たせているということがわかる。デジタル住民票の事例

ふるさと納税品の返礼品以外にもNFTを活用する事例は存在する。山口県美祢市は、NFTによるデジタル住民票を導入している。同市のデジタル住民票NFTを保有することで、NFTの購入者はデジタル住民として以下の4つの特典を受け取ることができる。

- 秋芳洞(大人1,300円)が入場無料

- 美祢市養鱒場釣り堀で釣竿料金無料、鱒2匹のプレゼント

- 美祢市化石館の利用料無料

- 美祢市温水プールが使用料無料

また、NFTを地方自治体で活用した事例として有名な、新潟県長岡市(旧山古志村)は、2022年12月に「Nishikigoi NFT」を販売した。これは、NFTアートとしてだけではなく、デジタル住民票としての証明書も兼ねており、購入することによって、誰でもデジタル山古志の村民になることが可能というものだ。報道などによれば「Nishikigoi NFT」購入数は1,500枚以上であり、山古志地域に居住している約800人のリアル村民数をデジタル村民数が超えているという。このNFTの購入者は同地域の課題解決に向けてそれぞれの知恵やアイデアを出し合う活動を推進中であり、ふるさと納税の返礼品よりもさらに地域に寄与するような動きを取ることもできる。

関係人口の創出の事例

最後に関係人口創出を目指す動きを紹介する。日本初で、複数の自治体が参加し地域住民やデジタル村民が一緒に地方創生を行う「美しい村DAO」という取り組みが存在する。

これは、内閣府地方創生推進事務局 広域連携SDGsモデル事業であり、現時点では「鳥取県智頭町」および「静岡県松崎町」が美しい村連合として参加しており、株式会社ガイアックスが同取り組みに関するシステム開発やコミュニティの支援を進めている。

この取り組みも、地方自治体(この事例では、鳥取県智頭町、静岡県松崎町)が発行するNFTを購入し、デジタル住民票を獲得するというところまでは前述の例と仕組みは同じである。美しい村DAOでは、さらに一歩進んで、デジタル住民票を持つ個人が地域の自然やお祭り、食などを活用するサービスを企画し、NFTとして販売することができる。もちろん、企画した内容はデジタル住民票を持ち、DAOに参加するメンバーによってインターネットなどを通じて議論され、最終的には投票を行うことで販売するかどうかが決定される。そして、地域資源を活用したNFTが販売されると自治体に収入が入るのみならず、メンバーにも貢献度に応じて収入の一部が分配される形になっている。

このような取り組みがうまく回り始めると、自治体にとって収入を確保する手段が広がるのみならず、前述の関係人口を創出することで地域に関心を持つ人や地域づくりに関わる人を増やすことができ、地域の課題を解決できる可能性が広がる。

筆者が調査した限りにおいては、NFTやDAOを活用して関係人口を創出し、地域の課題解決につなげた事例はまだそれほど多くないと認識している。しかし、インターネットを活用することにより地理的な制限がほぼなくなり多様な才能を持った人材が国内のみならず世界から集まる可能性があること、また無償のボランティアではなく地域に貢献するインセンティブが準備されているという点において、このような取り組みが日本全国に拡大していくのではないか、と筆者は考えている。

最後に

筆者は本稿を作成する前は、Web3.0、NFT、DAOといった言葉は先進的な技術を活用したものであり「どこか遠い国の話」というイメージを有していた。しかし、今回紹介したように日本の課題である地域の活性化にこれらの技術や仕組みが利用できる可能性をみて、非常に身近な話題として捉えられるようになったし、特にDAOの取り組みは地域の課題解決に寄与するだけではなく、これからの働き方をも大きく変える可能性があるのでないかと考えるようになった。

今回はWeb3.0、NFT、DAOが日本の地域活性化に与えるプラスの面について触れてきた。当たり前のことであるが、Web3.0、NFT、DAOを日本の地域活性化に活用する上で課題がないわけではない。よく言われているのが制度の整備だ。NFTやDAOは新たな技術や仕組みであり、これから経済や社会により深く浸透していくには、人々が安心して使えるような制度、あるいは状況を作っていくことが必要不可欠だ。日本国内に目を向けてみると、日本政府や省庁、自民党などがWeb3.0の利活用に向けて乗り出している。

今回、本稿を執筆するに当たり、複数の有識者から話を聞くことができた。そうした中で筆者が感じたことは、これらの取り組みを提供する側、また活用する側の双方で理解者を増やしていくことが重要だということだ。なぜならば、Web3.0やNFT、DAOの技術や仕組み、またその基盤の技術であるブロックチェーンを正しく理解するには相当の時間を要すると筆者は感じるからだ。その結果、日本の地域課題解決に向けた可能性を広げてくれるものが「どこか遠い国の話」となってしまっては、大きな機会損失になってしまうのではないか。

無論のことであるが、今回紹介した取り組みは日本の地域課題解決に向けた一つの手段であり、すべてを解決するものではないが「どこか遠い国の話」にしないようにしていくことが重要であろう。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

三本松 憲生の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合