メタバースの概要と普及に向けた要因

はじめに

新型コロナウイルスの影響により、企業でリモートワークやウェブ会議が一般的になり、DX化が進む中、我々の社会では急速にデジタル化が進展している。

このようなデジタル化の流れの中で注目されているキーワードの一つに「メタバース」がある。これは、3次元の仮想空間を作り、その空間上でコミュニケーションなどを実現するものだ。近年では、米Facebookや米Microsoftといった巨大IT企業のみならず、国内外の多様な企業がこの「メタバース」の導入に積極的に動いている。

筆者が「メタバース」に注目する理由は、上述したFacebookやMicrosoftがこの分野に乗り出すからという理由のみならず、技術の発展によりリアルな世界とデジタルの世界が融合し、多様な分野へ影響を与えると考えるからだ。

本稿では、メタバースに関する概要、現在想定されている利用目的、この市場に参入を表明する企業を概説する。

メタバースとは?

具体的な議論を行う前に「メタバース」とは一体どのようなものを指すのか定義しておく。筆者がメタバースに関する議論を掲載する文献やウェブサイトを調査した限りにおいては、現時点で一義的な定義はないが、例えば2021年7月に経済産業省が公開した「仮想空間の今後の可能性と諸課題に関する調査分析事業」(以下、「報告書」)においては、「多人数が参加可能で、参加者がアバターを操作して自由に行動でき、他の参加者と交流できるインターネット上に構築される仮想の三次元空間」と定義されている。

この定義を見ると、本誌の読者であれば米リンデンラボが提供する「セカンドライフ」を思い出すのではないだろうか。上述した定義によれば「セカンドライフ」も「メタバース」の一つであるといえる。そういった意味では「メタバース」が実現しようとするものは全く新しいものではなく、以前からある概念であるといえる。それではなぜ、最近になり「メタバース」が注目されるようになったのか。

再注目のきっかけは米大手IT企業の動き

メタバースの概念が再度注目されるようになった理由については、複数あると考えられるが、筆者はFacebookの動向が大きな影響を与えたと考えている。

Facebookは2017年の4月にFacebook開発者カンファレンスF8において、同社の今後10年間の注力分野(10 Year Roadmap)を公表している。同カンファレンスでは10年後に注力する分野として、コネクティビティ、AIそして、VR/ARの3分野が取り上げられている。3番目のVR/ARの分野ではVRヘッドマウントディスプレイ等を開発するOculus VRを2014年3月に買収するなど、Facebookは以前からVRを活用したコミュニケーションのプラットフォームを構築する狙いを持って動いてきていた。これに加えて、2021年7月にはCEOのマーク・ザッカーバーグ氏が、自社をソーシャルメディア企業からメタバース企業に転換することを公表し、大きくメディアに取り上げられた。無論、後述するようにこの発言の前から、メタバースに取り組む企業は複数存在していたので、Facebookが初めてということではないが、巨大なユーザーベースを抱えるFacebookが仮想空間上に新たなプラットフォームを構築するということが話題となり、メタバースという言葉の認知度が大きく上がったと考えられる。また、Microsoftも時期を同じくして「法人向けメタバース」について、決算発表で説明を行ったことで、さらにメタバースが大きな注目を集めることになった。

メタバースでは何ができるのか?

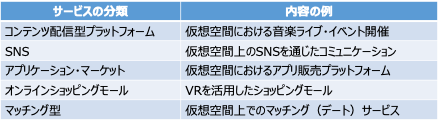

それでは具体的にメタバースでは、どのようなサービスの提供が想定されているのか。前述の経済産業省が公開した報告書では5つのサービス(報告書ではプラットフォームビジネスと表記)が提供される可能性が高いと記載されている。その5つとは表1のとおりである。

【表1】メタバースのサービス分類

(出典:経済産業省「仮想空間の今後の可能性と諸課題に関する調査分析事業」より作成)

メタバースというと、アバターを通じたゲーム、またはコミュニケーションのみがサービスの中心になるのではないかということが想像されるが、アプリケーション・マーケットやオンラインショッピングモール、マッチングサービスなど、仮想空間の利用の幅は大きく広がってきていることが理解できる。

表1の5つを見ると、比較的、消費者向けやエンターテインメントといったカテゴリに分類されるものが多いとの印象を受けるが、メタバースの利用は他にも想定されている。

Facebook、Microsoftはともに、メタバース上にオフィスや会議室を設置し、アバターを通じてミーティングを行うようなコンセプトを打ち出している。また、株主総会といった法人向けのイベントにメタバースを提供するような企業も出現している。

現時点では、現実世界で行われていることを仮想空間(メタバース)で実現する試みがメインに行われていると筆者は把握している。今後、メタバースが人々に受け入れられれば、現実世界の多様なサービスや機能が仮想空間に取り込まれていくことが考えられる。

どのような企業が「メタバース」のサービスを提供しているのか?

本節では、メタバースのサービスを提供する著名な企業について、簡単に紹介したい。今回紹介する事例は、あくまで一例に過ぎないことに注意されたい。というのも、メタバースのサービスは様々なサービスから構成されており、それらのサービスはシンプルに考えるだけでも端末、インフラストラクチャ、配信プラットフォームといったように様々なレイヤーに分類することもでき、それぞれのレイヤーに多様な企業が存在するからである。

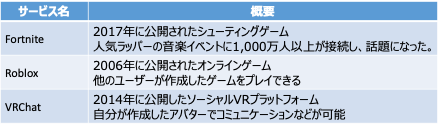

表2に紹介するのは筆者の知る範囲内で著名なメタバースのサービスである。もし、よりメタバースのサービスを広い観点から知りたい場合は、検索サイトからメタバースのカオスマップを検索することを推奨する。無論のこと、メタバース市場に確定的なものはないため、メタバース市場を構成するレイヤーや、そのレイヤーに属する企業がカオスマップの作成者によって異なることが予想されるが、より幅広い面からこの市場を捉える参考になると考えられる。

【表2】代表的なメタバースのサービス

(出典:各種資料より情総研作成)

メタバースが成功するための要因は?

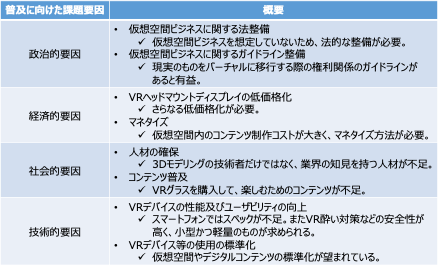

メタバースが成功するためには、どのようなことが必要であろうか。上記で引用した経済産業省の報告書においては、「政治的要因」「経済的要因」「社会的要因」「技術的要因」の4つにカテゴリ分けをして、メタバース普及に向けた課題を整理している(表3)。

【表3】メタバース普及に向けた課題要因のまとめ

(出典:経済産業省「仮想空間の今後の可能性と諸課題に関する調査分析事業」より作成)

筆者はこの分類や内容に賛成だ。特に社会的要因において挙げられた人材の確保は、技術者の確保のみならず、どのようにメタバースを普及させていくのかという点で重要であり、サービスや関連する法制度に明るい人材が多数必要となるだろう。

また、自明のことであろうが、あえて追加するとすれば、技術的要因のところに通信ネットワークを加えたいと考える。筆者は技術者ではないため、メタバースの利用が拡大することにより、どの程度現在のネットワークに負荷がかかるのかということを具体的な数値で示すことは容易ではないが、現在実現されているサービスを鑑みると、トラフィック量は相当量拡大するのではないだろうか。また、アバターによるコミュニケーションをより円滑にするためには、より低レイテンシのネットワークが求められると考えられる。

まとめ

今回はメタバースの概要を紹介するとともに、メタバースで提供されるサービス、代表的な企業、メタバースが成功するための要因について概説を行ってきた。

特に筆者が注目したいのはメタバースの普及の過程だ。携帯電話やスマートフォンの普及過程でも明らかなように端末の価格低下が普及に大きく寄与したように、メタバースを実現するサービスにおいても、VR/ARグラスの価格低下が一つの鍵になるだろう。しかし、普及にはそれ以外の要因も大きく関与すると考えられる。メタバースにおけるサービスのベースがコミュニケーションであると考えるならば、メタバースに参加する人数が拡大すればするほどメタバースから得られる便益は大きくなり、さらに参加者が増えるだろう。そのときに何が必要であろうか。筆者は、同じくメタバースに関心を持っている社内の研究員と議論する中で2つのヒントをもらった。その一つでは、メタバースの中では距離や居住する場所に関係なく、コミュニケーションができるので、多様なコミュニティが形成されるのではないかということであった。無論、これまでも、SNSなどを通じて多様なコミュニティは国を問わず形成されてきたが、アバターを通じてより臨場感のあるコミュニケーションやコミュニティを形成することができれば、国や市区町村という現実の区切りを超えて、仮想空間上に大きな流れができるかもしれない。

もう一つのヒントは、身体的にハンディキャップがある人の活躍する場所ができるかもしれない、ということだ。もしかすると、様々な差別からも自由になる場所になるのかもしれない。

メタバースの普及過程や、その普及が我々の社会や経済に本質的に与える影響については、さらなる議論が必要だろう。メタバースの世界もユーザーベースを既に獲得している企業が優位に進める可能性があるため、今後も主要なプレイヤーがどのような世界観をもってメタバースを構築しようとしているかに注視が必要だ。一方で、利用者側にとって利便性の高いメタバースは何かという議論も合わせて必要だろう。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

三本松 憲生の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合