農業ICTによる経営改善効果~稲作栽培の現地観察研究から見えてきたこと

農業分野におけるICTは一部の先進的な生産者で利用が始まっており、普及に向けた施策が各所で検討されている。農業経営者によれば「農業ICTは必需品ではないから、農業機械や資材に比べて投資の優先度は下がる」という。普及のためには、生産者にとって農業経営に不可欠で、かつ投資効果が得られることが重要になると考えられる。そのためは農業ICTの効果や課題を明らかにしていくことが有効だ。

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構の革新的技術体系・次世代の技術体系を生み出す研究開発事業として、水田センサー、自動給水栓および広域無線通信網の低価格化と社会実装に向けた研究開発がおこなわれている。当社は農研機構を代表機関としたプロジェクト(注1)に参加して、経営面積15ha以上の大規模稲作経営をおこなう秋田県内の生産者における水管理作業の省力化効果を検証している。本稿では、この研究を推進するなかで見えてきた農業ICTの経営効果や課題について考察する(図1)。

<研究参画機関> (代表)農研機構農業技術革新工学研究センター 秋田県農業試験場、株式会社イーラボ・エクスペリエンス、株式会社NTTドコモ、株式会社クボタ、株式会社情報通信総合研究所、農事組合法人白華の郷、株式会社RICEBALL 普及担当機関:秋田県農林水産部水田総合利用課 |

(出典:農研機構 https://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/h27kakushin/files/keiei_subject1_04.pdf)

稲作の経営規模拡大と新しい農業への転換必要性

稲作は、農業のなかでも機械化が進んでおり、これらの農業機械への投資が多額である点が特徴だ。そのため、稲作生産者は経営の安定化や収益向上に向けて、法人化、経営規模の拡大、業務用米・酒米や野菜等を適切に組み合わせた複合栽培、販売ルートの開拓、飲食店の経営といった事業の多角化等に取り組んでいる。

地域でヒアリングをおこなうと、これまで米生産を担ってきた生産者の高齢化が進み、後継者がいない生産者が保有する水田は借地や作業委託という形で地域の特定の生産者に集積され、経営規模が拡大する傾向にあるという。

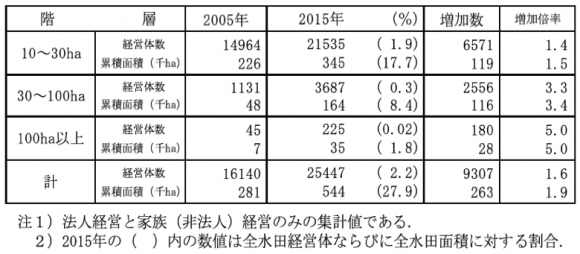

それを裏付けるデータがある。水田経営をおこなう経営体数は2015年には114万5,000と2005年の174万4,000から約60万減少しているが、10~30ha、30~100ha、100ha以上の階層が1.4倍、3.3倍、5.0倍といずれも増加している。国も農地の集積・集約に向けた政策を推進しているから、大規模化の動きは当面の間変わらないだろう(表1)。

【表1】水田を耕作する大規模経営体の数と面積の動向(2005~2015年)

(出典:八木宏典「変貌するわが国の水田農業と増加する大規模経営―わが国水田農業をめぐる諸問題(2)―」

日本農業研究所研究報告「農業研究」第29号(2016年)https://www.nohken.or.jp/29-3yagi065-094.pdf)

水管理作業とは何か

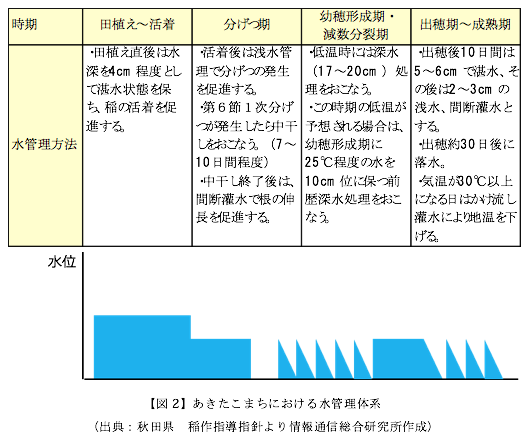

稲作では、田植えから収穫前まで、稲の成長に合わせた適正な水温や水位があり、生産者は毎日すべての水田を見回り、生育状況を見極めながら水管理をおこなっている(図2)。

生産者は通常、作業の集中を避けるため複数の品種を作付けしており、これらは品種ごとに水管理体系が異なる。また、水田ごとに土壌や排水など性質も異なっている。生産者はこれらをすべて頭のなかに記憶して、それを前提に栽培をおこなっている。毎日の水回りで得た情報から作業の実施や時期を判断して作業計画を立てるため、水管理作業は栽培管理上重要である。高いスキルと経験が求められるから経営層が関わることが多く、栽培工程全体の2~3割の時間がかかるため、経営層への負担は大きい。

このような状況下で経営規模拡大を図るには人材の確保が欠かせないが、農業人口が減少しているなかではそれは簡単なことではない。そこで、従来の人手に頼ったやり方からの転換が必要になる。

ICTは水管理作業をどのように変えるのか?

水管理作業の時間軽減を目的としたICTツールが水田センサーと自動給水栓であり、これらは商用化されている。水田センサーは、水田に設置して水位や水温を計測する端末で、その情報を遠隔から確認できる機能を基本とする。自動給水栓は給水バルブを遠隔から開閉することができる装置だ。両者とも次世代の稲作を支える新しい技術として注目され研究が進められている。これらを活用すれば、水田センサーから収集した水位・水温の情報をもとにバルブを自動的に開閉して給水制御までを一気通貫にできるようになるため、生産者からの作業の時間短縮への期待が大きい。

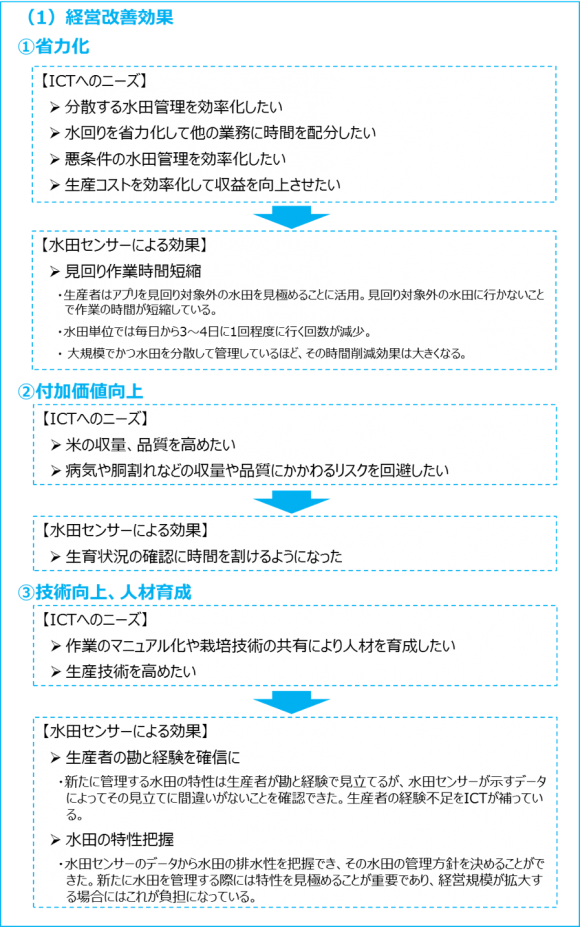

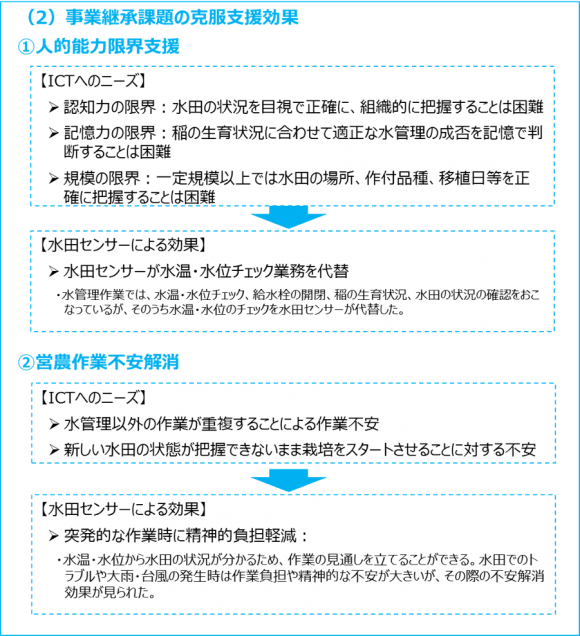

農業には天候などの影響を受ける不確実要素が大きいこと、地域との関係性が強いことなどの商工業とは異なる特徴があるため、当社ではこれを考慮して経営分析をおこなっている。昨年度はヒアリングや現地での水管理作業への同行により稲作経営の戦略や水管理作業の実態・課題を把握してICTニーズを分析した。それを踏まえ、今年度は水田センサーを活用した水管理作業が経営に与える影響を分析した。今年度は試行錯誤しながらの実施であったが、図3のような効果が得られている。

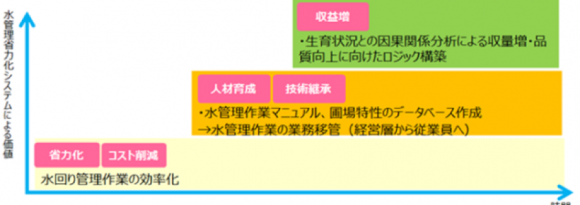

水田センサーや自動給水栓の利用による効果は、データ蓄積と相まって、段階を踏んで高まる可能性が確認できた。水管理作業の効率化により、経営層が空いた時間をコスト削減や付加価値創造に充てることができるからだ。その効果の現れ方は具体的には、以下のようなステップになると考えられる(図4)。

- 水管理作業の時間短縮(コスト削減)

- 蓄積されたデータから、水管理作業マニュアルや水田特性のデータベースを作成し、人材の育成や技術継承に活用

- 蓄積されたデータと生育状況との因果関係の解明により収益増・品質向上に向けたロジックを構築し、それを栽培に適用(収益向上)

課題

実証研究のなかでは、以下のように効果が得られない事象も見られた。

- 見回り時間短縮のために、排水のトラブルが発生しやすい水田に水田センサーを設置したが、原因の特定や対処のために水田に行くことになり、時間短縮効果は得られなかった

- 見回り対象外の水田であっても、従来の習慣から見回ってしまい時間短縮効果は得られなかった。

これらのことは、導入前に設置ツールの最適な配置を決めたり、ICT活用に合わせた業務プロセスを構築したりすることで、導入効果が高まる可能性を示している。例えば、効率的な見回りルートを作成すれば見回り対象外の水田には行かなくなる、といったことが考えられる。それには、現状の課題を把握すること、ICTの導入目的を明らかにすること、生産者(特に経営者)がコスト削減を組織内で徹底させること等が前提になる。

普及に向けて

今回は大規模稲作生産者におけるICTの導入効果を見てきた。一定の作業時間削減効果や経営改善に向けた効果があることが分かったほか、今後長期にわたってデータを蓄積していくことで、コスト低減から収益向上などの付加価値へと効果が波及していく可能性が確認できた。

提供者が機械類を提供して終わりという売り切りのビジネスモデルを展開していたのでは、生産者は長期的に効果を得ることができない。提供サービスの価値半減にもつながるため、継続性のあるメンテナンスや顧客のニーズを考慮したサービスやソリューションの提供など、生産者との関係性を長期的に構築できるビジネスモデルを展開することが望ましいと考えられる。

また、農業の研究機関や農業でもともと事業を展開してきた企業には、長年の研究成果や実績の蓄積がある。これらと連携すれば、生産者にとってより有益なサービスへの広がりが期待できる。

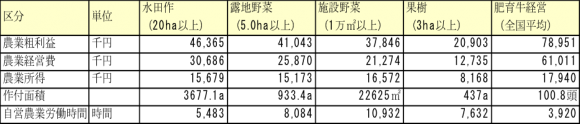

本稿で取り上げた事例が、稲作以外に役立つかというと、そうとは言い切れない。表2は一例であるが、農業と一口にいっても業種・業態は様々で経営状況も異なるため、それぞれ個別に検証していく必要があるだろう。

このレポートがICT活用が農業経営にもたらす影響やその普及に向けた施策を検討するきっかけになれば幸いである。そのため当社では今後も本研究開発に関する成果を公表していく予定だ。みなさまからも忌憚ないご意見をいただきたい。

【表2】大規模階層1経営体あたりの農業経営収支(営農類型別)

(出典:農林水産省「営農類型別経営統計(個別経営)」(平成28年)

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/einou_kobetu/index.html)

(注1)本研究は、農研機構生研支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロジェクト)」の支援を受けて行った。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

井上 恵美(退職)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合