デマンド交通が大都市の「地域の足」となる 可能性を検討する

利用者の予約(需要)に応じて運行を行う乗合の輸送サービスを指す「デマンド交通[1]」が、地方都市における交通弱者の移動手段確保に貢献している例が広く知られるようになってきた。例えば、株式会社アイシンが2019年に開始した「チョイソコ」は、全国69の自治体で展開(2023年11月時点)されており、各地で高い評価を得ている。

交通弱者への移動手段の提供や移動促進、公共交通不便地域の解消などが大都市でも課題となっている中、デマンド交通は大都市でも交通弱者の移動手段たり得るかという問いが本稿の起点だ。本稿では、答えを探す手がかりとして東京23区におけるデマンド型交通の運行状況や導入に向けた検討状況を確認することとした。

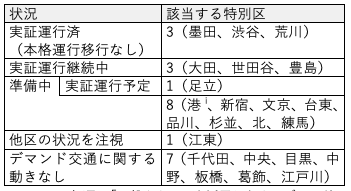

大都市でも期待されるデマンド交通結果を表1に示す。

【表1】東京23区におけるデマンド交通の導入・検討状況

i 2018年頃に「一般タクシーを活用したオンデマンド型相乗りタクシーのモニター実験」を行った。そのため、「実証運行済」への整理を検討したが、現時点ではその実験結果は確認できなかった。加えて、港区は「AIオンデマンド交通については、今後、実証実験の結果や新技術・新モビリティの動向に注視し、区が抱える交通課題への対応性を評価した上で、地域公共交通としての導入の可能性や効果について検証してまいります」としているため、準備中に整理することとした。(出典:著者調べ、2024年4月8日時点)

2024年3月26日から最大3年間の期間で地域交通バス「さんまバス」の実証運行を行っている目黒区や、過去にコミュニティ交通の実証(試験)運行を行った江戸川区など7区については、調査時点でデマンド型交通に関する取り組みや検討の状況を確認できなかったことから「デマンド交通に関する動きなし」[2]として整理した。

人口密度の高い地域では停留所数が多く経路が複雑になり、デマンド交通に対する利用者の要求も多くなるためデマンド交通は適さないとする先行研究[3]がある。仮にその通りだとすると、市区町村別人口密度の高さで上位を占める東京23区はデマンド交通が適さない地域となるが、実際の状況は3区がデマンド交通の実証運行を継続、足立区が2024年6月から実証実験を開始する予定としており、大都市においても地域交通の課題解決手段の一つとしてデマンド交通が俎上に載せられている状況が覗える。

本稿では、(1)実証運行を終えた後、直ちに本格運行に移行していない3区におけるデマンド交通の取り扱い、(2)実証運行継続中の3区および足立区の取り組みに注目する。

なお、港、新宿、文京など、実証運行予定は発表されてはいないが、デマンド交通の実証運行に向けて準備中の区が8区ある。この8区については、準備状況に濃淡はあるものの、議会や地域公共交通会議において議論が続けられており、各区での議論の推移に注目しながら、一定の結論が出された後に機会を見て取り上げることとしたい。

実証運行済の3区の状況

~本格運行はまだ

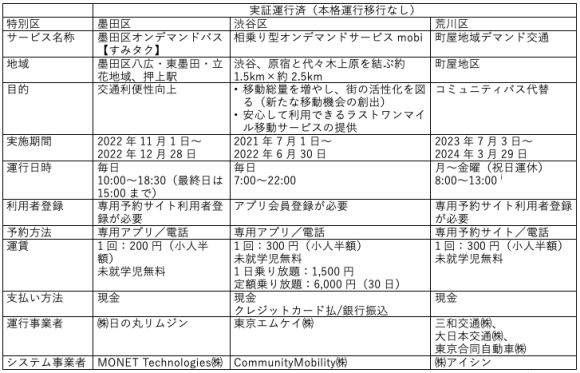

実証運行済の3区で行われた実証運行の具体的内容を表2に示す。2024年4月8日時点でいずれの区でも本格運行には至っていないが、墨田区や荒川区では継続的に検討が進められている。

<墨田区>

墨田区における実証運行では、日の丸リムジン社が運行事業者となり2台のトヨタ ハイエース(10人定員)を用いて運行を担った。利用者はMONETのアプリもしくは電話で、日時と利用人数、墨田区八広・東墨田・立花地域に20カ所ある乗降スポット[4]を指定のうえ予約すれば利用できる。運賃は乗車時に現金で乗務員に支払う。

墨田区が公開した実施結果によれば、期間中(約2カ月)の利用登録者数は71名、利用人数は延べ157名で、内訳は大人(中学生以上)が126名、未就学児が31名となっており、子ども(小学生)と乳児の利用はなかった。単独または未就学児連れの大人に利用されていることが窺える。予約はアプリ経由が9割を占め、利用目的では買い物、仕事、通院での利用が7割以上を占めた。運賃設定は利用者の約8割がちょうどよいと回答し、約8割が輸送サービスに対して満足感(満足とやや満足の合計)を示した。

墨田区では2024年度に、2025年度から2034年度までの10年間を計画期間とする「(仮称)墨田区地域公共交通計画」の策定を予定している。この計画内容について、墨田区は「より効果的な地域公共交通の実現に向けて、デマンド型交通も含めた交通に関する新技術の活用を取り上げたい(下線は筆者、以下同じ)」、「デマンド型交通の導入に当たりましては、地域と良好なコミュニケーションを取っていくことが重要(中略)、公共交通の抱える課題や公費負担の現状などについて共通認識を持ちながら進めていきたい」[5]としており、同計画でデマンド交通がどう扱われるか引き続き注目したい。

<渋谷区>

渋谷区における実証運行では、東京エムケイ社が運行事業者となり2~4台のトヨタ アルファードを用いて運行を担った。利用者はmobiのアプリもしくは電話で、日時と利用人数、エリア内に約160ヶ所ある乗降地点を指定のうえ予約すれば利用できる。運賃はプランが複数あり、現金以外の手段での支払いにも対応した。

実証期間が緊急事態宣言・まん延防止等重点措置期間に一部重なりはしたが、月間利用人数は2,500~3,600人の規模で徐々に増加傾向を見せた。利用者のうち9割超が30日間の定額乗り放題(6,000円)のプランを選択した点は特徴の一つだ。また、利用に際して年齢を記入した利用者に限られるが、20~50歳代が利用の大半を占め、シニア世代の利用者は限定的だった。システム事業者のCommunityMobility社は、コロナのため、シニア世代への対面による利用方法の説明が難しかったとしている。なお、相乗りオンデマンドサービスであるが故に生じる運行に関する不満(配車時間/乗合マッチング等)はあったものの、利用者は総じて高い満足度を示した。

こうした実証結果を受け、渋谷区地域公共交通会議で本格運行に移行する議論が行われた。結論は、CommunityMobility社が議案を取り下げ、審議未了のまま廃案となった。取り下げをめぐる議論の中で、渋谷区は、「誰もが快適に移動ができる空間や手段の強化を考え、地域公共交通の適正化を検討しなくてはならないと考えています。(中略)オンデマンド交通は一つの手法であると考えております。しかしながら、地域公共交通会議で合意形成が図られないと進められないことは認識しております」との立場を示した。また、同会議の会長は「本事業には、多くのステークホルダーとの合意形成が重要となります。競合する路線や限られたエリアに新規事業を導入するとなると協議が前提であるということが明らかになりました。一方で、新しい需要の掘り起こしや新しいサービスについて、地域の交通サービスという点では必要です。新しい技術を入れて展開していくことは渋谷区でも幅広く提案を受けていくということであったので、今後の展開に注視していきたい」と総括した。渋谷区の実証運行が本格運行に至らなかった議論の詳細は本稿では扱わないが[6]、その論点は他区とも類似しており、デマンド交通導入に際しての関係者の合意形成の重要性を示した例といえる。

<荒川区>

荒川区におけるデマンド交通の実証実験は、「交通の代替手段を持たない高齢者等の交通弱者を対象とした福祉的な交通手段」としてのデマンド交通の可能性検証を目的として、町屋地区にてタクシー事業者である三和交通、大日本交通、東京合同自動車の3社が3カ月ずつ、タクシー車両(5名乗り)1台を運行する形で行われた。本格運行への移行の基準とする乗客数の想定は「1日当たりの乗客数の平均が20人以上」とした[7]。

現在、実証実験が終了したばかりであり、全期間を通じた総括はこれから行われると想定するが、2023年12月末時点(運行日数123日)での実証運行の実績として、登録者数が131名、予約件数が91件、利用者数は102名で、1日当たりの利用者数が0.83人であった[8]。

幅広い年代の人々が登録をしたが、実際の利用は80歳代や70歳代がほとんどで、70歳以上が全体の7割を占め、予約方法では7割が電話を利用する結果となった。「町屋地域デマンド交通」がもともと「交通の代替手段を持たない高齢者等の交通弱者を対象とした福祉的な交通手段」として検討されてきた経緯からすると、対象とする人々が利用したといえるが、利用者数の数値だけ見ると本格運行への移行の基準を満たしておらず、最終的に実証実験の実施のみにとどまる可能性も想定される。想定より少なかった利用者数をどう考えるかが実証実験を総括する際の論点の一つとなると考える。

実証運行(予定含む)の状況~本格運行に移行できるか

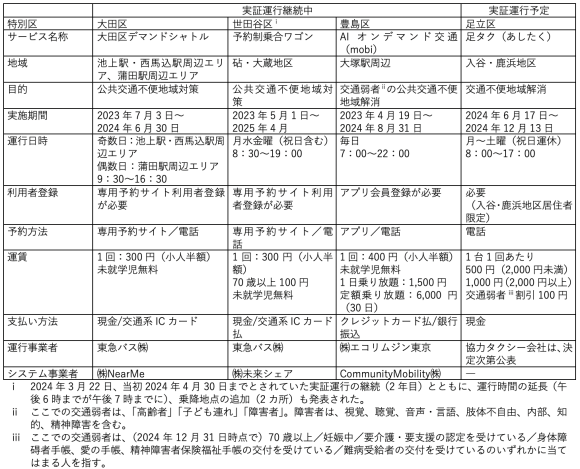

次に、実証運行継続中の3区および実証運行を予定する足立区の取り組みを確認する。概要を表3に示す。

いずれの区でも、実証運行の目的に「交通不便地域解消」が掲げられている。都市部における公共交通不便地域については、一般的には「鉄道駅から半径500mかつバス停から半径300m以遠の地域」とする定義はあるものの、区により設定の考え方は異なる。

大田区における公共交通不便地域は一般的な定義に基づいているが、世田谷区では「鉄道駅から半径500mかつバス停から半径200m以遠」、豊島区では高齢者など交通弱者の移動を考慮し「区内全域の駅・停留所 200mを超えた範囲の区域」、足立区では「鉄道駅から1㎞圏内またはバス停留所から300m圏内を公共交通カバー圏域とし、これに該当しない地域」という具合に、地域の実情に応じて定義されている。

これらの区でデマンド交通の実証運行が行われた後、交通不便地域解消の効果が認められ、墨田区が進めているように地域公共交通計画の中に位置付けて本格運行への道が開けるか、実証運行のまま終了してしまうのかが今後の注目点だ。

例えば、豊島区ではデマンド交通の実証実験をめぐり、利便性やドライバーの労働環境、運行の安全性などについて議論があった[9]。利便性に関しては、「台数に制約があり、希望した時間に必ずしも乗り降りできないという指摘があります。(中略)区として、本当に必要としているお子様連れの保護者、高齢者などの交通弱者に行き届く便利なサービスかどうかを検討していく必要があります」という提起がなされた。また、ドライバーの労働環境や利用者の安全性に関しては、「他地域での例ですが、こんなドライバーの声を知りました。『AIにより管理されたスケジュールでは体力的にも気力的にもついていけない』『トイレ休憩中もタブレットから離れられない』といった声です。AIにより理論的に最適化されたシステムの中では、体調管理など人間の能力にまで対応できないのが課題と推測します。労働環境の悪化は事故につながります」という指摘がなされた。そして、「豊島区で本格運用するならば、区民、地元の公共交通事業者、労働者、それぞれがウィンウィンになるような運用方法を模索してほしい」と締めくくっている。

この議論は渋谷区でも同様に見られたものだ。デマンド交通の実証運行が本格運行に移行できるかどうかは、区民(利用者)、地元の公共交通事業者(バス、タクシー、ハイヤー事業者など)、交通事業者に従事する労働者、加えてデマンド交通実現のためのシステム提供事業者が合意できる点に到達する必要があり、公共交通不便地域の解消のためこの調整を行う行政担当者の苦心が窺える。

目的・対象を明確にし、地域での合意形成を実現する

デマンド交通は大都市でも交通弱者の移動手段たり得るはずだが、そのためには地域での合意形成が必須だ。本稿では扱わなかった、港、新宿、文京など、デマンド交通の実証運行に向けて準備中の区における議論を追跡すると、先行している区の状況を注視しながら準備を進めている様子がよくわかる。

例えば、新宿区では、「先行して実証実験を行っている区では、いずれも本格実施に至るまで課題があるという状況です。新宿区でも、過去の事例を研究して本格実施できるよう実証実験に臨んでいただきたい」[10]との提起がなされた。

これを受けて新宿区は、デマンド交通導入に向けた実証実験について、「区は、民間事業者を活用して実証実験を実施する方針」であり、「区内には交通不便地域はないことから、(中略)運行エリアを設定する際には、地形や人口分布等も考慮しながら、事業者と連携し、検討を進めてまいります」とし、実証実験の進め方については、「区民委員も参加する『新宿区地域公共交通会議』に諮り、様々な関係者の意見を聞いていきたい」との考えを示している。

また、どのような内容の実証実験をどの程度の期間実施することになるかについては、「現時点では(中略)具体的な実験内容や開始の時期については確定していませんが、実験期間については、通常1年間程度実施するものと考えています」と表明している。

本格運行も見据えた既存交通事業者との共存については、「渋谷区や豊島区では、地域公共交通会議で既存交通事業者から、運行エリア等について意見があった(中略)。新宿区も、渋谷区や豊島区に交通環境が近いことから、既存交通事業者に十分配慮し、調整を進めていく必要があると認識しています」とし、「AIオンデマンド交通の運行に際しては、既存交通との競合を回避するため、一定範囲の運行エリアを設定」、「利用者についても、徒歩や自転車で近距離を移動している人たちが新たな移動手段として利用することを想定していることから、既存交通と共存することができると考えています」としている。

「既存交通事業者への説明については、事業者[11]と一緒に区も説明に伺い、AIオンデマンド交通の運行に対する理解が得られるように努めていくとともに、『新宿区地域公共交通会議』に諮り、関係者との合意を図っていきたい」との考えのもと、「まずは着実にAIオンデマンド交通の実証実験を行い、本格運行につなげていくことが大切である」とする一方で、「仮に本格運行を断念せざるを得ないという結論が出た場合でも、引き続き実証実験のデータ等を検証し、エリアの変更等の改善策を検討してまいります」と、こうした調整や合意形成の過程を念頭に本格運行に至る難しさが滲み出た内容になっている[12]。

デマンド交通を地域の公共交通手段の一つに位置付ける場合、デマンド交通ありきの議論を展開するのではなく、地域に既存交通サービスを十分に活用できない人々が相当数存在すること、その人々の移動ニーズを充足する手段がコミュニティバスや一時的な貸切バスなどではなく、デマンド交通であるとする丁寧な仮説立案が求められよう。デマンド交通の運行部分を既存交通事業者に依存せざるを得ない以上、仮説立案段階から既存交通事業者とともに協業できる関係構築を行うべきであり、その結果、関係者全員が合意した仮説を検証するための場として実証実験を位置付けられれば、本格運行の実現が近づくと考える。

[1] デマンド型交通やオンデマンド交通と同義。

[2] デマンド交通は、地域交通の課題を解決する手段の一つに過ぎず、当該地域が地域交通の課題に取り組んでいないという意味ではない。

[3] 坂本結佳氏、森本祥一氏による「デマンド交通が適さない地域の分析」経営情報学会 2013年秋季全国研究発表大会<https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasmin/2013f/0/2013f_127/_article/-char/ja/>

[4] このほか押上駅も乗降スポットとして指定可。

[5] 墨田区会議録「令和5年決算特別委員会11月1日-01号」より。

[6] 「令和4年度第1回渋谷区地域公共交通会議」(2022年6月23日)で、「mobiの実証実験及び本格運行について」が議論された。その後、「令和4年度第2回渋谷区地域公共交通会議」(2023年3月8日)で正式に本格運行に向けての議案が取り下げられ、受理された。

[7] 「第16回荒川区地域公共交通会議」(2023年5月12日)の資料1「デマンド交通の実証実験実施について」より。

[8] 「第17回荒川区地域公共交通会議」(2024年1月26日)の資料2「旧「町屋さくら」ルートにおけるデマンド交通実証運行について」より。

[9] 豊島区「令和5年第3回定例会(第13号9月27日)」における宮崎けい子氏の質問より。

[10] 新宿区「令和4年11月定例会(第4回)11月30日-12号」における渡辺みちたか氏の質問より。

[11] デマンド交通を実現するためのシステム提供事業者を指しているとみられる。

[12] 新宿区「令和5年2月定例会(第1回)02月22日-03号」における吉住健一区長の答弁より。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

仁木 孝典の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合