いびつに膨張するサブスクリプション・エコノミー ~安易な「所有から利用へ」に対する警鐘

普段あまり細かく支出管理をしていない筆者だが、ゴールデンウィークにレジャーでの出費が続いたため、クレジットカードの利用明細を確認した。そこで改めて気が付いたのだが、サブスクリプション・サービスによる固定費が支出のかなりの部分を占めていた。通信料や保険料、ニュース購読料、Amazon Prime会員費、クラウド・ストレージ料、スポーツジムの月会費、子どもの習い事の月謝など。これらのサービスには必要だから加入しているわけだが、節約しようと思えば、固定費であるサブスクリプション・サービスの料金は最初に削減を検討すべき費目になる。しかし、最近はプロダクトのサービス化が加速しており、サブスクリプション・サービスは増える一方だ。「所有から利用へ」という標語はよく見かけるようになったが、このサブスクリプション・エコノミーは正しく発展しているのだろうか。このような問題意識から、本稿では、サブスクリプション・エコノミーの現状について考察してみたい。

インターネットとビジネスモデル

インターネットの黎明期においては、すべてのコンテンツがオープンかつ無料で民主的なものだった。今でもなお、インターネットがオープンかつ無料であることは理想形だ。しかし、実際にインターネットがうまく機能するためには何らかのビジネスモデルが必要になる。現在主流の広告モデルはその一つの解と言えるだろう。GoogleやFacebookなどはそれをもって今に至るインターネットを形作ってきたわけだ。

本来はオープンかつ無料であるべきはずのインターネットになぜビジネスモデルが必要になるかと言えば、それはコンテンツを生み出す営みに相応のコストがかかるからに他ならない。コンテンツを作るのに簡単なコードしか必要とされなかったインターネット黎明期はともかく、今日のコンテンツには、その種類にかかわらず、多大なリソースが注ぎ込まれている。動画やVR/ARなどは言うに及ばず、ニュース記事のようなテキスト・ベースのコンテンツであっても、コンテンツをより精巧なものにし、ユーザー・エクスペリエンスを最大化するための人件費やサーバー費など、その他の付随する様々な関連コストが嵩んでいく。かくいう筆者も物書きの端くれであり、多数のメディアに拙文を寄稿しているが、関係者の努力とそれを配信する技術なしに筆者のコンテンツが日の目を見ることはない。

結局のところ、今日のインターネット上のコンテンツは資本主義に則ったビジネス・ベースで生み出されているということだ。中にはWikipediaのようにボランティアがコンテンツの作り手を担っているケースもあるが、運営コストは有志のユーザーによる寄付金という形で賄われており、その構造だけに着目すれば、一部のユーザーによる課金でビジネスとして成り立っている(いわゆるパレートの法則)基本無料のゲームと大差ない。

百花繚乱のサブスクリプション・サービス

ところで、インターネットに求められるビジネスモデルとして、広告モデルに代わるものはあるのだろうか。その候補に、近頃、高成長が継続しているサブスクリプション・モデルが挙げられるだろう。世界的に見て、このモデルはユーザーから受け入れられていると言える。サブスクリプション・モデルには数百年レベルの歴史があり、それ自体は新しいわけではない。しかし、GoogleとFacebookによる広告市場の寡占状態が強まるにつれ、広告モデルに代わるものとしてサブスクリプション・モデルが再び脚光を浴びている。今日では、ソフトウェアからミネラルウォーター、外食、化粧品、洋服、自動車、果てはプライベートジェットまで、実に様々なプロダクトがサービス化され、サブスクリプション・モデルで提供されるようになっている。

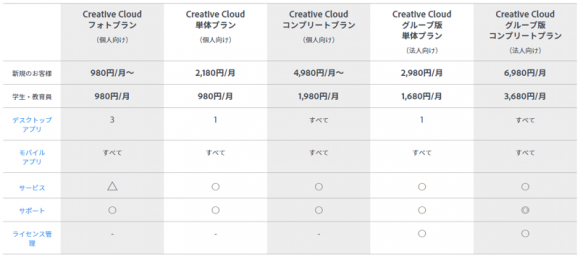

近年で最も象徴的だったと言えるのは、Adobeのビジネスモデル転換だろう(図1)。AdobeはPhotoshopやIllustratorといったソフトウェアを主力プロダクトとしており、2007年当時はこれらが売り切りで販売されていたが、同社の売上高は下降傾向にあった。そこでAdobeは売り切り型のビジネスモデルに見切りをつけ、これらのプロダクトの提供方法を月額料金制のサブスクリプション・サービスに転換した。結果は周知の通り、Adobeは過去最高の業績を上げるなど見事に体制の立て直しに成功している。因みに、Adobeは既に事業全体の過半をサブスクリプション・モデルにシフトさせているという。

他にも、IoT機器を組み込んだ建機をサービスとして貸し出すコマツやプライベートジェットをサービス化したSurf Air(図2)など、興味深いサブスクリプション・サービスの例は枚挙に暇がない。このように、サブスクリプション・モデルはある種のブームになっており、今ではサブスクリプション型ではないビジネスモデルの方が珍しくなってきているのではないかとさえ感じる程だ。

イタリアのタイヤ・メーカーであるPirelliは、タイヤそのものをサービスとして提供するというよりも、タイヤに取り付けた各種センサーから得られるデータやアナリティクスを活用する“Cyber Fleet”というソリューションをサブスクリプション・モデルで提供していると言った方が実態に近いだろう。これは、摩耗、振動、圧力などの状況からタイヤのメンテナンス間隔を予知するだけでなく、走行路面の損傷などの状態を解析するというもの。この場合、ユーザーが支払う料金は、タイヤそのものではなく、データやアナリティクスへの対価ということになる。また、このソリューションの導入主体についても、車両のオーナーだけでなく道路管理者となる自治体なども対象になるのだろう。いずれにしても、IoT化などの潮流も受けて、サブスクリプション・モデルの適用範囲はますます広がりつつある。

コンテンツの価値とは何か

Bloombergは2018年5月、これまで無料で配信してきた一般向けの記事について有料化することを発表した。もともと同社は、金融機関を中心に導入している、1台あたりの料金が年間で数百万円にもなる専用端末の提供をコアビジネスとし、無料の一般向け記事に伴う広告収入で補完するという事業体制を構築していた。ところが、Bloombergは一般向け記事の広告を副収入源として期待することをやめ、代わりにサブスクリプション・モデルを採用するという大きな経営判断を下した。

これは、昨今のサブスクリプション・モデルの流行に乗じただけのようにも見えるが、本質的にはより大きな変化だと指摘できる。着目すべきは、有料化されること自体ではなく、その料金水準だ。ひと月に10本までは引き続き無料で記事を読むことができるものの、有料サービスの料金は最下位のプランでも月額34.99ドルとなっている。Bloombergの月間ユニークビジター数は約9,300万人だが、当然ながら、有料サービスを購読するのはこのうちの一部にとどまる。また、広告モデルからサブスクリプション・モデルへの転換に伴ってBloombergが増収を目論む以上、料金は必然的に高くなる。重要なのは、絶対的に高いというだけでなく、相対的にも高いという点だ。というのも、広告モデルからサブスクリプション・モデルに変わったにもかかわらず、コンテンツの品質やラインナップは基本的に同じままだからだ。Bloombergはコンテンツ品質やブランドイメージが優れていることを有料サービスの料金水準の根拠として主張しているが、それに対して納得感をもって受け入れるユーザーはそう多くはないだろう。

要するに、ともすればサブスクリプション・モデルは広告モデルに代わる安易な増収手段と捉えられる恐れがある。だが、サブスクリプション・モデルが売り切りモデルや広告モデルと最も異なる点はプライシングだと言えるだろう。売り切りモデルでは、コンテンツを製造するコストが50円であれば当該コンテンツの販売価格を100円にするといった比較的単純なプライシングで済んだ。広告モデルでも、当該コンテンツの集客力に応じて広告の出稿料が決まっていた。しかし、サブスクリプション・モデルの場合は、ユーザーにとっての当該コンテンツの価値が何なのかを吟味しなければ、適正な水準の料金は設定できない。これが非常に難しく、当該コンテンツのライフタイムを通じて、常にユーザーとのリレーションシップの中で微調整を繰り返して模索し続けなければならない。例えば、データ通信においても、1GBの料金相場や1GBで得られるユーザーのベネフィットは時代や環境によって変わっていくため、データ料金は頻繁に改定されている。

サブスクリプション・モデルは0か1かだ。つまり、ユーザーが継続的に料金を支払うという壁(英語ではこれを文字通りに意味する“paywall”という単語がある)を越えられるか否かだ。サブスクリプション・モデルではコンテンツの価値をユーザーに認知し理解してもらう(提供者側が意図した通りでなくとも)ことが必須であり、広告モデルとは根本的に異なる。

サブスクリプション・モデルの本質

サブスクリプション・サービスの先駆的イネイブラーであるZuoraによれば、サブスクリプションとは単なる契約形態の一種ではなく、ユーザーとの継続的なリレーションシップ・ビジネス・マネジメントと捉えるべきだという。また、リカーリング課金はユーザーとの関係そのものであり、リレーションシップ・ビジネス・マネジメントの本質であるとも併せて説明されている。

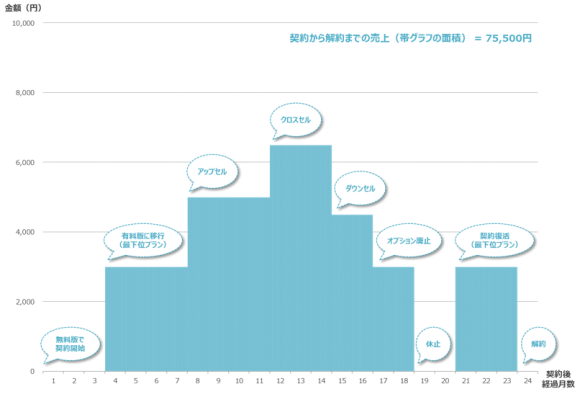

サブスクリプション・モデルにおける収入は、縦軸に金額、横軸に時間をそれぞれ置いたときの帯グラフの面積だと考えると分かりやすい(図3参照)。つまり、ユーザーが契約してから解約に至るまでのライフタイムバリューだ。売り切り型のビジネスモデルにおいては存在しない時間の概念がサブスクリプション・モデルでは非常に重要になる。いかに入り口を広げ、アップセル(上位プランへの契約変更)やクロスセル(オプションサービスなどの追加契約)を通じてユーザー単価を上げ、時にはユーザーの状況に応じてダウンセル(下位プランへの契約変更)や一定期間は課金しない休止メニューを提案し、解約を思いとどまらせ、いかにユーザーとのリレーションシップを築いていくかが重要になるということだ。ここでDropboxのサクセスストーリーを引き合いに出すまでもないが、サブスクリプション・モデルは決して広告モデルの単なる代替手段ではないことに注意が必要だ。

実際、Zuoraは、単一のプランしかないサブスクリプション・サービスに関しては支援できることがほとんどないとしている。コンテンツのライフタイムを通じて、アップセルやダウンセル、クロスセル、休止といった、ユーザーとのリレーションシップを構築していく上でコミュニケーションできる要素や余地が一定以上なければ、サブスクリプション・モデルの本質には到達できないということだ。

FacebookのMark Zuckerberg CEOも2018年4月、米上院の委員会の公聴会の席上、広告収入で運営する無料バージョンに加えてユーザーが直接料金を支払う有料バージョンを導入する可能性を示唆している。Cambridge Analyticaによる個人情報の不正取得問題が背景にあるのだろうが、有料バージョンを導入するならば、ユーザーとのリレーションシップの中でFacebookの価値に見合った料金を示していかなければならないことになる。例えば、Facebookに実装されている各機能をモジュール化し、それぞれに料金を設定してユーザーに受け入れられるかどうかのフィージビリティを検証する必要などが出てくるだろう。そして何より、広告市場を支配している側のFacebookが自律的に有料サービスに軸足を移していくのはかなり難しいと思われる。広告市場は成長が鈍化しつつあるとはいえ、依然として拡大基調にあり、これまでに自らが築いてきたドル箱をFacebookがみすみす手放すのは合理的ではない。また、仮にFacebookが有料バージョンを導入したとしても、AdobeやDropboxほどの成功に結び付くとは考えにくい。

まとめ

インターネットに何らかのビジネスモデルは必要だ。サブスクリプション・モデルは広告モデルに代わる解なのかもしれない。しかし、現状に鑑みるに、インターネットの理想形から乖離していくことこそあれ、近似していくことはなさそうな情勢だ。また、サブスクリプション・モデルにおいては、同種のサービスに加えて他種のサブスクリプション・サービスとの競争という色合いがより濃くなる。つまり、サブスクリプション・サービス間の競争というのは、それぞれ価値観の異なるユーザーの可処分所得を奪い合う異種格闘技戦の様相を呈する。ユーザーとしては支出に占める固定費の割合をできる限り減らしたいわけで、それぞれのサブスクリプション・サービスの料金の積算がユーザーの可処分所得を上回ることは決してない。いずれにしても、最も回避しなければならないのはユーザー不在のビジネスモデルであり、この先、コンテンツの提供者側がユーザーと共に健全なサブスクリプション・エコノミーを形成していくことが望まれる。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

小川 敦の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合