新しいサービス体験を作り出すトークンエコノミーとは

新しい経済圏「トークンエコノミー」

2017年、“仮想通貨”という言葉はビットコインの暴騰や暴落、ハッカー被害など、あまり心地よい印象ではない言葉とともに広まった。しかし一方で、当時から仮想通貨の技術/流通の利活用についても注目が集まっていた。その一つに、仮想通貨で使われるブロックチェーン技術を使って個人や企業が発行できる「トークン」がある。

このトークンは、国が発行する通貨の代わりになる「権利」のようなもので、発行者はそれを購入希望者に販売し、自社サービス/プロダクト内で流通させることで経済圏を生み出すことができる。これは「トークンエコノミー(欧米ではクリプトエコノミクス)」と呼ばれ注目されている。

トークンに価値を与える方法には、トークンを株式のように上場させて、資金を集めるICO (Initial Coin Offering、イニシャル・コイン・オファリング)という手法がある。この手法では、インターネット上に“ホワイトペーパー”という事業計画書のようなものを提示することで(掲示の義務はない)、世界中の投資家を相手に資金調達をすることが可能となる。

新たな資金調達法として注目されているICO

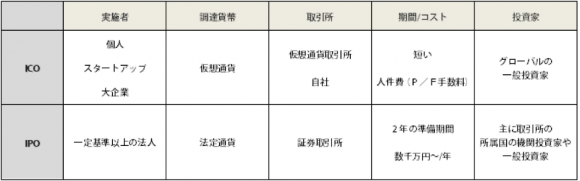

ICOは他に「クラウドセール」や「トークンセール」とも呼ばれ、仮想通貨の登場によって生み出された資金調達の方法だ。その方法を株式の仕組みと比較して説明すると、市場で株式を発行して資金調達するIPO(Initial Public Offering)に対して、ICOではトークンを発行し、購入希望者に仮想通貨で購入してもらうことで、資金調達ができる(表1参照)。様々な規約や条件があるIPOに対し、ICOでは証券会社等各種金融機関や政府金融当局が関わっていないため、条件や規制によるハードルが低く、スタートアップから大企業まで広く使われる新しい資金調達の方法として広がっている。

ICOの現状とは

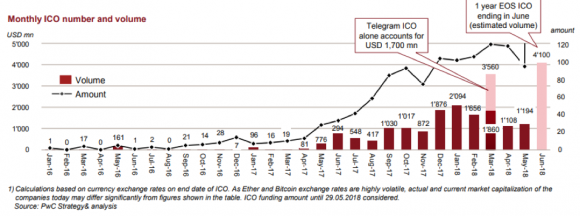

ICOに関しては、PwCとCrypto Valley協会(スイス)から共同でレポート[1]が発表されている。それによると、2018年1~5月までICOによって資金が調達された件数は536あり、その総額は約137億ドルに達した。この金額は、過去最高を記録した2017年の金額(約70億ドル)を既に大きく更新している(図1参照)。

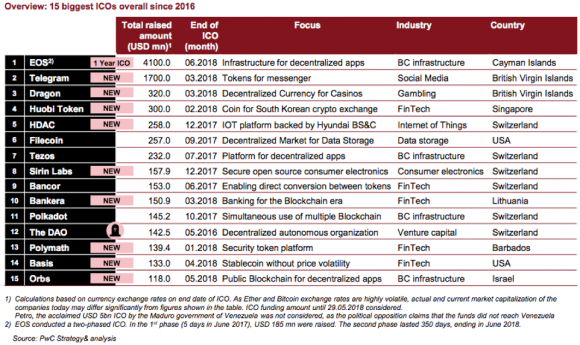

また資金調達金額トップのEOS社は約41億ドル、2位のTelegram社は17億ドルなど、ICOでも「ユニコーン(時価総額が10億ドルを超える企業)」と呼ばれる企業が登場するほどの規模感となっている(図2参照)。

ICOはIPOに比べ、発行する側にとっては短期間で多額の資金を調達できること、また一方投資家側にとっては少額から参加でき、投機的魅力があることなどから、今後まだまだ拡大が予想されている。

ICOに対する各国の規制

ICOで発行されたトークンは、取引所での取引(換金)ができるものや、発行元のサービスで特典を受けられるものなど、それぞれ利用範囲については前述のホワイトペーパーに記載されている。しかし、ホワイトペーパーに記載の内容は実現を保証するものではない点を、十分理解する必要がある。

例えば、残念ながら発行者による意図的な詐欺事件も数多く報告されている。ある調査では、「取引所で取引されているコインは、ICOしたもののうちのわずか8%で、大部分(81%)はその後のプロジェクトを遂行する意思が認められず詐欺とみなされる」とも報告されている。また、もともとは詐欺目的でなかったとしても、“初年度に90%が廃業する(米国)”と言われるほど厳しいスタートアップ企業が発行するトークンは、発行企業が資金調達に成功したとしてもその後の運営において失敗し、その価値が失われてしまうケースもある。

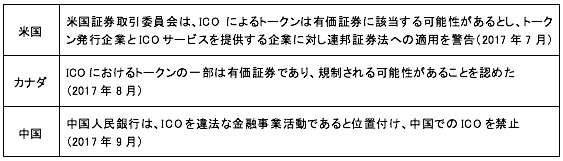

ICOは、もともと金融機関を通さない資金調達の手法であったため、投資家保護を理由に、各国はそれぞれが独自の規制や注意勧告をしているのが現状だ(表2参照)。

【表2】各国のICOに対する規制

(出典:各種情報サイトより作成)

上記のとおり各国が厳しい規制を始める中、日本でも政府が支援する研究グループがICO規制のガイドライン[2]を発表した。それによるとガイドラインには、「投資家の特定、マネーロンダリングの防止、プロジェクト進捗の監視による既存の株式や債務を保有する人々の保護」などが含まれているが、ICOそのものを規制・禁止するようなものではなく、今後もICOを利用したプロジェクトに触れる機会が生じた場合には、十分注意が必要となる。

トークンエコノミーで生まれる新しいサービス体験

ICOという“手段”で資金調達に成功すれば、広告などの収益モデルの検討負担が軽くなり、構想するプロダクト/サービスの開発・運営に専念できるという大きな“目的”にたどり着くことができる。また、発行したトークンを自社サービスの仕様に組み込み/流通させることで、新しい価値を持ったユニークなサービスも既に提供されている。以下はそうしたサービスの例である。

ALIS(日本/ブログサービス)

ALIS(アリス)は2017年創業のスタートアップが運営するブログサービス。2017年9月にICOを実施し約4.3億円の資金調達に成功している。評価が高いコンテンツの投稿者、そのコンテンツをいち早く評価した閲覧者(キュレーター)にALISトークンが付与され、サイト内で優待や優遇が受けられるようになる。同社CEO安昌浩氏はALISについて、「広告などに頼らないためメディアとして確立され、フェイクニュースの排除が実現される。今後あらゆる口コミサイトの領域(飲食、旅行、ダイエットからライフイベントまで)に対象を広げていく」としている。

シンクロライフ(日本/グルメサイト)

シンクロライフは新しく登場したレストランレビューSNSサイト。良質なグルメレビュアーにトークン報酬を付与し、そのコンテンツを収益化するビジネスモデルにチャレンジ。著名人によるデマ投稿や、グルメサイトによるレビューの削除や操作疑惑など、昨今UGC(ユーザー制作のコンテンツ)の仕組みだけでは情報の正当性に課題が残っているグルメ評価サービスに、一石を投じている。同サイト内の人気グルメレビュアーに与えられるトークンについて運営会社のGINKANは「将来的に連携デビットカードを発行して、買い物や飲食に使えるような世界を構想したい」としている。

その他、日本で月間のアクティブユーザーが7,500万人を超えるといわれるメッセンジャーサービスの「LINE(ライン)」もまた、ブロックチェーン技術を活用した独自のトークンエコノミー構想を発表した。詳細はまだ発表されていないが、私たちが日ごろ利用するサービスにおいても“トークンエコノミー”が関わってくることになりそうだ。

トークンエコノミーの広がりは、サービスの多様化や新しい魅力を生み出す源泉になると考えられている。この仕組みを通じて新しい価値が流通する新しいサービスが生み出され、私たち消費者に有益な体験となって提供されることを期待して、その動向を今後とも注目していきたい。

[1]https://cryptovalley.swiss/wp-content/uploads/20180628_PwC-S-CVA-ICO-Report_EN.pdf

[2]https://www.tama.ac.jp/crs/2018_ico_en.pdf

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

清水栄治 (転出済み)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合