世界の街角から:初めてのバルセロナ(スペイン)

「Mobile World Congress 2018」(以下、「MWC」)の視察でバルセロナに行ってきた。今回はMWCで感じたことや、休日に散策した市街地の様子をお伝えするが、筆者にとってスペインは初めて訪れた国だ。土地勘が全くない上、英語圏でもない。そもそも海外出張が初体験だった。

状況に応じて対応し、要望にも素早く応えられるよう、オプションを複数用意しておきたいことから下調べには時間を割いたのだが……それでもやはり、小さいながらもハプニングは起こるものだ。

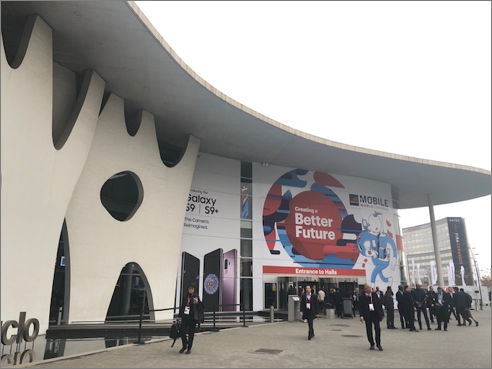

Mobile World Congressの会場にて

MWCに行くと痩せる……という意味

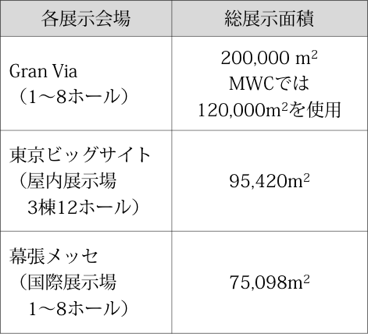

MWCは世界最大級のモバイル関連展示会で、今年は2月26日〜3月1日に開催された。メイン会場であるFira Barcelona Gran Via(以下、「Gran Via」)は8つのホールから構成されており、弊社の研究員から聞いてはいたが、とにかく広い。総展示面積では東京ビッグサイトと幕張メッセを合わせても足りない程で(表1参照)、この2つを訪れたことのある方ならどれほどの会場規模か想像がつくだろう。

【写真2】Gran Viaは日本の建築家 伊東豊雄氏の設計

【表1】各展示会場の総展示面積比較

(出典:各施設の公表データを基に筆者作成)

中に入って歩いてみると、人が行き交う状況でのホール間の移動には時間がかかるし、各ホール内の通路やブースも多くの人でごった返している。主催者によると今年の出展社数は2,400社以上(うち20社が日本企業)とのこと。弊社からも複数人の研究員が毎年MWCを訪れているが、莫大な数の出展がある中で調査目的に合わせた取材プランを立て、広い会場を分刻みで取材し、報告書やレポートにまとめるという作業を短期間で行っている。それにはカンファレンスの取捨選択、合間にホールに移動してどこをどう巡るか、出展内容を事前調査して何に的を絞るか綿密に計画することが大切だ、という研究員の言葉が身にしみた。体力も必要だ。研究員によるMWCレポートが本誌等にも掲載されるだろうから、ぜひそちらをご覧いただければと思う。

入場ゲートでハプニング

【写真3】MWC専用アプリの起動画面

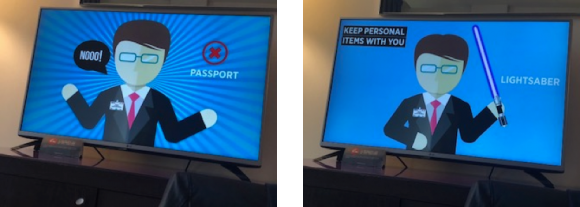

話は前後するが、MWCの会場内に初めて入るときのことだ。空港内の特設ブースで受け取ったネームプレートを首から提げて長蛇の列に並ぶこと数分。パスポートの現物提示を求められて血の気が引いた。会場内でのスリ多発という情報であえてコピーしか持ち歩いていなかったからだ。よく考えれば205カ国から10万7,000人が集まるのだから、セキュリティの観点から会場入り口で身分証明書の提示を求められるのは当然のことだ。MWC専用アプリ(写真3)に登録した写真画面でも良いと分かり、慌ててWi-Fiに接続して自分の顔写真が表示された瞬間、命拾いした気がした。渋滞の中ホテルから会場まで1時間弱かけて来た上に、聞きたい基調講演が始まる直前だったので、アプリ登録しておいて助かった。

【写真4】MWC専用テレビチャンネルにて「パスポートをお忘れなく」の案内(左)

【写真5】なぜライトセーバー(笑)スターウォーズ・ファンのため慌てて撮影(右)

【写真6】NTTグループのブース前で360度カメラにて撮影。

画面では全景リアル画面をお見せできずに残念

バルセロナの地下鉄で見かけたアレコレ

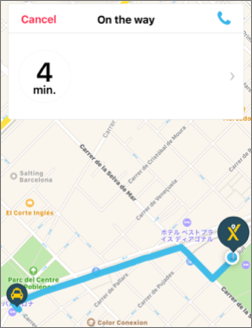

渡航先でのインターネット接続は必須だ。地図や経路・路線検索、同行者との連絡、タクシーの配車サービスなど、移動中の利用シーンをどうするか。今回は複数人いることからモバイルルーターを持参したが、現地でプリペイドSIMを購入することも考えた。空港の売り場が長蛇の列だったとか、SIMが完売していたとか、日曜日でデパートが定休日だったという経験談を聞いて諦めた。

スマホ等のバッテリー問題も重要だ。しかし、バルセロナではその心配は不要かもしれない。地下鉄のホームや通路に無料のUSB充電ステーションがあった(写真7)。少しずつ設置数も増えてきているそうだ。さらに、移動中に見かけなかったが、いくつかの電車内にも設置されているそうだ。

他にも、日本の地下鉄では見かけないものに遭遇した。電子機器のアクセサリー等を売っている自販機だ。写真8のうち半分弱がイヤホンで、USB充電コンセント、モバイルバッテリー、Cタイプの変換プラグ、スマホの外付けレンズ、USBコードといったラインナップだ。余談だが、空港で見かけた同様の自販機では、機内の雑音を遮断するような高級ヘッドホンが充実していた。スマホやウェアラブル端末もあった。購入していた男性に尋ねたところ、彼はモバイルバッテリーを購入したそうだ。

そして、結局なんだったのか不明なままなこともあった。地下鉄走行中、空席に何かを置いていく男性がいた。誰も触ろうとしない。しばらくすると回収に来て、そのうちまた配布していく。気になって覗き込むと、何かのチラシとキャンディの箱のようだった。何かの宣伝か? 触ったら高額請求されるのだろうか? そうだとしたら幾らなのか? ご存知の方がいたら教えて欲しい。

ガウディの世界遺産めぐり

「カサ・ミラ」「カサ・バトリョ」

【写真13】地中海をイメージした曲線

MWC開催前日の日曜日、旧市街周辺を歩いてみた。ガウディの建築物やピカソゆかりの地が点在する中を歩くだけでもバルセロナの雰囲気は十分に味わえたが、本物の芸術に触れると、迫力や素晴らしさを伝えずにはいられなくなった。渡航前にバルセロナへ行く話をしたら友人の多くがバルセロナ旅行経験者で、その全員が口を揃えて「凄く良いよ、また行きたい!」と言っていたのだが、北米ばかりで欧州方面に全く興味がなかった筆者も、帰国後の今、お勧めの旅先を聞かれると、「バルセロナ」と答えている。知的好奇心、胃袋、どちらも満たされるだろう。

【写真14】屋根裏は昔、洗濯場だった

どの施設も日本語による音声ガイドを聞きながら見学できるため、予備知識なしで訪れても大丈夫だ。最初に訪れたのは「カサ・ミラ」(写真13)。うねうねと波打つ外観は、一度見たら忘れられないインパクトを与えている。集合住宅地で現在も4世帯が住んでいるそうだが、屋上のテラスと屋根裏階の展示物、居住スペースの一部が見学可能だ。外壁のイメージから中は冷えそうな感じだが、屋根裏階のアーチ状に積まれたレンガの梁は建物の強度を保つだけでなく、暖房の役割も果たしている(写真14)。

【写真15】カサ・バトリョ外観

カサ・ミラから数分歩くと、邸宅「カサ・バトリョ」がある。石柱が骨みたい……と思ったら実際、骨の家、と呼ばれているそうだ。その上のバルコニーの曲線や壁画のタイルも美しく、淡い色のモザイクタイルは紙吹雪を表しているそうだ(写真15)。

途中、ジプシーの花売りに追いかけられるというハプニングもあったが、そのままグラシア通りからランブラス通り(バルセロナを代表するメインストリート)に入り、レイアール広場に向かった。昼食で寄ったのだが、ここにはガウディが建築学校を卒業して初めての作品となる街灯がある。切手と古銭のアンティーク市が開催されていて、のんびりとした雰囲気だった。

グエル公園は工事中の範囲が広かったため、行かなかった。

【写真16】タクシーの扉に書かれたタクシー会社独自の配車アプリ広告(左)

【写真17】mytaxiという配車アプリを利用。バルセロナでのUberは規制されていたが、帰国後にサービスが復活。しかし台数不足で配車が間に合わず待ち時間が長時間……という体験談も見かけた。

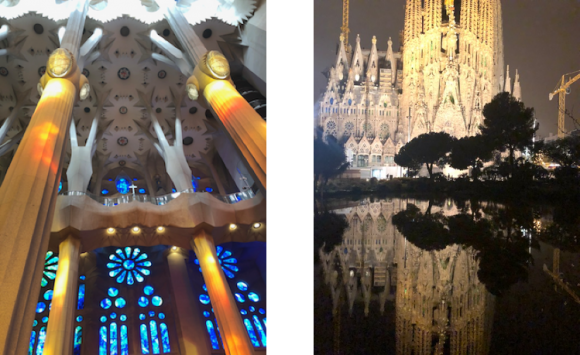

昼のサグラダ・ファミリア、夜のサカサダ・ファミリア

いよいよ本命、未完の最高傑作サグラダ・ファミリアだ。ガウディ生前に造られた生誕のサファードと、没後に造られた受難のサファードでは、最初に思い浮かぶのは生誕のサファードの方だろう。生誕の塔ではバルコニーに出ることができるが、今回は受難の塔に昇った(←うっかり予約ミス)。

【写真18】生誕のサファード(生前) 【写真19】受難のサファード(没後)

聖堂内部も混雑感がなく、ゆっくり見ることができた。滞在時間の制限もない。残念ながら聖堂内の中央部分が工事中で360度見回すことはできなかったが、時間の経過によってステンドグラスを通して差し込む光の明るさが異なり、床や柱、人がその色に染まって幻想的だった。西日の差し込む時間帯には受難のサファード側のステンドグラスが黄色く燃え上がったように見えるという情報を得て、予約も午後3時に合わせて行った。滞在中で晴天だったのはこの日だけだったので幸運だった。

【写真20】ステンドグラスの光が木をイメージして造られた柱に溶け込んで美しい(左)

【写真21】通称「サカサダ・ファミリア」夜の池に映った姿もお勧めだ(右)

食でその国の文化に触れる

仕事であっても、旅先での楽しみは「食」だ。生ハムや魚介類、パエリア等、どれも美味しくすべてご紹介したいくらいだが、その中でも一番インパクトがありそうなものを紹介する。

カタルーニャ地方の冬の風物詩「カルソッツ」

現地でその存在を知り、「今しか食べられませんから!」と同行者にお付き合いいただいたのは「丸焼きした山盛りのネギ」。カルソッツという、カタルーニャ地方だけの季節限定料理だ。インパクトありすぎ! と驚いていると、店のマダムが「ここを持ったら、こうやって皮を剥いてソースをつけて食べてね」と食べ方を教えてくれた。ソースもやはりカタルーニャ地方の伝統的なロメスソースで、スペインのナッツ類とトマトと合わせた甘いペーストだ。

【写真22】12月から3月頃までの季節限定カルソッツ。

【写真23】陽気なマダムが食べ方の見本を披露。

このカルソッツ、特に柔らかく熟した3月が食べ頃だと知って来たのだが、実は長ネギの中のドロドロが苦手な筆者(分類的には玉ねぎらしい)。しかし、その国を知りたければその地の伝統的な料理を食べてみるべし、と思い挑戦してみたところ、ネギの皮を剥く手が止まらなくなってしまった。

行った時間が早く予約なしで入れたが、あっという間に満席になり、ほとんどの客が注文していた。

またいつか、完成前にお会いしましょう

【写真24】外尾悦郎氏による彫刻。

側廊の小尖塔にある夏の果物。

初めて訪れたバルセロナ。自分の中での驚きだが、行ったら一応は見ておくか……程度にしか思っていなかったサグラダ・ファミリアの姿、細かな彫刻に込められた物語、そして崇高な聖堂には圧倒された。帰国後、動画配信サイトのお勧め作品として表示されたサグラダ・ファミリアのドキュメンタリー映画※を観た。その中にはサグラダ・ファミリアの主任彫刻家 外尾悦郎氏のほか、現場で働く人々のインタビューもあり、1882年の着工以来、完成を目指して代々引き継がれてきた仕事への誇りが伝わってきた。着工130年以上で未完成の世界遺産。ガウディの没後100年にあたる2026年の完成予定とされているが、未完の姿にもなぜか魅力を感じる。人々はいつ完成するのかを気にするが、ガウディはいつ完成するのかを聞かれると、こう答えていたそうだ。

「神はお急ぎになりません」

そして1日の終わりには、「明日はもっと良いものを造ろう」と職人に声をかけ、現場を後にしていたとか。目指すことを終えてしまったら、そこで終わってしまう。日々進化しよう、そう言っているように聞こえた。身が引き締まる。さて本稿の締め切り間近、担当者はお急ぎでしょうから、この辺で。

※『創造と神秘のサグラダ・ファミリア』DVDほか、動画配信サイトにて視聴可能。

2011年頃に撮影された内容だが、日本でのDVD発売は2017年のようだ。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

榊 ゆかりの記事

関連記事

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

-

アバターと立法〜サイバネティック・アバターの法律問題季刊連載第二期第3回

- WTR No441(2026年1月号)

- メタバース

- 仮想空間

-

スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題(5)

- WTR No440(2025年12月号)

- スマートフォン

- 日本

- 規制

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合