世界の街角から:番外編 ~大阪・関西万博から見える世界の顔ぶれ~

4月に開幕した大阪・関西万博。各国・地域や企業の常設展示に加え、日々さまざまな企画が催され、話題には事欠かない。心配されていた来場者数は徐々に増加傾向を辿っている。

万博関連の報には日々触れつつも、「まだ行けていない」という人も多いだろう。

今回は大阪・関西万博に参加している150超の国のうち、あまり並ばずとも楽しめる、比較的入りやすい国々のパビリオンを中心に取り上げる。少しでも万博に行った気持ち、世界を旅した気分になれるよう、万博の醍醐味とも言えるエキゾチックな世界を紹介する(写真1)。

20年ぶりの万博日本開催

万博は原則5年ごとに開かれ、前回2021年開催のドバイ万博(コロナ禍で2020年から延期)のテーマは「心をつなぎ、未来を創る」だった。

日本としては2005年の愛知万博、通称「愛・地球博」以来、20年ぶりの開催となる今回の大阪万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマとされる。

会場は、大阪市の臨海部・此花区にある人工島、夢洲。最寄りの夢洲駅へは地下鉄Osaka Metro中央線でアクセスが可能で、駅に着くと万博ムード一色。いや、駅に限らず、大阪市内の随所で万博をPRする幟や看板、土産物店を目にする(写真2)。

【写真2】万博来訪者で混み合う夢洲駅

青と赤が基調のマスコットキャラクター「ミャクミャク」は今やすっかり人気者となり、会場で見掛ければいつも人だかりができている。会場外でも駅などのデジタルサイネージに登場し、公式グッズや限定品を「買って、買って」と呼び掛けてくるあたり、商魂のたくましさを感じずにいられない(写真3、4)。

【写真3】あちこちで人気のミャクミャク

【写真4】「買って、買って」とせがんでくるデジタルサイネージ上のミャクミャク

東ゲートに入ってすぐ

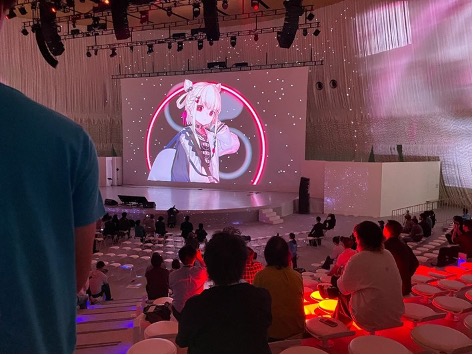

夢洲駅から地上に出ると間近に万博会場の東ゲートが見える。そこから入場してすぐの所に、「NTT Pavillion」が一角を構える。そうした企業による出展には三菱未来館や住友館といった財閥系のほか、在阪を中心に多数の企業が参加する「大阪ヘルスケアパビリオン」などがある。さらに、さまざまなイベントが催されるEXPOホール「シャインハット」は、企業・団体による提携や未来的な製品、サービスの発表で連日賑やいでいる(写真5、6)。

【写真5】東ゲートに近いNTTのパビリオン

【写真6】企業の重大発表やAI、教育の講演、VTuberのコンサートなど、連日さまざまなイベントが催されるシャインハット

世界の縮図

そうした企業のパビリオンも秀逸ながら、万博は万国博覧会というその名のとおり、世界各国が一堂に会するというのが主眼であり、醍醐味だ。

各国が大規模なパビリオンなどをこしらえ、自国の伝統や文化を誇り、互いに競演する。贅を尽くした建造物の威容もさることながら、米国は1970年の大阪万博でも話題を呼んだ「月の石」の展示で再注目を浴び、イタリアは古代ローマ時代の「ファルネーゼのアトラス」が耳目を集める。いずれのパビリオンも連日、2時間待ちはやむなしといった人気ぶりだ(写真7)。

先進国や話題の国のパビリオンに入館するには、行列に並ぶか、うまく予約を取るかといった方法しかなく、多くの来場者が苦戦している。

【写真7】宇宙をイメージした演出が目立つ米国館

ただ、たとえ入れないにしても、各国が技術と文化の粋を集めたパビリオンはその壮観な姿を眺めるだけでも趣深い。同様に人気のフランス館は、夜には国旗の青白赤のトリコロールカラーのライトアップで魅了する。どの国のパビリオンもさまざまな思いが込められた精巧な造りで、一見に値する(写真8~16)。

【写真8】国旗の色にライトアップされたフランス館

【写真9】柱に漢字をあしらった中国館

【写真10】球状が目を引くシンガポール館

【写真11】マチュピチュが売りのペルー館(左)とヨルダン館

【写真12】ベルギー館

【写真13】流線形のデザインが特徴的なオーストリア館

【写真14】多用した竹が圧巻の

マレーシア館

【写真15】エキゾチックな雰囲気が漂うトルクメニスタン館

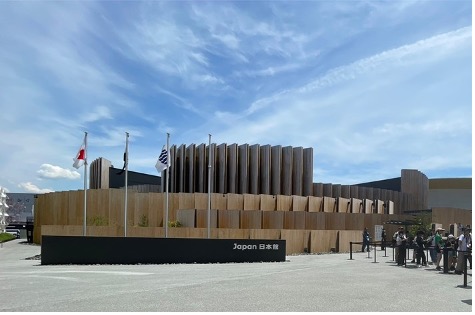

【写真16】日本館も入場に長蛇の列

また、館外でキャラクターグリーティングや伝統工芸の制作といった演出をしている国もある(写真17、18)。

【写真17】やはり人気のドイツ館の外ではキャラクター「サーキュラー」がお出迎え

【写真18】チュニジア館の外では工芸品の

ろくろ制作を実演

比較的すぐ入れるパビリオンも

どこも数時間待ちの長蛇の列かと言えばそうでもない。欧米をはじめメジャーな国のパビリオンは連日激混みとなる半面、比較的空いている国もあるにはある。また、朝の開場直後や夜の閉場間際は日中に比べると、概して入りやすいと言えそうだ。

例えばフィリピン館は、日中は入場1時間待ちもざらだが、朝方は比較的空いている。館内にいたフィリピン人スタッフは日本語はほとんど話せないが、万博のために6カ月ほど日本に滞在して運営を手伝うという。「連日朝から晩まで立ちっぱなしでクタクタだけど、またとない機会。休みの日には奈良に足を延ばしたり、富士山を見に行ったりしたい」とにこやかだった(写真19)。

【写真19】群島国家フィリピンは島々の風光明媚な自然や多様な暮らしぶりを紹介

【写真20】織物を前面に打ち出したチリの

パビリオン

夕方以降、会場の人混みが少しずつ和らぐにつれ、各国パビリオンの入場制限も緩和されていく。並ばずにすぐ入れたチリ館では、先住民族に根付いた伝統的な織物文化「マクン」を大々的に展示。日本語を覚えたてのチリ人スタッフが「万博のために3カ月かけて作ったんですよ」と懸命にアピールしていた(写真20)。

前回の開催国アラブ首長国連邦(UAE)のパビリオンも夕方は比較的すぐに入れた。館内には清々しい木の香りが立ち込め、ゆったりとした時間が流れる(写真21)。

【写真21】UAEが国家事業として力を入れる宇宙分野の展示

このほか、行列のために館内には入れなくても、併設のショップや食品スタンドならすぐに利用できるという場合もあり、そうした機会を捉えて現地の食や文化に触れるのも一興だ。

コモンズが狙い目

「パスポート不要、一挙にまとめて20カ国以上に行けるのはここだけ」。複数の国が一堂に会する共同パビリオン「コモンズ(Commons)」の入り口で陽気なスタッフがそう訴求する。

平均で10を超す国の共同展示館で、例えばコモンズAならイエメン、ウガンダ、ガーナ、スリランカなど、コモンズBはエチオピア、シエラレオネといった具合だ(写真22、23)。

【写真22】比較的入りやすかった共同館「コモンズ」

【写真23】ジンバブエやフィジーなどさまざまな国の

コーナーが居並ぶコモンズB

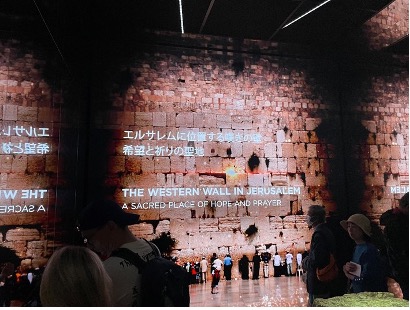

共同館とは言え、ウクライナやイスラエル、パレスチナといった話題の国々もコモンズに入る(写真24、25)。

【写真24】戦禍を訴えるウクライナの展示

【写真25】ユダヤ教の聖地「嘆きの壁」に関する

イスラエルの展示

また、コモンズでは各国の工芸品や食べ物も売られている。食べたり、眺めたりして巡っていると、ちょっとした世界一周の気分に浸れるのも万博ならではだろう。普段見掛けることの少ない日本在住の各国出身者とおしゃべりしたり、友達になったりできる良いきっかけにもなる。比較的マイナーな国の人たちが、20年も30年も日本で暮らしてきたという身の上話は、聞いているだけで興味深い(写真26~29)。

10月半ばまで続く大阪・関西万博。話題はしばらく続きそうだ。

【写真24】戦禍を訴えるウクライナの展示

【写真26】日本からはアクセスが難しいハイチやツバルといった国々にも触れられる機会

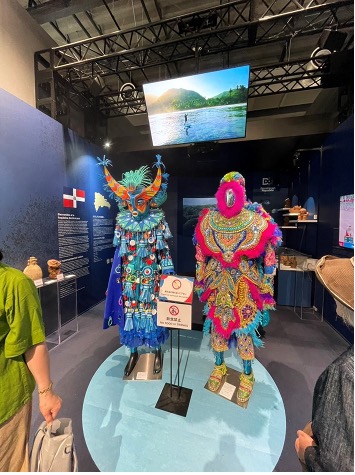

【写真27】カラフルな民族衣装を展示するドミニカ共和国

【写真28】陸上男子100メートルなどの世界記録保持者ウサイン・ボルトを称えるジャマイカ

【写真29】ゴリラがど真ん中に鎮座するウガンダのコーナー

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

南 龍太の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合