4月初め、最近は中国の現地情報アップデートを兼ねて、広東省・深圳でこの時期に開催される大型ICT展示会を見に行っている。その展示会の模様は別の機会にレポートさせていただくとして、今回の「世界の街角から」では、香港を軸として新たに昨年開通した大型交通インフラを2つ紹介していきたい。2つの大型交通インフラとは、香港~深圳間の高速鉄道と、香港~マカオ・珠海間の世界最長の大橋「港珠澳大橋」だ。日本ではこれらが開通したというニュースが伝えられたという印象があまりないが、いずれもそのスケールに驚かされるだけでなく、中国政府の以前からの肝いりである、ビッグベイエリアといわれる珠江デルタ地域開発による経済一体化が最終段階に来ていること、都市間連携のスマートシティのモデルとしても注目する価値があるほか、香港の置かれた微妙な位置についても思いを馳せることができる。

高速鉄道(香港~深圳)

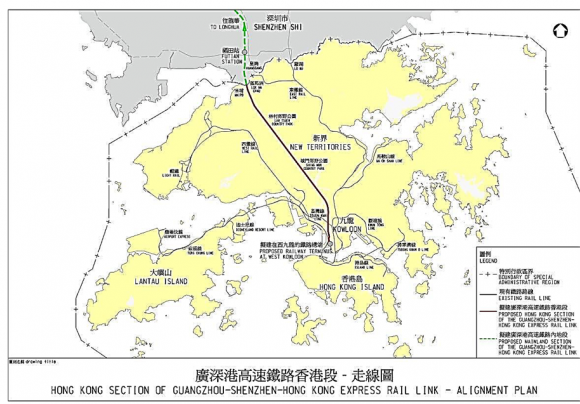

2018年9月に「広深港高速鉄道」の深圳から香港までの区間が開通した。開通したのは図1の地図の太線部分である香港・九龍側中心部に設けられた西九龍(West Kowloon)駅から大陸側の深圳・福田(Futian)駅までの約30km。これにより中国大陸の高速鉄道ネットワークに香港も組み込まれることになり、香港から深圳・広州などを経て、遠くは北京行きや上海行きの直通列車も運行開始、中国大陸の16の大都市への直通列車が走ることになった。香港から北京まではそれまでほぼ1日かかっていたのが、9時間弱で行けるようになったそうだ。

【図1】香港~深圳間高速鉄道

(出典:香港政府)

これまで香港から深圳に行くには港鉄(MTR)の東鉄線という在来線でイミグレーションにかかる時間も含めて1時間半くらいかけて行っていたのだが、今回はこの高速鉄道が開通したことを知り、試しに乗ってみることにした。宿泊先のホテルからMTRを乗り継ぎ高速鉄道の始発駅、西九龍駅へ。ここは香港空港から市内へのアクセス特急であるエアポート・エクスプレス(機場快線)の九龍駅からも徒歩圏内にあり、ショッピングセンターやオフィス、タワーマンションと一体化して新たな開発が行われているところだ。香港の百万ドルの夜景が見下ろせる新たな観光スポットとしても期待されているそうだ。

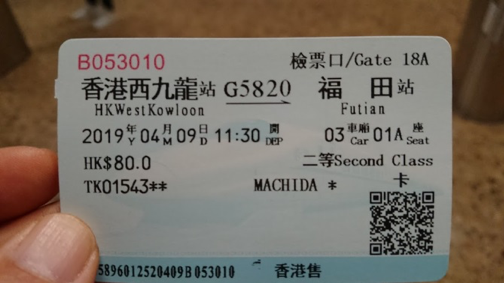

【写真1】高速鉄道の乗車券

(出典:文中掲載の写真はすべて筆者撮影)

【写真2】チャットボットでも切符が買える

西九龍駅の乗車にあたっての特徴は、この駅の中で香港側出国と中国側入国が行われることだ。空港のターミナルのような巨大な駅舎で切符を購入(写真1)。香港から福田までは80HKドル(約1,120円)とリーズナブル。切符は写真2のようなアプリでもチャットボット形式で簡単に買えるようだ。香港側イミグレーションでの出国手続きが終わり、黄色いラインで「ここから中国側エリア」と表示された線を越えると、中国側の入国手続きや検疫、税関を通過する。手続きはいずれも簡単で、頻繁に利用する者には、いわゆる「自動化ゲート」が用意されており、実際にはそちらを使う人たちが多かった。これまでの鉄道による出国では、香港側で出国、中国本土に徒歩で入ってから入国という手続きが普通だが、西九龍駅の場合は、香港エリアにある建物の中の一部が中国エリアになっているということで、中国法が適用されることから、香港側では反対運動も起きたそうだ。出入国を1カ所で乗車前にすべて行うことは旅客の利便性から考えると、そちらの方がよいのであるが、香港領内に中国の治外法権的なエリアができるのは返還以降中国の圧力拡大を危惧する香港人にとって非常にデリケートな問題だったことは容易に想像できる。

出国を済ませたあと、写真3の巨大な駅構内で電車の出発を待つ。実際、西九龍駅には10時ごろ到着したのだが、発車45分前を切った列車の切符は売ってくれないので、11時半発の福田行きに乗ることになり、結局1時間以上も駅で待つことになった。飛行機による出国が搭乗まで時間がかかるのと同様、この駅の場合もそれなりに駅には早めに行かないといけず、在来線で気軽に国境越えするのとはちょっと違うような気がする。また、巨大な吹き抜け式のターミナルビルの上の方にはショッピングモールがあるのが見えるのだが、モールのエリアは香港側にあり、一度香港を出国してしまうとそのモールにも行けず時間をつぶす先があまりないのは要改善事項ではないだろうか(逆方向の深圳・福田から香港へ向かう場合は香港到着後に出入国手続きになるのでそちらの方が便利かもしれない)。

【写真3】西九龍駅構内

(中国エリア)

写真4は高速鉄道の車両、写真5は内部の様子だ(日本のように椅子が回転式でなく、進行方向逆向きが半分なのが残念)。まだ開業間もないこともあり、いずれも非常にきれいで未来的な趣である。しかし、西九龍から深圳・福田まではわずか14分、この区間は時速200km以下に制限されているようであるが、冒頭の地図にあるように全トンネル(途中非常用の降車駅があり、そこだけ一瞬地上に出る)でほぼ直線コースを進むので、車窓を楽しむといったことは残念ながら全くない。日本にもいずれ開通するリニア中央新幹線もこんな感じなのだろう。

【写真4】高速鉄道の車両

【写真5】車内の様子

港珠澳大橋(香港・珠海・マカオ大橋)

【図2】港珠澳大橋

(出典:Wikipedia)

さて、もうひとつの巨大インフラの港珠澳大橋(Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge)だが、こちらは、昨年10月に開通した、長さ55kmという世界一長い橋で香港~マカオおよび広東省・珠海を結ぶ。

これまで香港からマカオへはジェットフォイルなど高速船で約1時間かかっていたのだが、この巨大な橋(一部は海底トンネルで、ちょうど東京湾アクアラインをさらに長大化したようなもの)の開通により45分程度で車のまま行けることになり、物流を含めてこの地域の経済活動活発化が期待されている。同大橋経由で多数のバスが頻繁に走っており、香港からマカオ、広東省珠海まで行ける便利な手段がまたひとつ増えたという実感だ。

香港中心部から再びMTRを乗り継ぎ、香港ディズニーランド行きの電車の乗換駅でもある欣澳(Sunny Bay)駅からバスで港珠澳大橋の香港側口岸(チェックポイント)である人工島へ向かう。位置的には香港空港の東側にあり、マカオとは反対方向にあるが、香港空港の拡張事業にも関係しているようだ。この口岸ビルも、空港のターミナルのように超巨大な建物だ(写真6)。写真7のタッチスクリーン式の販売機で切符を買う。筆者は香港の交通系プリペイドICカードであるOctopus(八達通)を持っていたのでそれで買ったが、ここに限らずどこでも中国のAlipay(支付宝)、WeChat Pay(微信支付)やその他クレジットカードのキャッシュレス決済が普通に利用できる。香港~マカオ間は65HKドル(約910円)とフェリーの料金よりもだいぶ安くお手頃な値段だ。

【写真6】香港口岸ビル

【写真7】切符販売機と切符

切符を買ったらイミグレーションを追加し、香港を出国(写真8)、バス乗り場に向かう。今回乗ったのはこの橋をシャトルバスのように往復するバスで、数分おきに頻発しているのであるが、これ以外にも香港市内から、マカオの著名なカジノ併設ホテル行きの直通バスなども設定されている。

【写真8】マカオへ

バスは香港口岸を出発、香港空港の南側を走ったあと、外洋に向かう。この日は天気があまりよくなかったので、海上全体にガスがかかっていたが、天気の良い日は絶景だろう。バスの左側の窓側席に座ったが、対向車が左側に見える(写真9)。香港やマカオは日本と同じ左側通行なのだが、この大橋は中国本土と同じ右側通行だ。先ほどの高速鉄道の西九龍駅もそうだったが、中国本土からのプレッシャーをここでも香港人は感じるのではないか。

【写真9】橋は右側通行

写真10は大橋の真ん中くらいの位置で撮ったものだが、このような感じで橋の先の方が見えない景色は圧巻だ。バスは時速70kmくらいのスピードで穏やかに走り続けたが、55kmという長さはやはり尋常でない。ただ、対向車はあまり多くなく、この巨大な橋の建設費を回収できるのは相当先の話だろう。そうこうしていると、マカオや珠海の街が見えてきた(写真11)。マカオ・珠海側にも巨大な人工島があり、そこにそれぞれの口岸、イミグレーションの大きな建物が鎮座し、写真12のポイントを越えると、マカオ領内だ(珠海への道はその手前で分かれる)。

【写真10】彼方まで続く橋

【写真11】広東省珠海の街並

【写真12】マカオ入境

マカオの口岸ビルに入ると、写真13の大きなディスプレイが歓迎。香港では見られなかったポルトガル語が依然としてマカオの公用語のひとつであり、随所にポルトガル語を見ることができる。

【写真13】マカオの歓迎ディスプレイ

【写真14】黄金色に燦然と輝Grand Lisboa

今回は港珠澳大橋を渡ることが目的だったので、マカオでの行き先を特に考えていなかったが、口岸ビルからマカオ半島行きのバスに乗り散策することとした。マカオへは筆者は約30年ぶり2回目の訪問だが、昔の記憶では「香港の田舎」的な雰囲気で、ごみごみした印象だった。今回久しぶりに来てみると、やはりカジノではラスベガスを抜いて世界一の売上規模になり、カジノ収入で潤っているということもあるのか、街はかなりお洒落になったように感じた。昔からの最も有名なカジノがあるGrand Lisboa Hotel(新葡京)(写真14)のカジノに入ってみたが、平日の昼すぎというのに、ものすごい数の客でごった返していた。日本でも今後目指している統合型リゾート(IR)はこのような雰囲気が理想なのだろうか。

Grand Lisboaの近くを歩いていると、写真15のようなポルトガル系小学校の下校時間と重なって、父兄が子供の迎えに来ている光景を目にした。マカオは旧ポルトガル領だというものの、純粋なポルトガル系の人は今やほとんどいないのではないかと思っていたら意外とそうでもないようだ。もしかすると、ポルトガル語圏にはこのマカオのほか、ブラジルをはじめ成長著しい国もあり、中華系の父兄も子弟をポルトガル系の学校に通わせてグローバル化に対応していこうという考えがあるのではないかと想像する。写真16は中心部にある「セナド広場」という歴史的地域である。ここはまさに古い欧州そのものであり、欧州の街によくある「旧市街」だ。このような文化も守られているマカオは、面積は香港と比べてもさらに小さい(世田谷区の半分程度)が、狭いところに様々なものが凝縮されていて面白い。また改めてゆっくり訪れてみたい街のひとつになった。

【写真15】ポルトガル系小学校の下校時間

【写真16】セナド広場

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

町田 和久の記事

関連記事

-

スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題(5)

- WTR No440(2025年12月号)

- スマートフォン

- 日本

- 規制

-

世界の街角から:「欧州のパタゴニア」、世界自然遺産ドロミテアルプスはやっぱり凄かった

- WTR No440(2025年12月号)

- イタリア

- 世界の街角から

-

眠れる資産から始まる未来 ~循環価値の再発見

- ICR Insight

- WTR No438(2025年10月号)

- 日本

- 環境

-

自治体DXを実現するのは”公務員” 〜デジタル人材育成の実態と解決策

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- nihon

- WTR No438(2025年10月号)

- 地方自治体

- 日本

-

世界の街角から:「フランクフルトへの乗客」または、旅の危険とハプニング

- WTR No438(2025年10月号)

- ドイツ

- 世界の街角から

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合