コロナ下で加速した地域文化のICT化

はじめに

長年にわたり東京への一極集中が進む一方で、地方における少子高齢化や人口減少が深刻化してきた。この背景を受け、内閣府は「東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持すること」[1]を目的として地方創生に取り組んでいる。地方創生の実現を図るうえで重要な核のひとつが地域文化の振興である。地域文化とは、文化財や文化遺産といったものに限らず、祭りや高齢者が語る昔話、歴史的建築物、伝統芸能等々も含めた地域に根ざした文化のことを指す。しかしながら地方における過疎化や少子高齢化による地域コミュニティの衰退と文化芸術の担い手不足や、新型コロナウイルス感染拡大防止のための「多くの人に提供される場と機会」の縮小等により、文化芸術の価値の提供機会が停滞している状況が発生している。

新型コロナウイルス感染拡大による大打撃と加速したICT化

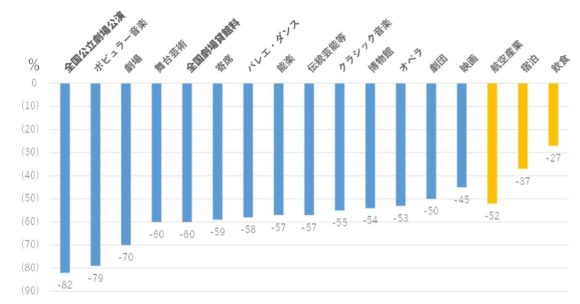

前述のとおり元々提供機会が停滞しつつあった地域文化に対して、新型コロナウイルス感染拡大がさらに打撃を与えた。文化芸術振興のための政策提言等の活動を行う「文化芸術推進フォーラム」が実施した「新型コロナウイルス感染症による文化芸術界への影響調査」によると、文化芸術は最も影響を受けたと言われる観光、飲食など他の業種と同等かそれ以上に甚大な損失を被っている実態が明らかとなった(図1)。

【図1】2020年事業収入減少率(2019年対比)

(出所:文化芸術推進フォーラム「新型コロナウイルス感染症拡大による文化芸術界への甚大な打撃、そして再生に向けて」(2021年7月7日)を参考に筆者作成)

2020年2月末の文化イベント自粛要請から始まり、度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等により観客収容率と観客数が制限された。一時的な緩和があったものの3密回避の呼びかけにより、文化芸術は果たして不要不急なのかという議論が数多くなされたことは記憶に新しい。特に行事等の開催が困難となり、また国内のみでなく海外からの観光客の減少にも伴い、地域の礎である伝統行事や民俗芸能等の地域文化はその存続が危機的な状況になっている。

そのような状況下で活路として期待されているのがデジタル技術を活用した新たな地域文化振興の取り組みである。デジタル技術を使えば、その特性を生かし、現実のアナログな情報をデータ化することによって文化財・文化遺産等を情報の損失なく半永久的に保存し保護できるだけでなく、時間的・空間的制約を超えて歴史的建造物の外観等のデータを提供することができる。また、最新のXR技術と組み合わせて新たな付加価値を提供する取り組みも登場している。

こうしたプロジェクトの推進は目的や予算に応じて主体者が自治体となるケースと外部企業が主体となるケースに分かれる。以下では、地域文化を保護・復興するためのデジタル活用の事例について、自治体が中心となり実施した取り組み、企業が働きかけた取り組みの順に取り上げ解説する。

自治体が中心となった取組事例①:

安土城復元、デジタルで見える化(岐阜県)

【図2】最先端のデジタル技術を活用して、当時の安土城の姿や過去の調査の様子をタブレットやスマートフォン、VR・MRなどにより復元。マニアだけではなく、子どもやファミリーで楽しめるような「見える化」を目指す。

(出所:広報誌滋賀プラスワン「NEXT STAGEへ!「幻の安土城」復元プロジェクト(広報誌滋賀プラスワン令和3年(2021年)1・2月号vol.189)」)

戦国武将の織田信長が築いた安土城について、滋賀県は2026年の築城450年に向け、デジタル技術を活用して焼失した天守を復元するプロジェクトを進めている。

安土城は1576年の築城開始からわずか10年で廃城となったことから、資料はほとんどなくその実像は謎に包まれている。滋賀県は、全国的な知名度を誇る安土城の実像を解明し、目に見える形で復元することで、安土城の価値や魅力を広く発信し、地域の活性化につなげることを目指す。

プロジェクトでは、①史跡の保存と継承、②デジタルによる安土城・天守・城下町の復元の2点が中心となる計画だ。①では史跡の発掘調査を実施した際に、拡張現実(AR)等デジタル技術を活用し、発掘調査成果を含めた情報を多言語で発信していく。②では天守をデジタルにより復元しWebやアプリで公開するのみではなく、仮想現実(VR)や複合現実(MR)等の先端技術によって信長時代の安土城・城下町の様子を再現し、安土城考古博物館や資料館等各所で紹介していく。また発掘調査現場と博物館をリモートで接続し、リアルタイムで専門の学芸員による調査の解説を行う等、最新デジタル技術を駆使し情報発信を行っていく(図2)。

自治体が中心となった取組事例②:

デジタルミュージアム開設(栃木県矢板市)

新型コロナウイルス感染拡大を受けICTを活用した郷土学習環境の構築や地域文化の情報発信を目指し、2021年5月、矢板市はオンライン上で市内の文化財を鑑賞できる専用ホームページ「市デジタルミュージアム」を開設した。市内の指定文化財などをデジタルデータ化して紹介しており、市民グループとも協力しながら内容の充実化を図る。

実在する資料館をイメージし、「常設展示室」「企画展示室」「収蔵庫」「情報コーナー」などのメニューを設けた。デジタルの利点を生かし、「見る」だけでなく「使える」を目指して構築したというデジタルミュージアムは、拡大して鑑賞できる「高精細画像」の掲載を基本としている。高精細な古文書や掛け軸、3次元画像にした土器等、普通の展示では見られない角度からも鑑賞できるようにしたことが特徴となっている。

また、学校の授業等で活用してもらうため、市内の小中学校を対象に、「縄文時代の道具セット」「むかしの農機具セット」などの各種資料の貸出サービスも行っており、オンラインとオフラインの融合も図る。

企業が働きかけた取組事例①:

MR技術で地域の魅力を伝える地域創生アプリ(丹青社、NTTドコモ)

店舗などの商業施設、博物館などの文化施設等の空間づくりの課題解決を行う株式会社丹青社は、NTTドコモが販売するウェアラブルヘッドセット「Magic Leap 1(マジックリープワン)」で鑑賞できる長崎県五島市の3D観光シミュレーションアプリ「GOTO 3D MAP」を2021年12月に開発した。

「Magic Leap 1」は、現実の風景にデジタル映像を重ね合わせて投影するMR技術を使って仕事やゲームなどができるゴーグル型端末だ。「Magic Leap 1」を着用すると、MR技術によって遠隔地にいながら目の前に広がる五島市を俯瞰して見ることができる。五島市の名所や文化、地形などの情報について、直接現地に行くことが難しい状況でも「臨場感をもって地域の魅力に触れることができる」という。

2021年12月25日~ 26日(日)に「日本橋 長崎館」(東京都中央区)にて開催された「五島市UIターン相談会〜五島を感じる!XRで島暮らし体験〜」では、ICT技術を活用した実証実験として「GOTO 3D MAP」を一般客が体験し、都市圏にいながら五島市の魅力をリアルタイムで感じることが叶った。丹青社の今後の展望としては、地域創生支援の取り組みの中で、地域の魅力を引き出すべく、観光資源を広く発信するツールとして地域に合わせたコンテンツを搭載し、本アプリを活用していくという。

企業が働きかけた取組事例②:

スマホをガイドに旅先の理解を深めるアプリ(ON THE TRIP)

株式会社ON THE TRIPが手掛けた「ON THE TRIP」は、神社やお寺などの文化財、絶景や温泉地、芸術祭、禅や寿司などのカルチャー等さまざまな旅先への理解をその場で深められるトラベルガイドアプリだ。新型コロナウイルスの影響で、非接触型サービスに注目が集まっているが、同サービスは人が介在することもなく、自身のスマートフォンを使い、24時間365日好きな時にガイド音声を聞くことが可能だ。また海外からの観光客も見込み、多言語対応も行っている。(図3)

同社は、日本の文化財の入館料が安すぎるが故に設備投資ができず、文化を伝えきれていないという問題意識から、文化財と提携して無料で施設のオーディオガイドアプリを制作する取り組みをスタートした。サービス開始以降、さまざまな形でお寺や美術館といった地域の文化財や施設の魅力を発信する提案を行い、施設の負担を最小限にしたうえで、売上向上や収益改善に貢献している。

同社が手掛けた香川県小豆島にある妖怪美術館では、ポスターやリーフレットなどすべてのグラフィックデザイン、Webサイト、QR読み込み用のバーコードを印刷したパネル設置など含めた現場の導線設計、そしてそれらをすべてつなぐオーディオガイドを制作。2019年4月のリニューアルオープン後、入館料を1.5倍値上げしたにもかかわらず、昨年同月対比で入場客が増加しており、入館者は3.6倍、売上は最大で11倍になった。コロナ禍の現在でも売上は好調だという。

デジタル技術の活用推進による新しい地域文化の振興・保護・継承とIT人材の内製化

後継者不足や人々の関心の低下に加えて、コロナ禍による人流の減少などを背景に苦境に立たされている地域文化では、デジタル化の推進が急速に進んでいる。上述のとおり文化財の保護・継承のみでなく、新たな付加価値の創造も期待されている。

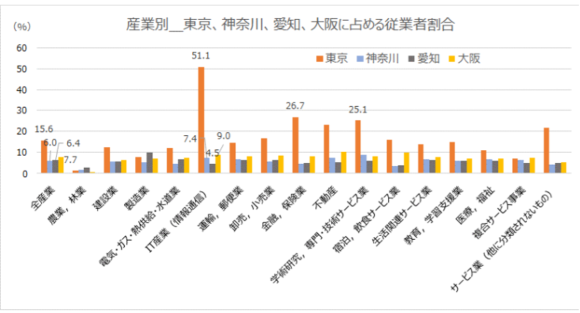

しかし、コロナ禍で推進されたデジタル化の取り組みを単発で終わらせることなく継続的に進めていくには、外部の人材・知見に頼るだけでなく自前でのデジタルリテラシーの高い人材の育成・獲得が今後必要になる可能性が高い。現状日本のIT人材は、首都圏や大都市圏に集中していることが窺え、地域のデジタル化を推進するIT人材の不足が課題となっている(図4)。コロナ禍においては地方移住やワーケーションといった機運も高まっており、こうしたIT人材に地域が選ばれることでデジタル化を加速・継続していく好循環が回り始めることであろう。

【図4】東京のIT関連産業(情報通信)企業への集中も顕著な状況。

IT人材の東京のIT企業の集中により、地域のデジタル化を推進するIT人材の不足は課題。

(出所:経済産業省、みずほ情報総研株式会社「我が国におけるIT人材の動向」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_jinzai/pdf/001_s01_00.pdf)

[1]「第2期『まち・ひと・しごと創生総合戦略』」令和元年12月20日 https://www.chisou.go.jp/sousei/info/pdf/r1-12-20-senryaku.pdf

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

軽部 弥生(転出済み)の記事

関連記事

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

-

アバターと立法〜サイバネティック・アバターの法律問題季刊連載第二期第3回

- WTR No441(2026年1月号)

- メタバース

- 仮想空間

-

スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題(5)

- WTR No440(2025年12月号)

- スマートフォン

- 日本

- 規制

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合