選挙イヤーにおける生成AIとの向き合い方

昨年来、生成AIがビジネスや日常生活において広く活用され、浸透し始めている。ブームの火付け役となったChatGPTのリリースから1年半余り、新たな生成AIや機能が数多く登場してきた。ただ、その精度の高さゆえに偽情報や誤情報の生成、拡散といった問題は一段と複雑化している。<pそうした中、米大統領選をはじめ世界中で国政選挙が相次ぐ「選挙イヤー」の2024年は、選挙活動での積極的なAI活用が目立つ一方、悪用や誤用への対策も急務とされる。

本稿では、生成AIが台頭した昨年以降の動きをまとめつつ、AIに対する期待と課題の現在地について、概説したい。

生成AIこの1年半

2022年11月末の米OpenAIのChatGPTの登場以来、巨大ITや新興企業による生成AIの開発、ローンチが相次いだ。

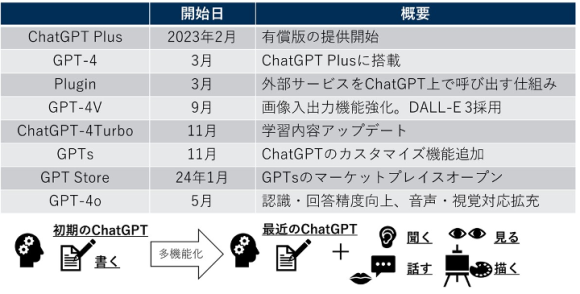

OpenAIは当初、ChatGPTに大規模言語モデル(Large Language Models:LLM)として、GPT-3.5を搭載していた。その後、2023年3月には性能が格段に向上したGPT-4を組み込み、ChatGPT Plusとして有料ユーザーに提供してきた。半年後の9月には、独自の画像生成AI「Dall-E 3」を組み込んだ「GPT-4V」を発表し、画像による出入力の機能を強化、さらに2024年5月に発表した「GPT-4o」では、画像や音声によるプロンプト(指示)への応答速度が相当程度高まった。スマホなどのChatGPTのアプリに対し、話し掛ければ、まるで一人の友人であるかのように、自然な会話が成立する。GPT-4oのoはオムニバス「全体、全方位」を意味し、当初テキストのやり取りが中心だった機能は、まさに全方位的に「マルチモーダル化」が加速している(図1)。

ChatGPTの提供元OpenAIに巨費を投じて提携する米Microsoftも、独自のクラウドAzureやアシスタント機能のCopilotにGPT-4やDall-Eを取り入れ、そのサービス開発を強化している。

ChatGPTの独走を食い止めようと、猛追を図るのが巨人Googleである。2023年5月にChatGPTに類する機能を持つ生成AI「Bard」を発表、その後改良を重ねて同年11月にBardをGeminiに衣替えした。2024年5月にはそのGeminiの最新版となる「Gemini 1.5 Flash」を発表している。ただ、Geminiは不正確、不適切な画像を出力してしまうといったトラブルが取りざたされ、Googleの親会社の株価が急落するなど、思惑通りに事が運んでいないのが実情である。

一方、第三極として注目されるのが米新興のAnthropicが手掛ける生成AI「Claude」であり、評価指標によってはChatGPTを凌ぐ性能を誇るとされる。同社にはGoogleが先鞭をつけて3億ドルを出資したほか、Amazonが2023年に40億ドル、2024年に27億ドル超を相次いで投じて提携関係を結んだ。Amazonはこのほか自社のクラウドサービスAWSで生成AI開発用のプラットフォーム「Amazon Bedrock」を展開し、他社の生成AIをユーザーに提供している。加えてAmazon独自の生成AI「Amazon Titan Text」も手掛け、サービスのラインアップを充実させている。

一方、中には息切れする新興企業も見られ、明暗が分かれ始めている。2022年創業のInflectionは、Microsoft創業者のビル・ゲイツ氏やGoogle元CEOのエリック・シュミット氏ら業界の著名人がこぞって出資して注目度が高かったが、創業者ら中心人物が2024年3月にMicrosoftへ転身、Inflectionの生成AIの中核技術もMicrosoftに取り込まれつつある。また、画像生成AIの最右翼と目されていたAIサービス「Stable Diffusion」を開発したStability AIも、OpenAIやGoogleとの競争激化を背景に失速が目立つ。

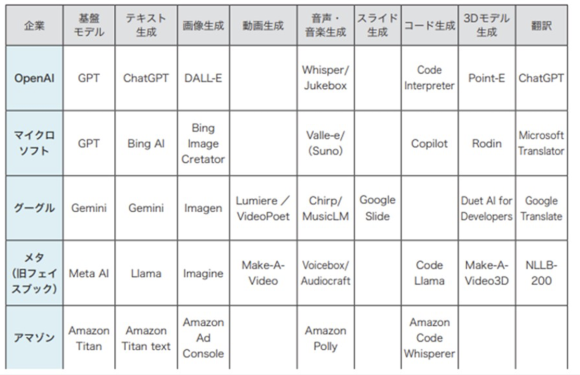

今後さらなる合従連衡が進みそうだが、当面はOpenAIとMicrosoft連合の優位が続くと見込まれる(表1)。

新たなトレンド

生成AIをめぐる激しい競争や、新たな技術・サービスの開発に対する期待の高まりを受け、市場は拡大の一途をたどるとの見方が大勢となっている。

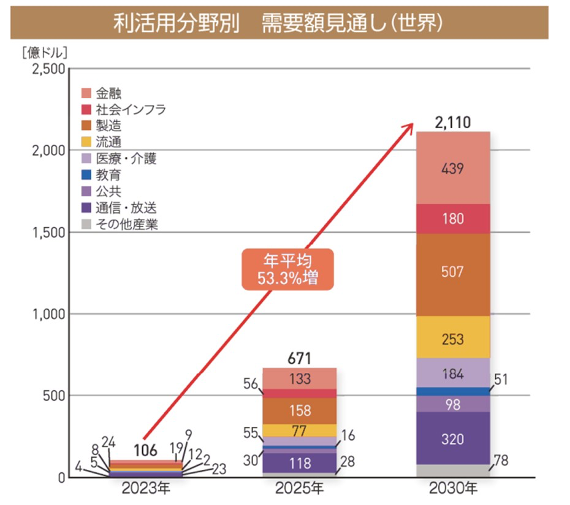

電子情報技術産業協会(JEITA)が2023年12月に発表した「生成AI市場の世界需要額見通し」によると、2023年に106億ドルだった生成AIの市場規模は、2030年に2,110億ドル(30兆円超)まで拡大すると見込まれる。年平均成長率(CAGR)は53.3%と驚異的な成長スピードを遂げる(図2)。

その他にも投資銀行やシンクタンクがさまざまな生成AIの市場予測を示しており、総じて市場の急拡大を予想している。

また、生成AIの普及とともに「大規模言語モデル」や、生成AIの精度の高さの指標となる「パラメーター」、「プロンプト(指示)」、予期せぬ誤った出力「ハルシネーション(幻覚)」といった関連用語が、キーワードとして話題に上る機会が増えた。

背景には今次の生成AIブームに至る過程では、言語モデルのパラメーター数を100億、1,000億と巨大にしていくことで性能が一段と高まるという「スケーリング則」に基づき、各社が研究開発を進めてきた経緯がある。

一方で、大規模言語モデルの開発や生成AIの出力には、相当量の電力を費やすといったサステナビリティの問題も指摘されている。そうした観点から、高性能さは失わずにパラメーター数が数十億以下のSLM(Small Language Models)、すなわち「小規模言語モデル」を志向する動きも目立ち始めている。NTTが3月から商用展開をしている独自の生成AI「tsuzumi」もパラメーター数が6億と超軽量型である。

また、モデルのマルチモーダル化の進展を背景に、入出力にテキストではなく画像を用いるケースも増えていることから、言語モデルと類する概念の「大規模画像モデル(LVM; Large Vision Models)」の研究が進み、注目度がにわかに高まっている。

加えて、AIを利用する人間側の心構え、内面を問う議論も活発化している。AIは使い道によっては至便である反面、使い方を誤って制御できなくなれば「人類の存続に対する脅威」になり得るとして、国連が警鐘を鳴らす。そうした中、AI TRiSM(エー・アイ・トリズム)といった言葉が取りざたされている。これはAIのTrust(信頼性)、Risk(リスク)、Security(安全性)、Management(管理)のアルファベットの頭文字を取った造語で、AIのリスクマネジメントの重要性があらためて意識されている。

AI Election Yearの2024年

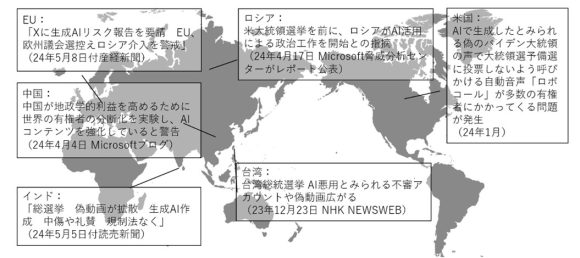

AIの生成や学習の過程における著作権や肖像権の侵害、差別的、侮辱的コンテンツの出力などAIのリスクや脅威は枚挙にいとまがない。さらに、2024年は特にそのリスクが顕在化しやすい年とされる。世界中で大きな国政選挙が相次いで行われ、AI悪用の懸念が高まっているためである。2024年には70以上の国や地域で選挙があり、実に世界人口の半数が投票権を持つ。

選挙戦での効果的、効率的なアピールなど、AIが利活用される場面も当然ある。ただ、ディープフェイクなどが悪目立ちしているのが現状である。

今年既に選挙が行われた国や地域ではさまざまなAIの乱用が確認されている。有権者数世界最多、9億7,000万人が国政を占うインドの総選挙は4~5月に行われ、モディ首相率いるインド人民党(BJP)を中心とした与党連合が過半数の議席を維持した。この選挙戦の間、与野党を問わずさまざまな偽動画がAIで作られてSNSで拡散、有権者を惑わした。そのほか、1月に投開票された台湾総統選挙でも、PRや相手候補の妨害に使われた偽動画や不審なアカウントにAIが悪用されたとみられる。

数多くの選挙がある2024年、最大の注目が集まるのは11月の米大統領選であろう。年初から既に選挙戦がヒートアップしているが、ここでもやはりAIの乱用が問題視されている。1月には、AIで生成したとみられる偽のバイデン大統領の声で大統領選予備選に投票しないよう呼びかける自動音声「ロボコール」が多数の有権者にかかってくる問題が発生した。

こうした本人そっくりの音声を生成する技術は「ディープフェイクボイス」と呼ばれ、世界中で対策が急務となっている。しかし、その加速度的な普及に対策が追いついていない(図3)。

国を挙げてAI悪用防止に奔走

そうした事態を受け、MicrosoftやGoogle、OpenAIなどAI関連企業20社は協定、その名も「AI Elections accord(AI選挙協定)」を結んだ。2024年選挙におけるAIの悪用回避に向けた技術協定で、「防止」や「公衆的意識喚起」など7つの主要目標を推進するための原則と行動の自主的な枠組みとなっている。2024年6月末現在、枠組みに加わった企業は30社に迫り、若者から支持される中国系のアプリTikTokの運営会社も加わっている点も注目される(図4)。

選挙に限らず、生成AIの発祥地とも言える米国は、その推進や開発を手掛ける企業活動の後押しと同時に、リスク管理も強化し始めている。

2023年10月には大統領令により、生成AIサービスの公開前の安全性評価を義務付けるといった措置を講じている。また、2024年4月には米国商務省国立標準技術研究所(NIST)が生成AIのリスク管理に関する指針案などを公開している。

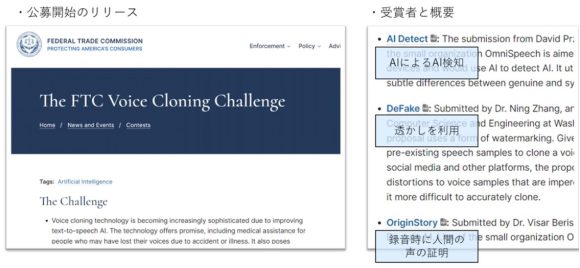

企業や市井の人の知恵を積極的に生かそうという取り組みも始まっている。米連邦取引委員会(FTC)は、AI音声クローンによるなりすまし詐欺を防ぐためのアイデアを「音声クローンチャレンジ」(The FTC Voice Cloning Challenge)として2024年1月に公募を実施した。大学教授や一般のエンジニアなど多数の応募を受け、「AIによるAI検知」など4月に受賞者を発表した(図5)。急速に普及するAI技術については、悪用されることもしばしばだが、そうした悪事を一網打尽に取り締まることはできない。急がば回れの考えで、その都度知恵を絞り、防止策を講じていくのが早道となりそうだ。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

南 龍太の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合