行政の支援施策も後押しする中小企業DXの現在地

はじめに

中小企業は、日本の全企業数のうち99.7%を占め、従業者の69.7%が働く雇用の受け皿であり[1]、様々な製品・サービスの供給主体や地域社会の担い手として、わが国の経済・社会活動にとって欠くことのできない存在である。その生産性向上や新製品・サービス開発といった新たな取り組みは、日本経済の活力につながると期待される。一般的に大企業と比較して経営資源の乏しい中小企業が、独自にこうした挑戦を進めることは難しいため、政府による産業振興の一環として中小企業支援策が講じられている。

コロナ禍をきっかけに加速するデジタル化の流れは、中小企業にも浸透しつつあり、デジタルツールの導入や、デジタル化によって得られたデータの分析などに取り組む企業は増えている。中小企業の生産性向上や新規事業展開においてDXは有効な手段であるため、政府も様々な支援策を拡充し、こうした動きを後押ししている。

そこで本稿では、中小企業のDX化の現状と政府が実施する支援策を整理するとともに、補助金活用の分析や具体的な事例を交えて、中小企業におけるDXの取組動向を紹介する。

中小企業のDXに関する現状

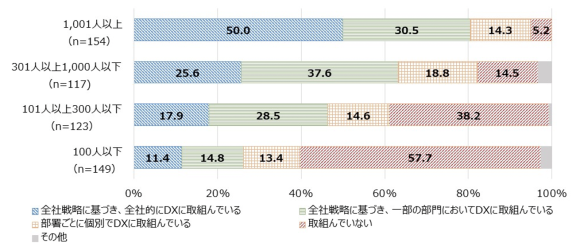

はじめに、政府機関などのレポートから中小企業のDXに関する現状を整理する。独立行政法人情報処理推進機構が公表している『DX白書2023』[2]では、国内産業におけるDXの取組状況について、企業規模別、産業別、地域別などの視点からアンケート結果を取りまとめている。このうち従業員規模別にDXの取組状況を調査した結果が図1である。従業員数が1,001人以上の企業ではDXに取り組む割合が95%近くに達するのに対し、DXに取り組んでいないと答える企業の割合は、従業員数101人以上300人以下の企業で約38%、従業員数100人以下の企業では約58%と、中小企業のDXに関する取り組みの遅れは顕著である。

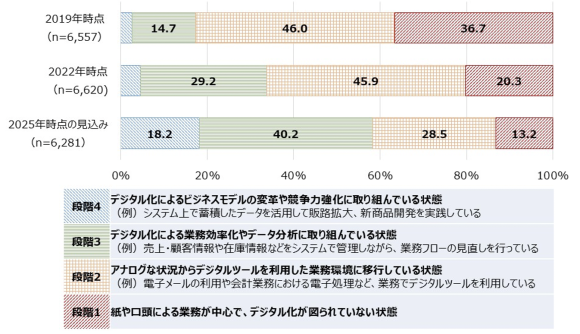

中小企業庁が公表した「2023年版中小企業白書」[3]では、中小企業のデジタル化に関する取組状況の進捗が示されている。ここでは、デジタル化の取り組みを4段階に分類した上で、その進捗について2019年および2022年時点の実績と2025年時点の見込みを調査している(図2)。コロナ禍前の2019年時点ではデジタル化の取組段階が1または2と回答した中小企業が8割を超えていたのに対し、2022年時点ではデジタル化の取組段階が3または4と回答した企業が3割以上に増加した。同割合は2025年には6割弱まで拡大する見込みであり、今後は中小企業においてもDX化の加速が期待される。

白書の中では、中小企業がDXに取り組む上での課題点として、費用負担が大きいこと、デジタル化を推進する人材が不足していること、また、デジタル化に取り組む時間がないことなどが挙げられている。費用負担の面では、後述する補助金の活用も一助となろう。また、人材や時間の不足については、支援機関やITベンダーなど外部資源の活用も有効だと思われる。ただし、地域別にITベンダーの数や質を聞いたアンケート結果からは、ITベンダーが数・質ともに大都市部に偏在化している現状が示されており、地方の中小企業は身近なITベンダーから十分な支援を受けることが難しい状況であることに留意が必要であろう。

中小企業向けDX関連の主な支援策

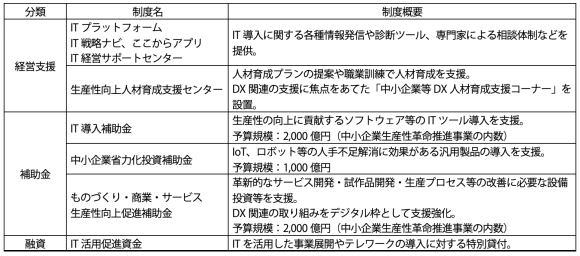

こうした状況を踏まえ、政府は様々な中小企業支援施策を講じている。主なDX関連の支援策を表1(次ページ)に示す。相談窓口などからなる経営支援、IT設備導入などを資金面から支援する補助金や融資制度まで幅広いメニューが整っている。

「ITプラットフォーム」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する中小企業向けIT支援施策の情報を整理して発信している。ここでは、オンラインでIT戦略や導入プランを作成できる「IT戦略ナビ」や、自社の業種や目的に合致したビジネスアプリを検索する「ここからアプリ」、IT専門家がオンラインで相談対応に応じる「IT経営サポートセンター」などが利用可能である。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する「生産性向上人材育成支援センター」は、中小企業等の生産性向上に向けた人材育成を支援している。そのうち、DX関連に特化した「中小企業等DX人材育成支援コーナー」では、ネットワーク・セキュリティ、生産・業務プロセスの改善、売上増加など幅広いテーマが学べる61コースが提供されている。

「IT導入補助金」は、労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツールの導入を支援する補助金である。適切なITツールの選択と、その導入が困難な中小企業を支援する観点から、事前に補助対象となるITツールとIT導入支援事業者が事務局に登録され、当該支援事業者がITツールの導入までをサポートする仕組みとなっている。

「中小企業省力化投資補助金」は、人手不足に悩む中小企業がIoTやロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入する際に活用できる補助金で、IT導入補助金と同様に、カタログに登録された補助対象製品を選択し、販売事業者の協力を得て設備導入を行う。カタログには配膳ロボット、自動倉庫、無人搬送車、券売機、自動チェックイン機等が掲載されており、IT導入補助金よりもハードウェアが中心となっている。

日本政策金融公庫が実施する「IT活用促進資金」は、ITを活用した事業展開やテレワーク導入を目的に、電子計算機や被制御ロボット、周辺端末等の設備を取得する中小企業へ有利な金利での貸し付けを行うものである。

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」については、次章で詳細を述べる。

ものづくり補助金の採択事例から見る中小企業のDXの傾向

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(以下、「ものづくり補助金」)は、製造業のみならず、商業やサービス業を含む幅広い中小企業を対象に、革新的な製品・サービスの開発や生産プロセス等の省力化に必要な設備投資・システム構築を支援するものだ。新規事業を補助対象とする点と必要な設備を中小企業が自由に選ぶことができる点が前述の2つの補助金(IT導入補助金、中小企業省力化投資補助金)と異なる。

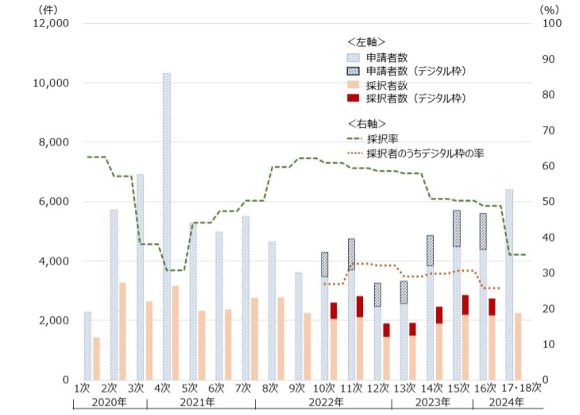

ものづくり補助金の歴史は長く、リーマンショック後の2009年に組成された「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金」以降、名称や公募要領を変えつつ、中小企業の新事業展開をサポートしてきた。2020年3月の公募から現在の名称となり、これまで18次の公募がなされてきた。DXに関する制度改正として、10次公募(2022年7月採択発表)から16次公募(2024年1月採択発表)まで「デジタル枠」が設けられ、DXに資する革新的な製品・サービス開発等を通常枠より優遇した補助条件(補助率を通常:1/2からデジタル枠:2/3へ引き上げ)で支援することとなった。

ものづくり補助金の採択実績は同補助金総合サイト[4]に公表されており、採択率の推移を図3に示す。採択率は公募次によって31%から63%まで幅があるが、18次までの全体では48.7%である。10次公募から設置されたデジタル枠は採択者数の26%から33%を占めており、デジタル枠の設置が中小企業のDXに関する取り組みを後押しした様子が窺える。なお、17次公募(2024年5月採択発表)は省力化(オーダーメイド枠)の先行公募であり、18次公募(2024年6月採択発表)ではDXまたはGXに資する取り組みを「製品・サービス高付加価値化枠(成長分野進出類型(DX・GX))」でまとめて優遇したため、両公募について「デジタル枠」に相当する実績はカウントできない。

【図3】ものづくり補助金の申請者数、採択者数の推移

※17次公募は省力化枠を先行公募したもののため、18次公募と合算して図示した。

(出典:全国中小企業団体中央会「ものづくり補助金総合サイト」をもとに情報通信総合研究所作成)

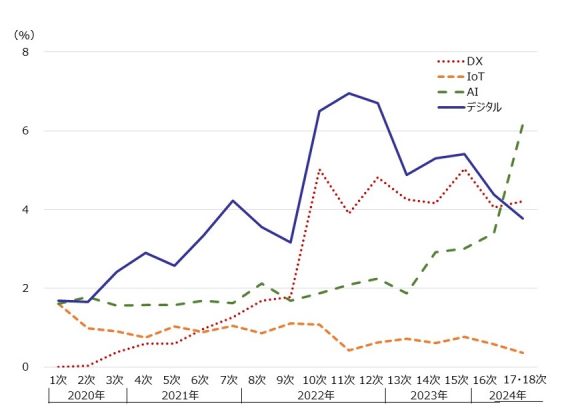

採択案件については、各中小企業が取り組む新規事業の内容が要約された事業計画名も公表されている。その中にDX関連のキーワードが含まれているかを分析することで、採択案件のDXに関する傾向の把握を試みた。図4は、1次から18次までの採択案件について、事業計画名にデジタル、DX、AIおよびIoTが含まれている割合の推移を示したものである。10次からデジタルおよびDXを含む事業計画が顕著に増加しているのは、デジタル枠新設の影響と推測される。2022年11月のChatGPT公開あたりから世間的にもAIに注目が集まる中、14次以降にAIの頻度が上昇し、17・18次ではトップとなる一方で、長期間にわたる取り組みの歴史があるIoTが漸減している点は、DX関係の技術用語のトレンドを反映しているようで興味深い。

【図4】ものづくり補助金の採択事業計画名にDX関係のキーワードが含まれる割合

※17次公募は省力化枠を先行公募したもののため、18次公募と合算して図示した。

(出典:全国中小企業団体中央会「ものづくり補助金総合サイト」をもとに情報通信総合研究所作成)

製造業の現場で進むDXの事例

筆者は2024年4月10日から12日まで開催された第9回ものづくりワールド名古屋に参加した。以下に、中小企業も活用するDXソリューションの具体例として、特別講演で紹介された事例を2つ紹介する。

事例の1つ目はキャディ株式会社の図面データ活用クラウドである。図面は製造業の最重要データである。中小企業においても、紙図面の電子データ化は進んできたが、単なるデータの貯蔵にとどまっており、図面データが業務に活用可能な資産となっていないことが課題となっている。「CADDi Drawer」ではAIを用いた図面自動解析と発注実績情報等の紐づけを行うことで、図面内に含まれるテキストや数値、図面形状の類似性をもとに、膨大な図面から必要な図面を瞬時に検索できる。その結果、設計部門における新規図面作成や調達部門における見積もり判断・調達先選定などに過去の図面データを活用可能となる。今後は、AI見積クラウド「CADDi Quote」で図面・見積もり・受発注データをつなぐことで、見積先の自動選定や見積もり回答精度の向上といった調達業務の高度化を加速する計画だ。

2つ目は建設機械大手のコマツが協力企業を含めた生産設備の稼働状況を見える化した「つながる工場」である。コマツはICT導入に積極的な企業で、建設機械の位置や稼働を遠隔で確認するシステム「KOMTRAX」を2001年から標準装備することで「商品のつながる化」に取り組んできたことはよく知られている。これとは別に、2015年からは「生産情報のつながる化」に関する取り組みとして、独自のIoT生産支援プラットフォーム「KOM-MICS」を導入。社内1,300台、協力企業700台、合計2,000台以上の生産設備の稼働状況をモニタリングし、加工プログラムの最適化、機械の異常検知や予防保全、製品トレーサビリティーの確保など、サプライチェーン全体の生産性向上に取り組んでいる。KOM-MICSは、自社のみならず、中小企業を含む協力企業の生産性向上に貢献する点が評価され、第8回ものづくり日本大賞 製造・生産プロセス部門にて内閣総理大臣賞を受賞している。今後は、KOM-MICSの生産情報とKOMTRAXの商品情報を連携させ、商品需要予測に基づく生産活動の平準化に取り組んでいきたいとのことだ。

図面、生産工程のデジタル化やAIを用いた生産性向上は競争が激しい分野であり、ものづくりワールドの会場でも、多数の類似サービスが展示されていた。中小企業においては、自社の事業内容やDXの目標を踏まえて、適切な規模や内容のサービスを選択することが大切であろう。

まとめ

大企業と比較して遅れていた中小企業のDXに関する取り組みは、コロナ禍を経て加速する機運がある。政府もこうした状況を後押しするため、様々な支援施策を講じている。ものづくり補助金の採択実績の分析からは、中小企業が政策意図を読み解き、DX関連の新規事業に補助金を積極的に活用するとともに、AIに代表される流行の技術も取り入れようとする様子が確認された。具体例として紹介した製造業のDXには、個社でも導入が可能なAIを用いた図面検索から、大企業が主導するサプライチェーン全体の生産工程最適化まで幅があった。引き続き、中小企業がDXを推進する上で直面する課題、政府のDX支援施策に係る効果測定、中小企業のDX化を推進する上で支援機関やITベンダーが果たすべき役割など、中小企業のDXに関する動向をウォッチしていきたい。

[1] 総務省統計局「令和3年経済センサス‐活動調査」https://www. stat.go.jp/data/e-census/2021/ index.html

[2] 『DX白書2023』(2023年3月16日) https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/gmcbt800000 0botk-att/000108041.pdf

[3] 中小企業庁「2023年版中小企業白書」(2023年6月30日)https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/ hakusyo/2023/PDF/chusho.html

[4] 全国中小企業団体中央会「ものづくり補助金総合サイト」https://portal.monodukuri-hojo.jp/about. html

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

小関 真人の記事

関連記事

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

-

アバターと立法〜サイバネティック・アバターの法律問題季刊連載第二期第3回

- WTR No441(2026年1月号)

- メタバース

- 仮想空間

-

スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題(5)

- WTR No440(2025年12月号)

- スマートフォン

- 日本

- 規制

DX 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合