日本をグローバル化させるデジタルノマドビザの可能性

はじめに

~デジタルノマドとは~

デジタルノマドの定義と概要

「デジタルノマド」とは、デジタル技術を活用して特定の場所に縛られずに仕事を行う人々(遊牧民や放浪者を意味するノマド)を指す。こうしたライフスタイルを採用する人々は、コンピューターやスマートフォンなどのデジタルデバイスを使ってリモートで仕事を遂行し、世界中のさまざまな場所を移動して生活している。具体的には、フリーランスのライター、プログラマー、デザイナー、マーケティングスペシャリストなど、インターネット環境があればどこでも働ける職種の人々が多い。

近年、「デジタルノマド」は

- 技術の進化:インターネットとデジタルツールの普及によるリモートワーク環境の充実

- 働き方の変化:オフィスに縛られた働き方よりも自由なライフスタイルを志向

- 企業姿勢の変化:企業がリモートワークを受け入れ、フリーランスも積極的活用

など、労働者を取り巻く志向の変化と環境整備が進んでいることにより、注目度が高まっており、こうした働き方をする人が急速に増えている。

デジタルノマドの専門メディア「ABrother Abroad.com」の調査によると、デジタルノマドは全世界に3,500万人以上いるとされ、その経済効果は7,870億米ドル(約120兆円)にも及ぶといわれている。また、デジタルノマド向けメディア「Nomad List」では、2035年には10億人に達するとも予測されており、今後ますます注目される働き方になっていく可能性が高いと考えられる。

デジタルノマド向けのビザとは?

デジタルノマドのライフスタイルは、数カ月以上にわたって仕事を持ち込んで滞在し、滞在先で住宅、飲食、交通などの生活費をはじめ、レジャーや趣味も含めてさまざまな支出を行うものだ。そのため、単なる旅行者と違い観光業以外の経済セクターにも持続的な利益をもたらす。また、最新の技術とスキルを持ち込み、現地の労働市場に新しいアイデアやイノベーションを提供することで、スタートアップや企業との技術交流の促進にもつながる。また、デジタルノマドの滞在がその国の国際的な知名度を向上させ、多くの観光客やリモートワーカーを引き寄せる効果を生むなど、ポジティブな側面が多い。

以上のとおり、さまざまなメリットが考えらえる一方で、一定の規制を設けて受け入れれば受け入れ国にとってデメリットが少ない、といった理由から、そうした国際的リモートワーカーに滞在してもらうことを目的とした「デジタルノマドビザ」を発給する国が急速に増えている。

当初普及のきっかけになったのは、新型コロナウイルス感染拡大期であったといわれている。当時は多くの国々で経済、特に観光業界が多大なダメージを受け、自国に滞在する人を増やすためそうしたビザの発給条件が検討された。当初は主に小国家の間で広まっていったが、昨今では先進国にも波及してきているのが現状である。

本稿では、デジタルノマドビザの現状を概観し、その可能性について考察する。

デジタルノマドビザの特徴

観光ビザ、就労ビザとの違いとは

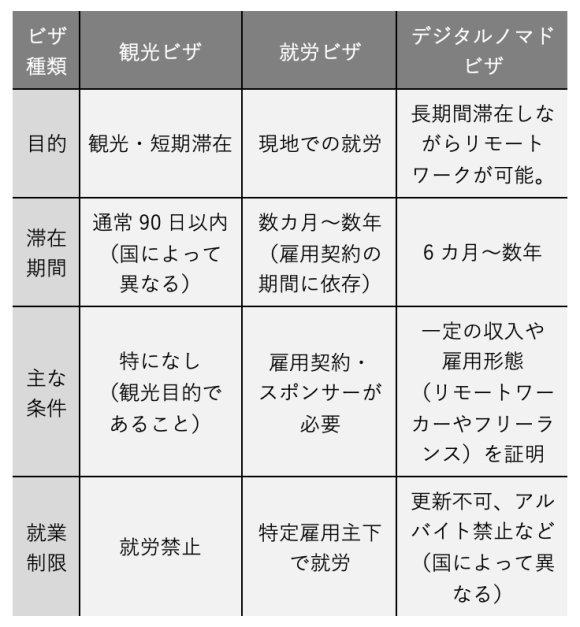

「デジタルノマドビザ」とは、観光ビザと就労ビザの中間に位置し、リモートワークをしながら中・長期間滞在するためのビザである。国連世界観光機関(UNWTO)によると、その発給国は2024年現在、世界で71カ国(全世界の観光地の47%)にまで増加している。ビザの発給条件や滞在期間は国によって異なるため、申請前に詳細を確認する必要があるが、一般的に以下のように整理できる(表1)。

デジタルノマドビザの登場は、観光ビザで来日しつつも観光ビザでは認められていない(いわゆるグレーゾーン)活動をしてしまう人を合法的に認める選択肢となり、就労者および(条件を満たせば)扶養家族も合法的に安心して滞在できるようになる点で非常に意義が大きいといえる。しかし、デジタルノマドビザの場合、滞在期間の延長ができないケースも多く(滞在期間を延長したい場合は、一度帰国し、半年程度開けてからの申請が必要になる)、今後そうした点が改善されるとさらに人気が出そうである。

デジタルノマドビザ発行の条件

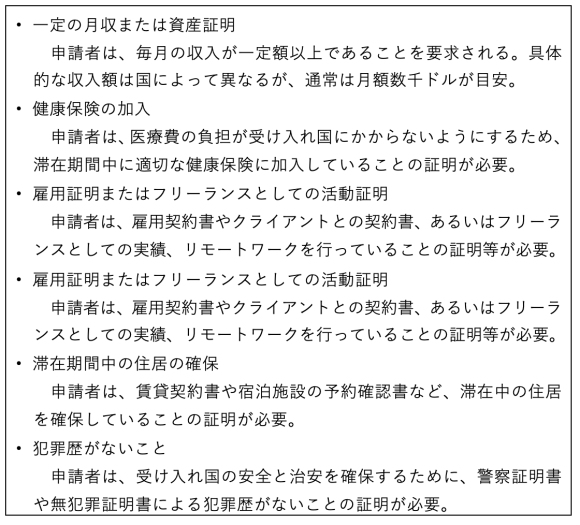

デジタルノマドビザの発行条件は国によって異なるが、一般的には以下のような条件が含まれることが多い(表2)。

このように、書類の用意などは手間がかかるが、一定の暮らしを維持できている人であれば、条件自体はそう厳しいものはないといえる。デジタルノマドビザの導入により、リモートワーカーは新しい環境での生活や仕事を体験できる一方で、受け入れ国も新たな人材や文化との交流を通じて多様性を深めることができる。このような相互利益の関係は、グローバルな労働市場において重要な役割を果たすだろう。

日本版デジタルノマドビザの条件は

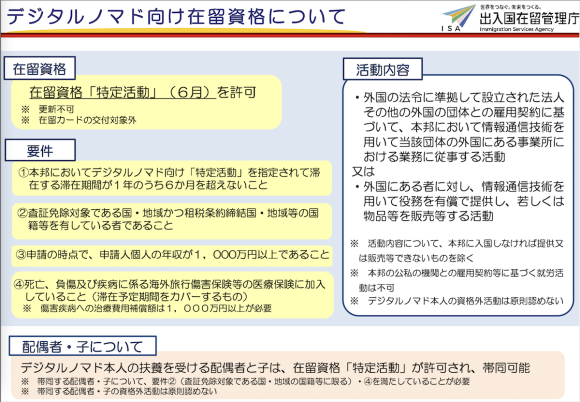

日本でも消費活動による経済効果や技術革新が期待され、経済団体などからも中・長期間滞在できるビザ制度の整備が求められていた。2023年「経済財政運営と改革の基本方針」でデジタルノマドビザの制度化が盛り込まれ、2024年2月にパブリックコメントを開始。その後、2024年4月1日に日本版デジタルノマドビザ制度が開始された(図1)。

【図1】出入国在留管理庁が掲載されている日本版 デジタルノマドビザ発行の条件

(出典:出入国在留管理庁「デジタルノマド向け在留資格について」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001417262.pdf)

ビザ取得の条件は、最低年間収入の1,000万円を証明し、民間の健康保険に加入している必要がある。ビザ保持者には在留カードが発行されず、滞在は最長6カ月間とされ、期間を経過すると更新はできない。

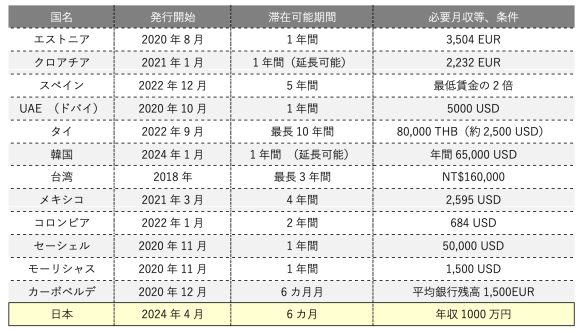

これら日本が設定している条件は、各国との比較ではどうだろうか。例えば年間収入1,000万円(月額約83万円)以上という条件は、エストニアの月額3,504 ユーロ(約56.7万円)やクロアチアの月額2,232 ユーロ(約36.1万円)、ドバイの月額5,000 ユーロ(約75万円)に比べても厳しい。また、1~5年間まで滞在できる国が多いのに対し、日本の滞在可能期間は最長6カ月であり、また在留カードが発行されない(長期賃貸契約や、日本での銀行口座の開設などに制約がある)などの条件を見ても、入国管理局が設定した資格基準はやや厳しめであるともいえる。とはいえ、発行が始まったことについては世界中で歓迎されている(表3)。

【表3】デジタルノマドビザを発行している主な国々の条件比較

(出典:ABrotherAbroad.com公表資料をもとに筆者作成

https://abrotherabroad.com/digital-nomad-statistics/#WHO-ARE-DIGITAL-NOMADS)

デジタルノマドから見た日本の魅力

デジタルノマドの人物像とは?

デジタルノマドの人物像については、前述のABrotherAbroad.comが、世界中のデジタルノマドコミュニティからのアンケートやインタビューをもとに公表[1]している。

人物像(プロフィール)について

- 男女比がほぼ均等(女性が81%、男性が50.19%)

- 人種では欧米系白人(76%)が多く、次いでラテン系/ヒスパニック系(10%)、アジア系(8%)、黒人(アフリカ系)(6%)

- 国籍で多いのは、米国(31%)、ポルトガル(8%)、ドイツ(7%)、ブラジル(5%)の4か国で全体の51%を占めている

- 30代が最も多く(47%)、平均年齢は40歳

職業や支出について

- 自営業(83%)が多く、企業に所属するリモートワーカーは17%ほど

- 自営業の66%は自身のビジネスを所有、残りの34%はフリーランサーやギグワーカー

- 職種は、マーケティング、コンピューターサイエンス/IT、デザイン、ライティング、eコマースなどが多く、それらで全体の51%を占めている

- 平均的な支出予算は月1,875米ドル(年間22,500米ドル)

- 3~6カ月月間1カ所に滞在する人が66%

- 30%は2年くらい、50%は4年くらい、30%は10年以上旅を続けている

苦労や困りごと

- 孤独、家族や友人との別れやつながりに課題を持つ

- 期間中の疲労と長期にわたるカルチャーショック

- 仕事におけるクライアント/顧客維持や新しいクライアントの開拓に苦労

- その他、税務問題や医療問題、医療保険問題にも課題がある

デジタルノマドに日本の魅力は伝わるのか

既に多くの国がデジタルノマドビザを導入していることから、そうした働き方を希望する人は、各国のさまざまな条件を比較して滞在先を選ぶことになるだろう。前項表3を参考にしつつ、デジタルノマドとして滞在する国を選ぶ際の比較条件としては、以下のようなものがあるが、どれも重要な要素になるといえる。

- 有効なビザの空き状況

- グローバル健康スコア(GHS)

- 観光人気&コミュニティ

- ビザ申請の所得要件

- 生活費

- 課税政策と非課税期間

- インターネット速度

こうした点を比較する“デジタルノマドが選ぶ人気国ランキング”がいくつか発表されている。例えば米国の旅行サイト「Travel Off Path」の発表した「New Study Reveals The Top 5 Cities In The World For Digital Nomads In 2024[2]」によると、2024年時点でデジタルノマドが住みたい世界の都市で日本は5位となっており、人気を得ているようだ。特に「観光人気」や「健康スコア」、「交通アクセス」などが評価されているようでひと安心だが、引き続き各評価項目を意識した受け入れ態勢の改善は必要になっていくだろう。

グローバル人材と作る新しい日本へ

地方から始まった日本の人口減少は、都心を含め全47都道府県にまで及んでしまっている。既に多くの産業が働き手確保に頭を悩ませており、今後労働力人口は毎年平均50万人ずつ減少するという試算もある[3]。そうした中、今後を見据え優れた人材の獲得、人材不足解消に向けた「移民受け入れ」については積極的に議論をしていく必要があるといえるだろう。ただし、既に実施している他国からは課題も多く報告されているので、このデジタルノマド受け入れが、議論を進めていく有効策の一つになることが期待される。

昨今、観光庁をはじめ国全体でインバウンド施策を積極的に行っていること、また円安効果もあり、旅行者における滞在先として日本は人気が高まってきている。しかしここで議論するデジタルノマドは観光客と違い、国籍やバックグラウンドに関係なく、「居心地の良さ」を求めて移動する人々であるため、ビザを作ればデジタルノマドが日本に来る、という簡単なものではない。彼らを単なる中期滞在する訪日観光客として見るのではなく、日本を「第二のホーム」と感じ、日本の未来に関わっていきたいと思えるような受け入れ体制を作っていくために、このデジタルノマドビザ施策が活用されることを願いたい。

[1] https://abrotherabroad.com/digital-nomad-statistics/#WHO-ARE-DIGITAL-NOMADS

[2] https://www.traveloffpath.com/new-study-reveals-the-top-5-cities-in-the-world-for-digital-nomads-in-2024/

[3] https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/05/report_230508_01.pdf

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

清水栄治 (転出済み)の記事

関連記事

-

AIとマーケティング

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT

- GIGAスクール構想

- ICT利活用

- WTR No442(2026年2月号)

- 教育

- 日本

-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭

- WTR No442(2026年2月号)

- 世界の街角から

- 日本

-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~

- AI・人工知能

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No442(2026年2月号)

- 介護

- 医療

- 日本

- 福祉

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合