ICT雑感:「地方創生」ICTの使い方

1. 地方創生。実施の段階に。

地方創生の起点である地方版総合戦略の策定が進んでいる。2015年度内の策定が内閣官房より地方自治体に向け通知されているが(2014年12月27日)、上乗せ交付金の影響もあってか、当研究所の調査でも半数弱の自治体が2015年8月までに着手済と回答しており、今まさに戦略策定の真っ最中と言ってもよいかもしれない。戦略策定に当たり、先行的な取り組みを通じてICT活用の可能性、および地方創生ならではの特徴について考えてみたい。

2. 自治体消滅問題の構造と対処の方向性(コスト削減か収入増か?)

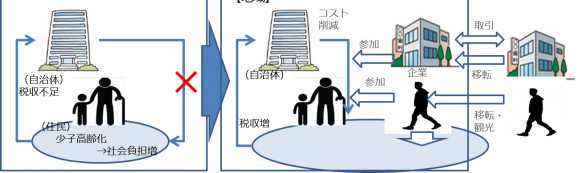

地方創生に関しては、いわゆる「増田レポート 地方消滅」で問題が体系的に整理されているが、東京一極集中のなか、都市部でも田舎でも全国的に急激な人口減少を迎え、2100年には現在の40%(4,959万人)、すなわち明治時代の水準まで減少する。その手前、2040年までに896自治体は20歳から40歳の女性人口が半減し、消滅の危機を迎えるという。即物的に言えば、人口減少による税収減により社会サービスの提供・維持が難しくなるということだろう。そのような状況下で社会サービスをどのように維持するかを、自治体ごとの現状を踏まえて考えることが地方版総合戦略の策定である。対処方法は大きく分けて2つ、①税収減に耐えうる構造にするか、②税収が増えないまでも減少を抑える方策を見出すか、あるいはその双方の2面作戦しかない。

上記の①については、従来から自治体基幹システム、入札システム、WAN導入などによる自治体運営コストの削減が図られてきたが、増田レポートの予測する急激な人口減に対処するには限界がある。住民参加などによる低廉かつ効果的なモデルの創造を目指さざるを得ない。一方、②に向けては、地域内の人口が急激に減少する中で、地域内流通の活性化だけでは縮小するものを回すだけでは限界がある。いかにして企業誘致等により雇用創出を図るかが大切になる(図1)。

3. ICTが支える意欲ある地域で先行的な取り組み

さまざまな知恵で、これら「地方消滅」に対する取り組みが行われている。先進的な取り組みを見ながら、課題解決に向けたICTの可能性について考えてみたい。

(1) 徳島県神山町

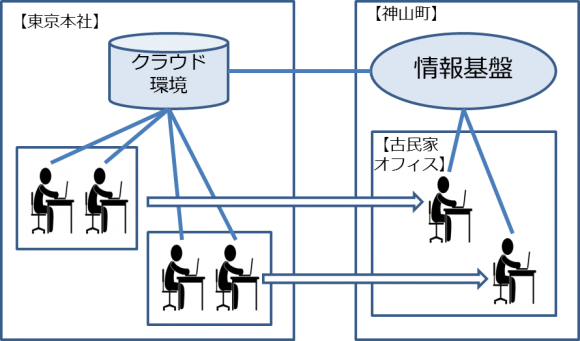

徳島県のほぼ真ん中に位置する、人口約5,900人の町「神山町」。NPO法人「グリーンバレー」が光ファイバーを含めた情報基盤を活用し、古民家をオフィス環境としてICT企業を複数誘致したケース。2年間で9社がサテライトオフィスを開き、30代を中心に2011年には転入人口が転出人口を上回るなど、彼らを中心に街が活性化した。

サテライトオフィスを開いている1社、(株)えんがわの隅田社長によると、社内の特定の部署だけをサテライトオフィスに移すのではなく、どの部署でも社員が望めばサテライトオフィスでの勤務を選択可能としているとのこと。始まりは建築家、映像作家等のアーティスト誘致で、活動自体もICTに限らず幅広いものだが、ワークスタイルのクラウド利用が浸透する中で、汎用的なクラウド利用環境が企業誘致に役立ったケースと言えるだろう(図2)。

(2) 千葉市の「千葉レポ」

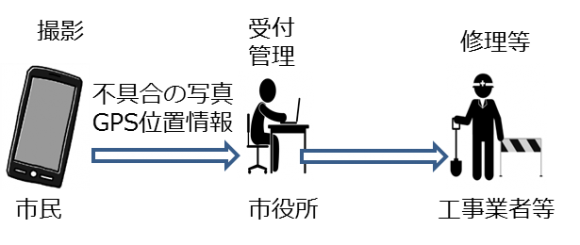

千葉市内の課題、例えば道路が傷んでいる、公園の遊具が壊れているといった課題を、ICTを使って市民が市役所にレポートすることで、住民と市の課題共有、効果的な解決を目指す仕組み(図3)。住民はレポーターに登録後、スマートフォンで写真を送るだけという簡単な操作が特徴。システムは有名なCRMと聞くが、インターフェースが写メと極めて一般的であることが鍵。2014年12月のオープンデータカンファレンスでは登録者は数百とのことだったが、市政の機能としては充分だろう。住民活動の意識改革としてさらなる普及を求めるのであれば、専用アプリのインストールが必要なところはネックになるかもしれない。

(3) 山口県萩市、萩大島船団丸

過疎と漁獲高減に悩む萩大島の再生に向けて、株式会社GHIBLIが漁船団「萩大島船団丸」を組織し、漁獲量が少なく市場で流通しづらい混獲魚(実際には鯛など高級魚が含まれる)を高級料亭・レストランに直送するルートとフローを開拓して雇用創出を図ったもの。朝に獲れた魚が当日中に東京の料亭・レストラン料亭に届くことが売りだ。注文成立の可否は獲れた魚の種類やサイズ次第。これまで現物に即した対面のコミュニケーションが必須で、FAXなどでは対応できなかった分野だ。ここで、携帯電話や写真などを活用したメールやLINEが大活躍している。利用されているのはIT事業者が構築するような大掛かりな受発注システムではない。

4. 汎用・廉価なICTが地方創生を引っ張る

これらの取り組みの特徴はいずれも、これまでの行政頼みではなく、地域のNPO、地域外から移転する企業・地域外の取引先、住民などさまざまな人の参加を通して持続可能な仕組みを作っていることだと思う。そのためには、例えば、離れて働く人の間、市民と窓口以外の行政実務者など、これまで接触のなかった人の間での交流が土台になる。それゆえ、情報流通の基盤やコミュニケーションツール・可視化・共有ツールといった種類のICTの重要性が増す。しかし、どのケースも何か斬新な技術で新たなサービスを開発したわけではない。枯れたものばかりだ。誰でも使える環境・ツールで参加者集めのハードルを下げ、多くの多様な参加者を募ることと、低廉な価格での事業展開を図っていることが特徴だと思う。

5. 今後の展開に向けて

さまざまなステークホルダーの参画が必要な地方創生においては、ICTのコミュニケーションツールとしての機能は重要な役割を果たす。その一方、地方創生の現場ではホームページの作成ですら充分な技術者がいないという話もよく聞く。

有効な取り組みの多くが、特別なアプリケーションではなく、多くの人が利用可能な基本的な機能を使いこなしているところを見ると、地方創生の現場ではまず使い慣れたIT環境を活かすことから考えるのも一つの有効な方法だと思う。

また、ICT事業者は地方創生に関わる人々にもう一歩寄り添い、これまでのノウハウを活かして利用シーンを一緒に作るところから地方創生に取り組んではどうか? その際、寄り添う相手は自治体だけではなく、地方創生に関わる多くのステークホルダーだ。

そのような取り組みを通して、生活や経済活動に広く深く浸透した事業になり、新たな利用シーン・ビジネスが産まれることを期待したい。

<参考文献・情報>

- 地方消滅 東京一極集中が招く人口急減、増田寛也編著、中公新書、中央公論新社、2014

- 「四国の山里で働くという選択―IT企業が惹きつけられる町・徳島県神山町」、あしたのコミュニティーラボ https://www.ashita-lab.jp/special/637/

- 政策分析ネットワーク 地方創生×ICT 2015.6.20

- 「山間の村に最先端の芸術家やIT起業家が続々移住? “創造的過疎”を掲げて地域再生を図る神山町の先見性」、Diamond Online https://diamond.jp/articles/-/38205

- 「『地方創生、何が本当に必要なのか』神山プロジェクトやオガールプロジェクトから学ぶべきは、そのプロセス」、Huffington Post https://www.huffingtonpost.jp/2015/03/04/huffpost-chihososei_n_6805360.html

- 千葉市 アプリ・活用事例 https://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/chibadataportal_appli.html

- 「草の根の『市民自治』を引き出す情報基盤『ちばレポ』~手のひらから目指すローカルガバメント2.0~」、OpenGovLabo https://openlabs.go.jp/chibarepo/

- NHK 復興サポート 2015.07.19

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

冬野健司の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合