誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化 ~情報ウェブアクセシビリティ向上に向けた動向~

「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を実現するため、ウェブサイトには「ウェブアクセシビリティ」の向上が求められている。「アクセシビリティ」とは、Access(近づく、アクセスするの意味)とAbility(能力、できることの意味)からできており、「ウェブアクセシビリティ」とは、ウェブにおけるアクセシビリティである(図1)。

【図1】アクセシビリティとは

(出典:政府広報オンラインより抜粋)

インターネット上で使用される技術の開発や標準化を推進する非営利団体であるWorld Wide Web Consortium(W3C)では、ウェブアクセシビリティについて、以下のように記されている[1]。

“Web accessibility means that websites, tools, and technologies are designed and developed so that people with disabilities can use them.”

(和訳)“ウェブアクセシビリティとは、ウェブサイト、ツール、およびテクノロジーが、障害のある人々が使用できるように設計および開発されていることを意味する。”

これを受けて、政府広報オンラインでは、「利用者の障害などの有無やその度合い、年齢や利用環境にかかわらず、あらゆる人々がウェブサイトで提供されている情報やサービスを利用できること、またその到達度を意味する」と記載されている[2]。

ウェブアクセシビリティが確保できているウェブサイトでは、具体的には以下のようなことが行える。

- 目が見えなくても情報が伝わること・操作できること。

- キーボードだけで操作できること。

- 一部の色が区別できなくても、得られる情報が欠けないこと。

- 音声コンテンツや動画コンテンツで、音声が聞こえなくても話している内容が分かること。

厚生労働省「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」によると、日本だけで少なくとも身体に障害がある人(身体障害者手帳保持者)は、415.9万人と推計されている[3]。また、日本の人口における高齢者(65歳以上)の割合は2023年9月時点で約29%であり、視力や聴力が衰えた人は増加している。加えて、けがや病気などで一時的または長期的に目や耳が使えない人、あるいは明るさの足りない環境や、雑音により音声の取得が難しい状況にある人なども考慮すると、一定数の人がウェブサイトの情報にアクセスすることが難しい状況にあることを意味する。

本稿では、まずウェブアクセシビリティが注目されるようになったきっかけである「障害者差別解消法」の改正の概要を取り上げる。次に、企業や自治体などの取り組み動向と、ICT事業者によるウェブアクセシビリティの診断や向上を支援する動向を概観した上で、NTTグループの事業会社であるNTTクラルティ社とNTT ExC(エクシー)パートナー社の取り組みを紹介する[4]。

障害者差別解消法の改正法

諸外国を見ると、米国では障害者の権利を守り、差別を解消することを目的とする法律の整備が進んでおり、アクセシビリティ関連の問題で企業が訴えられるケースが年々増えている。EU各国では罰金が科せられるケースもある。

日本国内では、2024年4月1日から、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の改正により、障害のある人への合理的配慮の提供が国や地方公共団体などに加え、民間の事業者にも義務化された。

障害のある人への合理的配慮とは、社会生活の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としている場合には、負担が重すぎない範囲で対応することを示す。例えば、駅であれば「駅員が車いすの乗客の手助けをする」「窓口で筆談、手話などを用いて意思疎通する」といったことが挙げられる。また、その合理的配慮を的確に行うため、環境の整備が努力義務となっている。ウェブサイトの場合ではJIS X 8341-3:2016に準拠したウェブサイトを作り、ウェブアクセシビリティを確保することである。この規格は国際規格である「ISO/IEC 40500」や「WCAG 2.0」と一致している。デジタル庁もこの基準をもとに、2025年3月31日までに同庁ウェブサイトについて、適合レベルAAへの準拠を目指している[5]。

政府・自治体や企業の取り組み

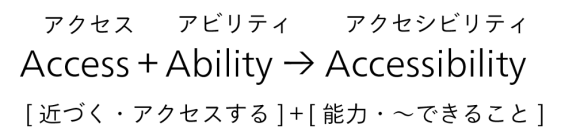

アライド・ブレインズ(2024)では、公的機関ホームページのJIS対応状況に関する基礎調査を行っている。調査対象は、国の機関、町村、独立行政法人、地方独立行政法人の合計1,208団体である。これによると、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAおよびAAの各達成基準のいずれかに「問題あり」が検出されたページ数の割合は48.8%であった(表1)[6]。

【表1】団体種別ごとのウェブアクセシビリティ評価で「問題あり」が検出されたページの割合

(出典:アライド・ブレインズ「公的機関のウェブアクセシビリティ 対応の促進に関する調査研究 報告書」(2024年3月29日))

また、民間企業については、国内サイトのアクセシビリティ対応割合(JIS規格に準拠している割合)は約4.6%(2020年時点、総務省「通信利用動向調査」)とわずかである。あわせて、ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)が「一般企業におけるウェブアクセシビリティ方針策定と試験結果表示の実態調査」(2019年2月)を発表している[7]。これは、公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 Web広告研究会 会員社(2019年2月時点)224サイト(広告主、メディア・媒体社)を対象にしている。同調査によると、ウェブアクセシビリティに関する配慮事項の記載は、24サイト(2017年2月調査時:23サイト)、ウェブアクセシビリティ対応方針策定・公開済は17サイト(同:15サイト)、試験結果公開済12サイト(同:11サイト)との結果であった。ウェブアクセシビリティ対応方針策定・公開済、試験結果公開済のいずれにおいても数値は微増しており、調査対象の企業においてウェブアクセシビリティへの取り組みがわずかながら進展していることが確認されている。味の素、NTTドコモ、日立製作所、日本電気、パナソニック等で対応が行われており、以上より、その対応はまだ一部の企業のものであることが明らかである。

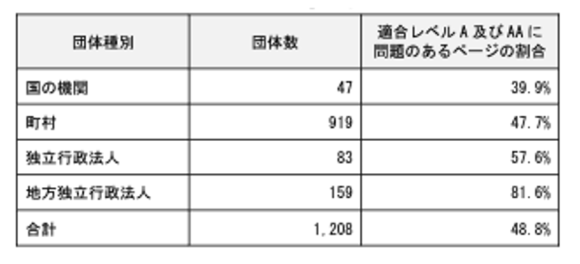

ICT事業者のウェブアクセシビリティ支援の動向

このような中、表2に示すとおり複数のICT事業者がウェブアクセシビリティ向上に向けた支援を開始している。取り組み自体は、診断を中心に実施または、診断からウェブサイト構築まで実施等サービス範囲が異なるが、ウェブサイト制作を本業とする事業者を中心に支援サービスが提供されており、その訴求点は事業者により異なっている。

例えば、NTTコムオンラインでは、「自動ツール診断」と「コンサルタントによる手動診断」の組み合わせや、WAIC委員のコンサルタントによる診断という、問題の原因と改善方法の指摘を専門家の視点から行っている点を訴求している[8]。

SBテクノロジーもウェブアクセシビリティ検査資格の保有者が複数名在籍しているため、資格保有者による検査の実施という専門家による診断を特徴としている。加えて、ガイドライン作成が可能である点、HTMLだけではなく、サイトに掲載するPDFファイルに関してもアクセシビリティ対応の支援が可能な点、また、ウェブアクセシビリティに準拠したサイト改修やCMS導入が可能な点を強みにしており[9]、導入事例として大手消費財化学メーカーの花王を紹介している。

一方、ウェブサイト構築・運用等を行うLYZON(ライゾン)は、リコー、損害保険ジャパン、キヤノンマーケテイングジャパン、セイコーウオッチ等大手企業向けのアクセシビリティ支援実績を訴求している。加えて、デザインからコーディングまでのワンストップ・フローをサービスの良さとして掲げている[10]。

また、各種ウェブサービスの企画・運営等を行うアピリッツは、JIS規格に基づいたアクセシビリティ診断をお試しで3ページ行えるサービスプランを用意している。加えて、1週間程度で診断を行う簡易診断のサービスも提供しており[11]、手軽さや利便性をアピールしている。

WEB/システム開発事業等を行うFREEDOORは、専門的なアクセシビリティ診断やカスタマイズされたソリューション、データ駆動のアプローチで、定期的な改善プロセスを通じて顧客のウェブプレゼンスの向上を行えることを特徴にしており[12]、一過性ではない継続的な取り組みが可能である点を訴求している。

また、広告代理店大手電通のグループ会社である電通デジタルは、デジタルにおけるダイバーシティ実現を目指す「ウェブアクセシビリティプロジェクト」を始動し、ウェブアクセシビリティコンサルティングサービスを2023年7月に開始した。このサービスでは、現状分析、質の高いクリエイティブの改善提案、実装、運用サポートまで対応するコンサルティングを一気通貫で行っている点を訴求している[13]。

NTTクラルティ社、NTT ExCパートナー社の取り組み

NTTグループでは、障害のある社員がともに働く特例子会社の一つであるNTTクラルティ社が、20年前からウェブアクセシビリティ向上に向けた診断業務等を手掛けている。また、NTT ExCパートナー社は、2024年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行されたことを受け、ウェブアクセシビリティ対応を支援する新サービスの提供を開始した。

【写真】ウェブアクセシビリティの診断を行う田中氏(出典:NTTクラルティ社)

今回、NTTクラルティ社営業部営業企画担当部長小島充弘氏、営業部アクセシビリティ推進室兼総務人事部サステナビリティ推進室担当課長田中章仁氏(写真)と、NTT ExCパートナー社マーケティング部担当課長中川誠也氏へのインタビューの機会をいただけたので、取り組みへの思い、狙いや概要を紹介する。

ウェブアクセシビリティ支援の取り組み

田中氏には、これまでのウェブアクセシビリティ関連業務の取り組みについて伺った。ウェブアクセシビリティの診断を開始したのは、2005年4月であり、本年で20年近くになる。当時、これを事業の柱にするという方針を掲げ、NTTクラルティ社の事業開始とともにスタートした。当初は田中氏を中心に開始した事業であり、今では7名の体制で遂行している(健常者1名、障害者6名)。

さらに、「この4月には、顧客層の拡大を目的にNTT ExCパートナー社との連携を開始している」(小島氏)とのことだ。

NTTクラルティ社の強み

取り組みの強みは、視覚障害のある人が実際にスクリーンリーダーを使って診断するなどアクセシビリティへの配慮を必要とする障害のある当事者が診断に携わっていることである。ウェブアクセシビリティ診断は、ソフトウェアで自動的に行われている場合も少なくない。一方、NTTクラルティ社では、障害のあるユーザーの視点でウェブアクセシビリティの問題点を丁寧に抽出し、より高い精度で改善を提案できる。具体的には、ウェブコンテンツのJIS規格「JIS X 8341-3:2016」に照らし合わせて診断を行い、ウェブページの改善提案ができる。まずは、現状を調査し、改善が求められる点を報告する。この診断を受け、アクセシビリティ上の問題点を解消したと認められた事業者は、第三者である同社のお墨付きを受けたことを示す、準拠マーク(図2)をHPに提示することが可能になる。

【図2】「準拠マーク」

(出典:NTTクラルティ社)

2021年度にはNTT、NTTコムウェア等NTTグループ7社、2022年度には東日本電信電話等同5社、2023年度には地域創生Coデザイン研究所等同3社が準拠マークを受けている[14]。

診断業務と研修業務

業務は2つある。ひとつは、JISに沿った診断業務だ。診断業務の中にも、アクセシビリティにまだ取り組んでいないウェブサイト向けの現状調査と、JISに沿って制作したサイトの第三者チェックとしての「JIS準拠確認試験」という2つの業務がある。現状調査は、3~4週間かかる。「JIS準拠確認試験」は、顧客のサイト修正期間も必要となるため、合計3カ月程度かかる。その確認は、視覚障害のある社員と、ない社員の2名体制で行っている。

チェックする対象としては、画像や写真に説明がついているのか、キーボードですべての操作ができるのかなどを見る。サイトによっては、情報を更新した際に、画像につけられている説明が古いままであったりすることがある。

このような業務に精通するためには一定の教育訓練が必要であり、田中氏がOJTにより人材育成を行っている。

もうひとつの業務は、研修業務である。田中氏は、企業や地方自治体向けに法改正やガイドラインの動向、ウェブアクセシビリティ向上の必要性等についてセミナーを多数行っており、受講者のウェブアクセシビリティの向上に対する確かな理解と意識の向上に貢献している。

NTTクラルティ社 田中氏の思い

田中氏は、「NTTグループのサービスはアクセシビリティに配慮すべきであり、障害のある人を排除してはいけない。すべてのお客様に情報を届けたいという思いが重要である」と語った。

その他、田中氏をはじめとするNTTクラルティ社に勤務している障害者の方々は、NTTグループにより研究開発されたサービスに対して、自身の目線で意見することにより、研究開発にとって重要な視点を提供している。このような取り組みを通じて、誰でも情報にアクセスできる社会の構築に貢献している。

【写真】ウェブアクセシビリティの研修を行う田中氏

(出典:NTTクラルティ社)

NTT ExCパートナー社の取り組みと今回の連携の意味

一方、NTT ExCパートナー社はNTTグループを中心に多くのウェブサイト制作運用業務の実績がある。その中でウェブアクセシビリティに関しても、多くの案件に取り組んできている。

中川氏によると、「NTTクラルティ社との連携により、NTTクラルティ社のウェブアクセシビリティ診断・試験に関する経験やノウハウと、NTT ExCパートナー社が有するウェブサイト・コンテンツ制作の経験や知見を組み合わせることで、相乗効果が期待できる」としている。「顧客企業等への提案はNTT ExCパートナー社、診断はNTTクラルティ社、ウェブ制作はNTT ExCパートナー社というプロセスごとの分業により、双方の得意領域を生かして、より多くの会社、自治体の取り組みを加速させていきたい」とのことである。

NTT ExCパートナー社 中川氏の思い

【写真】NTT ExCパートナー社 中川氏

(出典:NTT ExCパートナー社)

中川氏は、「今後は、自社が制作するウェブページをより一層アクセシビリティ対応にしていきたい」とその思いを語った。情報アクセシビリティ推進法の改正後、その重要性の高まりから読みやすいウェブサイトは増えているが、中川氏はその水準は道半ばであるという認識だ。インタビューの中でNTTクラルティ社との連携により、誰でも情報にアクセス可能な社会の構築を推進していく強い思いが表明された。

まとめ

今回ヒアリングの機会をいただいた田中氏の「誰もが情報に平等にアクセスできる社会づくりをしていきたい」という考えを直接伺い、障害のある人にとってバリアとなっているものへの対応がまだ多く残されていることを強く感じた。

コミュニケーションにおいて、受け手の立場に立った対応は、民間事業者、行政機関ともに求められるものであり、今後ウェブアクセシビリティ対応の強化がNTTクラルティ社とNTT ExCパートナー社との連携により、これまで以上に強力に推進されていくことが期待される。

法改正をきっかけにウェブアクセシビリティ向上に向けた社会的な意識が高まる中、NTTクラルティ社がユーザー視点で取り組んできたノウハウを強みとして、NTTグループには、あるべきデジタル社会の姿に近づけていく牽引者となることが一層求められており、その動向が注目される。

[1] https://www.w3.org/WAI/fundamentals/ accessibility-intro/

[2] https://www.gov-online.go.jp/useful/article/ 202310/2.html#firstSection

[3] https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40511 .html

[4] NTTクラルティ社は、2004年7月に設立されたNTTの特例子会 社。社員数は477名(内、障害者366名、2024年6月時点)。https://www.ntt-claruty.co.jp/company/about/ NTT ExCパートナー社は、2023年7月にNTTビジネスアソシエとNTTラーニングシステムを経営統合し商号を変更した。その目的はエンゲージメント向上につながる新たな価値創造の実現等を目指すこと。会社名称は「EX(従業員体験価値)の向上を通じ「CX(顧客体験価値)」の高度化等に貢献する企業であることの意味を込めて、変更。https://www.nttexc.co.jp/corporate/corporatedata/

[5] https://www.digital.go.jp/accessibility-statement/

[6] 「公的機関のウェブアクセシビリティ 対応の促進に関する調査研究 報告書」(2024年3月)https://www.soumu.go.jp/main_content/000939631.pdf 総務省の提供するウェブアクセシビリティ評価ツールmiCheckerを用いて、インターネットを通じて機械的にJIS X 8341-3:2016の適合レベルAおよびAAに問題のあるページ数、問題の内容を調査している。

[7] https://waic.jp/resource/report/survey-corporations-201902/

[8] https://www.nttcoms.com/service/web/tech/ webaccessibility/

[9] https://www.softbanktech.co.jp/service/list/web-accessibility/

[10] https://design.lyzon.co.jp/lp/accessibility.html

[11] https://appirits.com/service/accessibility/

[12] https://freedoor.co.jp/business/web-accessibility/

[13] https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/ services/2023-0703-000102

[14] https://www.ntt-claruty.co.jp/service/web-accessibility/

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

手嶋 彩子の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合