ICT×コンビニ:激変するコンビニエンスストア業界

1.はじめに

コンビニエンスストアは、1920年代に米国でその原型が誕生した。日本においては、1960年代の高度経済成長期に初めて導入され、その利便性、豊富な商品ラインアップ、そして低い出店コストが評価され、ここ数十年で店舗数が急増し、市場は大きく拡大してきた。現在では、食品や日用品の販売にとどまらず、金融、物流、公共サービスなど、幅広いサービスを提供しており、私たちの生活に欠かせない存在となっている。

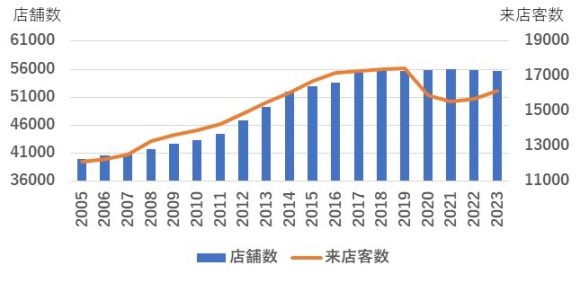

しかし、近年の世界的なパンデミックによって、人々の行動は大きく制限され、コンビニ業界も他の業界と同様に深刻な影響を受けた。最近では、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に移行したことで、社会は徐々に正常化し、消費市場も回復傾向にあるが、このような突発的な社会変化に加え、今後は経済の停滞や少子高齢化、さらには深刻な労働力不足も予想されており、コンビニ業界は大きな課題に直面している。日本フランチャイズチェーン協会の統計データ(図1)でも、市場の成長は今後鈍化する可能性が高いことが示唆されている。

【図1】コンビニの全国店舗数と来店客数の推移

(出典:日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計時系列データ」に基づき筆者作成)

これまで、コンビニ業界は社会の変化に応じて「便利さ」を追求し続け、顧客のニーズを先取りしながら、店舗運営の効率化に努め、進化を遂げてきた。しかし、現代社会においては、顧客のニーズが多様化し、その変化のスピードに対応することがますます難しくなっている。さらに、少子高齢化に伴う人口減少により、加盟店オーナーの高齢化や慢性的な人手不足が深刻化し、店舗運営の効率化が一層困難な課題となっている。加えて、長期的な経済の停滞やコロナ禍による消費者の節約志向の高まりが、この状況をさらに悪化させている。

このような状況下において、コンビニ業界は今こそ新しい時代の流れに順応し、競争力を維持するために、コアコンピタンスである「便利さ」をさらに進化させるべき時期に差し掛かっている。一方で、近年のICTの飛躍的な進化により、各業界における業務効率が大幅に向上し、これまで抱えていた多くの課題が解決される可能性が高まっている。特に、AIの社会実装が加速しており、新たな産業革命をもたらす可能性すら秘めている。こうしたICTの進化や時代の変化に対応し、コンビニ業界でも様々な革新的取り組みが進められ、注目を集めている。

本稿では、コンビニ業界における先進的なICT活用に焦点を当て、各企業の最新の取り組みを紹介しながら、業界が直面する課題の解決にどのように貢献しているかを探っていく。

2.コンビニ業界に激変を引き起こそうとする先進的な取り組み

2.1 AIで顧客ニーズを正確に予測し業務の効率化を図る

前述のとおり、コンビニ業界が「便利さ」を追求するためには、顧客の細かなニーズを的確に把握し、それに基づいて店舗運営業務の効率化を進めることが不可欠である。コンビニ運営者にとって、蓄積された膨大な販売データを日々分析し、季節や天候、立地、新商品の情報などを総合的に考慮して、日単位で顧客ニーズの変動を予測し、適切な商品を発注することは重要な業務の一環である。この予測の精度が、日々の売り上げ向上や商品廃棄率の削減による利益率の改善に大きく影響を与えている。

しかしながら、こうしたデータ分析と発注業務には、長年の経験や直感を要するだけでなく、大きな労力も伴う。このような業務の効率化こそ、AI技術が得意とする分野であり、コンビニ大手各社も競ってAI導入を進めている。

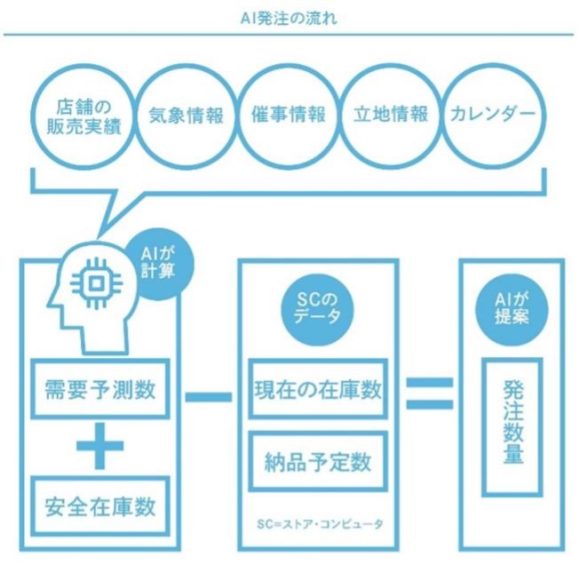

【図2】セブン-イレブン・ジャパンの「AI発注」システム (出典:セブン-イレブン・ジャパン サステナビリティレポート(2023年11月1日)https://sustainability.sej.co.jp/action/000107/)

例えば、業界最大手のセブン-イレブン・ジャパン、株式会社野村総合研究所が共同で開発した「AI発注」システムを2023年から本格的に稼働させ、全国の21,000店舗への導入を始めた。この「AI発注」システムでは、各店舗の過去の販売データをもとに、AIが単品ごとの需要予測と安全在庫数を計算し、実際に発注すべき数量を提案する。これにより、経験が浅い従業員でも正確な発注が可能となり、顧客ニーズに効率的に対応できるようになる(図2)。

試算では、このシステム注業務にかかる時間を約4割削減する効果があり、従業員の負担を軽減するだけでなく、余った時間を顧客とのコミュニケーション強化に利用するなど、店舗価値の向上に活用できると期待されている。

2.2 人型AIアシスタントで店舗運営業務をサポート

AIを活用して顧客ニーズを予測し、発注業務を効率化する取り組みだけでなく、店舗運営に関わる様々な業務の効率化も、コンビニ経営において極めて重要な課題となっている。前述のとおり、急速に進む少子高齢化社会の影響により、多くの業界で労働力不足が深刻化している。2019年の経済産業省の調査によれば、コンビニ業界では、店舗オーナーの高齢化に加え、約61%の店舗で人手不足が発生しており、そのうち約34%の店舗が最低限の人員で運営されている。このような状況下で、激しい競争を勝ち抜くためには、店舗運営の効率化がますます必要となってくる。コンビニ業界大手各社は、この店舗運営の効率化においても激しい競争を繰り広げている。

店舗運営の効率化の一例として、業務マニュアルの参照がある。店長や従業員は、業務マニュアルに基づいた細かな業務をこなすことで、高品質なサービスを提供している。しかし、膨大なマニュアルをすべて正確に記憶するには時間がかかり、特に店舗責任者の不在時や緊急時の対応が難しくなることがある。

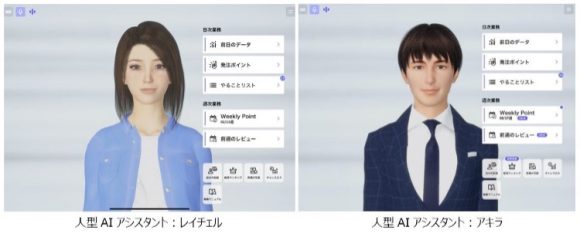

こうした課題に対応するため、株式会社ファミリーマートは、クーガー株式会社と協力し、生成AIを搭載した業務支援システムを2024年7月時点で全国7,000店舗に導入している。このシステムでは、人型アシスタントに生成AIを搭載し、レジ操作やサービスの受け付け、ストアスタッフの育成、機器の操作、労務管理、さらには緊急時の対応など、様々な業務マニュアルを音声で対話形式により検索できる機能を提供している。これにより、店舗運営の負担が大幅に軽減され、店舗の効率化が進んでいる(図3)。

【図3】ファミリーマートの人型AIアシスタント

(出典:ファミリーマートニュースリリース(2024年8月2日) https://www.family.co.jp/company/news_releases/2024/20240802_01.html)

さらに、割引やクーポン企画に関しても、AIで過去の類似施策の販売実績を分析することで、販売計画の策定や売り場作りに反映させることが可能である。これにより、過去の実績に基づいた、より精度の高い計画を立てることができ、売り上げ向上に寄与している。

2.3 省人化で店舗運営を効率化し労働力不足を解消

AI技術を活用して個々の業務効率化を図る取り組みだけでなく、さらに大胆な発想でコンビニの店舗運営そのものを変革しようとする試みも進行中である。業界大手のローソンは、店舗運営のすべてをAIやロボットに任せ、究極の省人化・無人化を目指す「未来のコンビニ」構想を打ち出している。同社は2023年9月、KDDIおよび三菱商事と連携し、この未来の店舗運営への取り組みを正式に発表した。この取り組みは、三菱商事のサプライチェーン分野での支援を基盤に、ローソンとKDDIが持つ事業基盤やAI、DXを活用し、店舗運営の課題である人手不足や食品ロスの解決を目指すものだ。

「未来のコンビニ」では、商品の納品や陳列、調理、売り場整理、清掃といった細かく負担の大きい作業にロボットを導入している。さらに、商品発注にはAI技術を活用した「AI.CO」システムを採用し、2024年4月から全国の店舗で順次導入が進められている。同システムの導入により、AIで顧客ニーズや販売動向を分析し、適切な商品を自動的に発注できるようになる。

ローソンは、これらの技術を駆使した「未来のコンビニ」第1号店を、早くも2025年の春にオープンする計画だ。この店舗では、効率的な運営と顧客満足度の向上を狙っている(図4)。このような取り組みは、コンビニ業界の未来を大きく変える可能性を秘めており、今後の進展に大きな期待が寄せられている。

【図4】「Real×Tech LAWSON」1号店のイメージ

(出典:KDDI「三菱商事、ローソン、KDDI『未来のコンビニ』に挑む」(2024.10.01) https://tobira.kddi.com/with-life/article00122/)

3.まとめ

本稿では、先進的なICTを活用したコンビニ業界各社の取り組みを紹介した。事例からも明らかなように、近年急速に進展しているAI技術が、コンビニ業界に大きな変革をもたらそうとしている。AIの得意分野であるデータ解析によって、これまで属人的なノウハウに依存していた業務が自動化され、高精度かつタイムリーな需要予測が実現できる可能性が見えてきた。また、業界が抱える人手不足という大きな課題の解決にもつながる糸口が示されている。

一方で、AI技術が誰でも手軽に利用できるようになったことにより、今後のコンビニ業界では新たな競争軸が生まれることも予想される。ここで重要なのは、AIの性能を左右するのはモデルの質だけでなく、AIを訓練するためのビッグデータの存在である。AI技術がコンビニ業界に広く普及するようになると、優れた訓練用ビッグデータを保有することが、競争優位性を維持するための重要な要素となるであろう。

例えば、業界最大手のセブン&アイ・ホールディングスは、データ活用の重要性にいち早く気づき、様々な業界と連携しながら、優れたビッグデータ基盤の構築をAIブーム以前から進めている。同社は2018年に「セブン&アイ・データラボ」を設立し、データ分析を通じて新たなビジネスチャンスの創出や社会課題の解決を目指すプロジェクトを立ち上げた。参加企業には、三井住友ファイナンシャルグループ、NTTドコモ、ANAなどの大手企業も含まれている。

さらに、2024年には前述したローソン、KDDI、三菱商事の3社が資本業務提携を結び、ビッグデータとAIの活用を強化することで、業界内での新たな競争優位性を確立しようとしている。これらのコンビニ業界の取り組みが、今後どのように市場と相互作用し、業界が直面する課題を解決していくのか、さらには一業界の動きが社会全体の変革にどうつながっていくのか、今後の展開に期待したいところである。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

EI THANDAR WINの記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合