アフターコロナ時代の放送における通信の役割 ~バーチャルNAB Showから

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を背景とする社会・経済活動の制限もしくは自粛によって、多くの業界で様々な影響が生じている。放送業界もコロナ禍で番組制作や働き方に制約が生じており、番組内で出演者がリモート参加しながら進行していく様子などを目にすると、視聴者としてもその影響が感じられる。

この禍中にオンラインでの開催となった、放送・映像業界恒例イベント「NAB Show」には、アフターコロナ時代の放送における通信の役割を考えるヒントがあったと思う。本稿では本イベントの模様を紹介しつつ、放送と通信の今後について考えたい。

今年のNAB Showはバーチャルイベントに

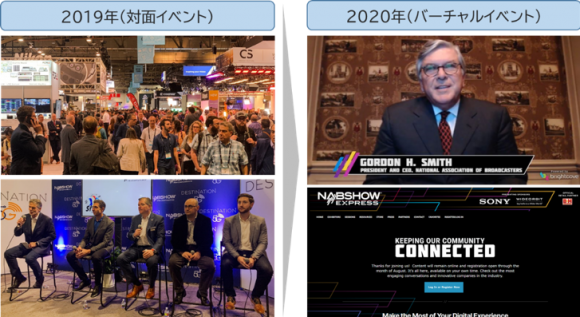

米国の放送・映像機器ソリューション展であるNAB Showは、毎年4月に米ラスベガスでの開催が恒例となっている。2020年は4月18~22日での開催が予定されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大をうけて、主催者である米国放送事業者協会(NAB)は現地での対面イベントの中止とバーチャルイベントへの移行を発表。そして、5月13~14日にかけて「NAB Show Express」がオンライン上で開催された(図1)。

【図1】NAB Showの様子

(出所:2019年は会場で筆者撮影、2020年はNAB Show Expressウェブサイトより)

NAB Show Expressの主な内容は、業界関連企業や団体等によるプレゼンテーションやパネルディスカッションの動画を視聴できる「セッション」と、企業の最新製品・ソリューションをサイト内で閲覧できる「展示」の大きく2つ。「セッション」は、(まるでテレビ放送のように)4つのチャンネルが設けられてセッション表に沿って順に配信されるものだった。また、主なセッションに関しては米国、欧州、アジアの各タイムゾーンに合わせて再配信(テレビでいう再放送)がなされ、日本からのアクセスでもイベントのライブ感を楽しむことができた。例年、世界中から多くの関係者がNAB Showに参加することを意識しての企画だろう。一方、「展示」は、筆者としてはやはりオンラインよりも広い会場で、各社が工夫を凝らしたブースで実物を見る方がわかりやすいと感じた。

セッションや展示は会期後も閲覧することができる。閲覧に必要なオンライン登録は2020年8月まで開放されているため、興味のある方はぜひアクセスしてみてほしい[1]。

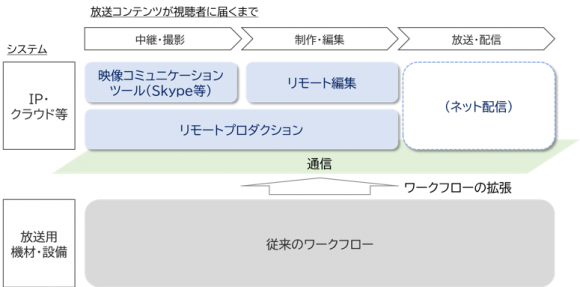

ウィズコロナが促す放送・映像制作ワークフローの変化

NAB Show Expressの注目トピックのうち、本稿では「リモートプロダクション」と「リモート編集」について紹介したい。これらはコロナ以前から注目されている技術だが、ウィズコロナにおいて放送・映像制作活動の継続を支援し、アフターコロナ時代には放送・映像制作の標準的なワークフローとして定着する可能性がある。

<リモートプロダクション>

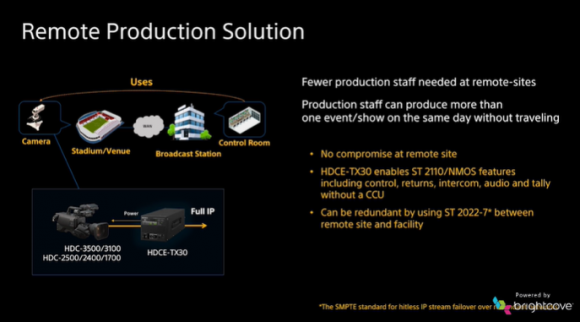

ソニーは、NAB Show Expressの1セッションで放送・映像制作分野の同社戦略を紹介。そのなかでリモートプロダクションについて言及した(図2)。

リモートプロダクションとは、従来は中継現場にスタッフや設備を配置して行ってきた作業を、現場から離れた場所(放送局内等)で代わりに実施して番組制作(プロダクション)を行う手法のこと。例えばイベントや報道の中継を行う場合、これまでは現場に多くのスタッフや中継車等を配置し、放送用電波や衛星回線なども駆使して番組制作を行ってきた。リモートプロダクションを用いると、現場に派遣するスタッフが少なく済み、また中継車を出さなくても番組制作できるようになる。その結果、番組制作全体の費用を圧縮できると期待されている。この際の映像伝送にはIPネットワークが用いられる[2]。

ソニーは、リモートプロダクションを実現する、IP技術を用いた制作システム提供に強みを有し、すでに100以上のシステムが稼働している。2019年6月には、ソフトウェア定義ネットワーク(Software Defined Network: SDN)技術を有するNevion(本社ノルウェー)との戦略的協業を発表し、両社の強みを統合してマルチロケーションでのライブ映像制作を可能にするIPソリューションを展開している。

リモートプロダクションは、現地に移動するスタッフの数を少なくし、また対面での現地作業を減らすことから、ウィズコロナにおける放送・映像制作を支援する手法としても期待される。

<リモート編集>

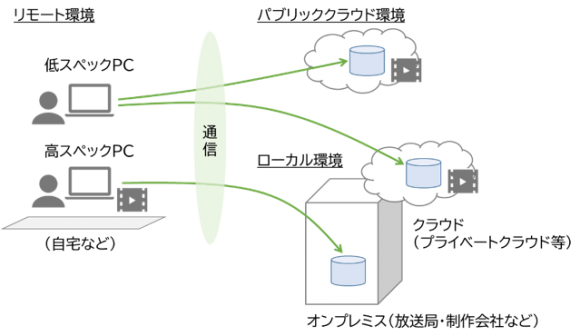

取材先やスタジオ等で撮影した映像から放送番組をつくる作業には、専用の編集設備(放送局内の編集室等)が従来用いられてきた。リモート編集とは、この編集作業を自宅や移動先などの遠隔から実施することを指す。

編集作業では、映像素材である高精細映像(大容量データ)を様々な特殊効果や音声データ等と組み合わせてひとつのコンテンツに作り上げていくため、高い処理能力をもつ設備が必要となる。しかし、ウィズコロナにおいては、その編集作業を自宅などのリモート環境から実施したいというニーズがある。

放送局や制作会社に映像編集ツール「Media Composer」を提供する米Avidは、そのニーズに応える企業のひとつだ。同社は例年、NAB Showに合わせて自社イベント「Avid Connect」を開催し、新製品/ソリューションの発表を行っている(今年はウェビナー形式での実施)。リモート編集を実現する同社のソリューションには、放送局・制作会社のローカル環境[4]にインターネットや閉域ネットワーク経由でリモートアクセスして編集作業を行う形態[5](「Media Composer Cloud Remote」や「Media Composer Cloud VM」)の他、パブリッククラウド(Microsoft Azure)上で動作するMedia ComposerをSaaSとして利用し作業する形態(「Edit on Demand」)もある。

リモート編集では、放送局・制作会社のローカル環境ないしはパブリッククラウドの高い処理能力を活用することによって、利用者は処理能力が高くない自宅のPCでも編集作業を実施することが可能だ(図3)。放送では「いま」を各家庭に信頼性高く届けるため専用設備を用いた放送システムが用いられてきたが、通信ネットワークを活用するこれらの手法は放送システムの姿を柔軟にし、ワークフローを変化させていくだろう。

【図3】リモート編集のイメージ図

(出所:筆者作成)

放送局の意識も変化

セッションに登場した放送局勤務者の発言も紹介したい。コロナ禍の放送業界の状況について意見が交わされたセッションでは、米国ローカル局(KHOU:ヒューストン拠点のテレビ局)でキャスターを務める女性が放送局側の意識の変化を紹介した。彼女は、コロナ禍において若年層がローカルニュースやローカル局の重要性を認識してくれることに期待していると述べたのち、ローカル局にしか届けられない、彼らが求める情報を必要なときに必要なところ[6]へ届けることの重要性について語った。さらに、若年層が視聴するYouTubeやNetflixのショウ(オリジナル番組)は従来放送局が考えてきたほど完璧な品質ではないことに触れ、放送局もまた必ずしも完璧である必要はなく、視聴者はZoomやSkypeなどの映像であっても受け入れてくれること、放送局スタッフの意識もそのように変化してきていることを紹介した。

日本のテレビ番組でもSkypeなどの映像コミュニケーションツールを用いて中継先とつなぐ場面が増えている。視聴者や放送局スタッフの意識の変化もまた、ワークフローの変化を促す要因となるだろう。

アフターコロナ時代の放送における通信の役割

これまで放送は専用設備を中心とするシステムで実現されてきたが、近年の通信ネットワークの高度化や、IP技術・ソフトウェア・クラウド等の発展によって、システムの姿が変わる環境が整ってきた。リモートプロダクションやリモート編集はスタッフの移動や密集を減らして放送・映像制作を実施できる手法として、ウィズコロナにおいて導入が進み、ワークフローに浸透していくものと思われるが、従来の手法と比べて優位性が認められれば、アフターコロナ時代の標準的なワークフローとなる可能性があるだろう。また、番組制作における映像コミュニケーションツールの利用についても視聴者の受け入れ方次第で定着する可能性は十分考えられる。

このような新たなワークフローの実現と定着において、その土台となる通信が担う役割は大きい。これまで放送を支えてきた専用設備と同様の環境を、パブリッククラウドへの接続性も含め実現していくことになるからである。この点は通信業界にとっては大きなチャレンジになるだろう。

アフターコロナ時代に向かって放送システムがどのような変化を模索し、その要求に通信ネットワークがどのように応えていくのか、今後の動向を引き続き注目したい。

<[2] リモートプロダクションは国内でも様々な取り組みがなされている(テレビ北海道、Nexion、Rolandの実証実験など)

[3] https://dir.nabshowexpress.com/8_0/ sessions/session-details.cfm?scheduleid=1929

[4] 本稿では、オンプレミス環境の他、クラウド上に構築された専用環境も含め「ローカル環境」と表現している

[5] Cloud RemoteはクライアントPC側にMedia Composerを導入して利用する形態、Cloud VMはクライアントPC側にはMedia Composerを導入せずシンクライアントとして利用する形態。詳細はAvidのウェブサイト等を参照

[6] セッションでは、他のパネリストから「例えばスマートフォンのようなデバイス」と補足があった

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

水上 貴博の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融