TC Disrupt 2024参加レポート 〜 Startup登竜門に見るStartupトレンド 〜TC Disrupt 2024参加レポート 〜 Startup登竜門に見るStartupトレンド 〜

本記事は、NTTコミュニケーションズ イノベーションセンターの小室智昭氏より寄稿いただいた原稿をそのまま掲出しています。

1. はじめに

2024年もStartupの祭典のTC DisruptがSan Francisco市に戻ってきた。昨年は、パスを受け取るのに2時間近く並んだ人もいたそうだが、前日からパスを受け取れるようになったため、Registrationは思っていた以上にスムーズだった。Registrationでの混雑がなかったので、「来場者数が少ないのか?」と思ったが、会場は3日間とも多くの参加者で賑わっていた。

本稿は、TC Disrupt 2024に参加していたStartupから最新の技術トレンドを考察する。

2. TC Disruptとは

(1) イベント概要

TC Disruptはテック系ブログのTechCrunch社が2007年に40社を集めてStartup Pitch、展示を行った"TechCrunch40"が起源だ。翌年にはStartupの数を50社に増やしてTechCrunch50となり、2010年には春はNYCで開催し、秋はSan Francisco市で開催されるようになった。この頃のTC DisruptはStartupの登竜門と位置付けられ、今では生活インフラの一部になっているUber社、Airbnb社などもここから巣立っていった。それ故、TC Disruptは投資家、Startup、Accelerator、企業などが注目している。

Techcrunch社によると、これまでにTC Disrupt Battlefieldに参加したStartupは1,500以上を超え、合計のFund Raise額は$29Bに達し、200社以上が成功を収めている。

Techcrunch社は大会前にTC Disrupt 2024に関する”NUMBERS”を発表した。それによると、300以上のSession、35以上のBreakout Session、80以上のRound Tableが開催され、参加者は1,200人以上の投資家を含め10,000人を超えた。

図1. 数字で見るTC Disrupt 2024(出典: Techcrunch社)

(2) トレンドの変遷

CleanTechに注目が集まったTC Disrupt 2022の流れは、TC Disrupt 2024ではさらに勢いを増している。2023年はGenerative AIブームの中、多くのStartupがGenerative-AIを活用していることを全面に打ち出していたが、今年はGenerative AIを活用していることは当たり前になった感じだ。2024年の注目はHealthcareだったと思う。Startup Battlefieldで優勝したStartupは乳ガンを早期発見する仕組みを開発していた。

3. Expo

以前は日替わりでの出展だったが、TC Disrupt 2024もTC Disrupt 2022、TC Disrupt 2023に続いて3日間通してStartup Battlefield 200に選ばれたStartupが出展していた。

図2. Expo会場に設けられたSilicon ValleyらしいRefresh Space

(1) テーマ

今年のテーマは7つだった。2023年はPostコロナを意識したWorkstyleがテーマの一つだったが、2024年はSaaSの中に吸収されていた。

- Fintech & Edtech(26社)

- Hardware , Robotics and IOT(24社)

- Health tech & BioTech(25社)

- SaaS, Enterprise & Productivity(36社)

- Security, Privacy & SNS(32社)

- Space(12社)

- Sustainability, Mobility & Logistics(26社)

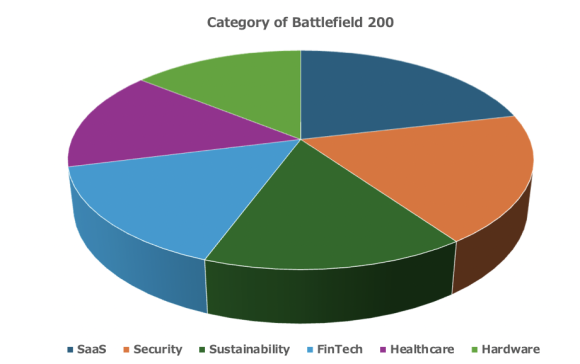

図3. Startup Battlefield 200の内訳

(出典: Techcrunch社のデータをもとに筆者が作成)

(2) International Pavilion

2024年もInternational Zoneには、日本(10社)、韓国(24社)、ウクライナ(10社)、中東(24社)、パキスタンなどのPavilionが設けられていた。2023年は国ごとに異なるPavilionで出展していた中東は、2024年はAzerbaijan、Georgia、Kazakhstan、Kyrgyzstan、Mongolia、Tajikistan、Turkmenistan、Turkiye、Uzbekistan(アルファベット順)が連携してSilkroad Pavilionを設け、24社のStartupsを支援していた。Meet Silicon Valley 2024に参加してくれたCEREBRA MedTech社はTD Disrupt 2023のKazakhstan Pavilionで出展していた。

図4. Silkroad Pavilionに参加している中東の国々

(3) 注目Startup

ここからは、私の目線で気になったStartup達をカテゴリーごとに簡潔に紹介する。

(3-1) Health tech & BioTech

(a) IC Innovations社

マスクをつけたアスリートがランニングマシンでトレーニングをしている姿を見たことがあるだろう。コーチはそのマスクを通じてトレーニング中の酸素量など分析している。しかし、既存のマスクはサイズが大きく、分析装置につながっているケーブルがトレーニングの邪魔になっている。そこでIC Innovations社は、そのマスクを鼻の下につけられるくらい小さいデバイスを開発した。同社の最初のターゲットはアスリートの呼吸の分析だが、呼気から喘息やCOVID-19などの疾患の検知もできるため、Healthcareの分野への展開も考えているそうだ。まだ開発には着手していないが、Roadmapには呼吸から睡眠の質も分析する機能もあるそうだ。デバイスは$399でSubscription Feeはない。

図5. 鼻の下につけられるほど小さいIC Innovations社のデバイス

(b) Smart Hand

脳から筋肉に伝わる電気信号を取り出して、義手や義足を動かす研究は以前から行われている。ここでは、Smart Handを開発しているUkraine発のEsper Bionics社とMexico City発のBioGrip社の2社を紹介する。

(b-1) Esper Bionics社

Healthcare ZoneではなくUkraine Pavilionで出展していたEsper Bionics社は、脳から腕の筋肉に伝わる電気信号を取り出して、物を掴んだりキーボード入力ができる義手を開発している。Esper Bionics社はKyiv市、Berlin市、 NY市にオフィスがある。米国においては、すでにFDA承認を取得して70人以上が同社の義手を利用している。

工業用の多くのRobot Armは、指先の微妙な感覚を指先に組み込んだセンサーで実現しているが、Esper Bionics社の義手の指先にはセンサーがない。Esper社は義手の小指から手首の間の"小指球"と呼ばれる部分の動きを検知してソフトタッチ、ハードタッチを実現している。Esper Bionics社の義手は繊細なタッチを実現できるため、Ukraineでは、腕に怪我を負ったスナイパーも利用しているそうだ。Esper Bionics社CEOのDima Gazdaさんは、2月に来日にすると言っていた。

(b-2) BioGrip社

Healthcare Zoneで展示をしていたMexico CityからやってきたBioGrip社は、Esper Bionics社と同様に腕の筋肉に伝わる脳からの信号を取り出して義手を動かす仕組みを開発している。Pitch直前の慌ただしいタイミングでデモテーブルを訪れたため詳細を聞くことはできなかったが、病院や利用者と連携して実証実験を進めているとBioGrip社CEOのAlan Ventura Hernández Talaveraさんは教えてくれた。

Esper Bionics社との違いの一つは会社としての成長ステージだ。Esper Bionics社がすでにFDA承認を得て実際にユーザーがいる一方、BioGrip社は、医療機関や研究機関と連携したR&Dフェーズのようだ。別の見方をすると、Esper Bionics社との共同研究の機会は薄いかもしれないが、BioGrip社とは共同研究の機会があり、研究者や開発者の知見を広く反映する可能性があると言える。

同じタイミングで2社も同じようなソリューションがTechcrunch Disruptで見られたということは、この分野は注目に値することだと思う。

図6. Smart Hand(左: Esper Bionics社のデモテーブル、右: BioGrip社のデモテーブル)

(3-2) Hardware , Robotics and IOT

(a) Re/Fresh社

Collisonの参加レポートでりんごの皮やキノコから人口皮革を生成するStartupを紹介したが、今回は繊維から燃料などを生成する技術を開発しているRe/Fresh社を紹介する。

Re/Fresh社はEnzymeを使って繊維から燃料、エタノール、化粧品の材料となるセルロースを生成する技術を開発している。利用するのはEnzymeだけで化学薬品は一切使っていないため、環境にもやさしい。同社が対象としている繊維は、古着や自動車のフロアマットなど様々だ。本社があるBerlinでは、Mercedes社と連携して実証実験を行ったそうだ。「複数の企業、研究機関との実証実験を通じて技術的な検証はできた。」と同社でインターンをしているRebecca Spinnerさんは話してくれた。課題は量産化だろう。デモテーブルの上に生成した燃料が入った人差し指ほどの小瓶が置いてあったので、「この量の燃料を生成するのにどのくらいの繊維が必要なの?」と尋ねたところ、明確な回答は返ってこなかった。

Rebeccaさんは、「今後はBrandと連携して洋服を作る過程で生じる端切れを利用して市場を拡大していきたい。」と言っていた。Re/Fresh社は日本のアパレルメーカーや自動車部品のサプライヤーとの協業にも興味を持っており、徐々にマーケットを広げていきたいと語った。

図7. 繊維と燃料のサンプルが展示されていたRe/Fresh社のデモテーブル

(3-3) Sustainability, Mobility & Logistics

(a) Arculus社

「水素を運ぶパイプの内側には特別なコーティングが必要なためコストも時間もかかる。」と教えてくれたのは、Arculus社のMechatronics and Robotics EngineerのBowen Liさん。"そのような特別なパイプでなくても身近にあるパイプを水素を運ぶパイプに換えてしまえば良いのでは"という発想で、Arculus社Co-founder & CEOのGianluca RoscioliさんはArculus社を立ち上げたそうだ。

Arculus社は、普通のパイプを水素を運ぶパイプに換えるコーティング剤とコーティング剤をパイプの内側に吹き付けるイモムシ型のロボットを開発した。Gianluca RoscioliさんはMITのPh.Dを持っていて、コーティング剤とロボットはMITの研究成果がベースになっているそうだ。

今後、世界各地で水素のニーズが高まると同社のような技術の活躍の場が広がると思う。

図8. パイプの中で動作するArculus社のロボット

(b) GroupUps社

GroupUps社は、「事務用品や材料を安く購入したい」という企業の思いと、「大量に製品を買ってくれる企業と契約したい」というサプライヤーの思いを受けて、B2B向けにGrouponのようなサービスを提供している。GroupUps社は購入者を束ねてサプライヤーに注文し、サプライヤーは購入者ごとに製品を発送する。GroupUps社は購入者にInvoiceを発行し、購入者はGroupUps社に料金を払う。この際、GroupUps社は購入者に数%の手数料を要求する。サプライヤーには手数料を引いた上で料金を支払う。購入者は安価で製品が買えるため、手数料を払ってもメリットがあるそうだ。2023年は医療や建設業など多くの製品が必要な業界を中心に500万トランザクションがあったそうだ。

(c) NitroFix社

Semi-finalistに選ばれたNitroFix社は、グリーンな分散型アンモニア製造プラントを開発しているIsrael発のStartupだ。NitroFix社CEO & Co-FounderのOphira Melamedさんは、「アンモニアは世界で二番目に多く製造されている工業系化学薬品で、世界中に巨大な工場があり、化石燃料を使うためにアンモニア製造業界は世界で2%の二酸化炭素を排出している。既存のアンモニアの製造プロセスには課題がある。一つは水素の生成に必要なガスが大量の二酸化炭素の排出。もう一つは、生成した水素と窒素との化学反応で発生する高熱。」と説明した。そこで、Ophira Melamedさんは水と空気と電気化学反応によりアンモニアを生成するグリーンでコンパクトな仕組みを開発した。同社が利用する電力は再生可能エネルギーだ。これまでは水素の生成、水素と窒素の反応という2段階のプロセスが必要だったが、同社はそれを電解装置を使うことで、1ステップでアンモニアを生成している。

同社のシステムは小型なので電力が確保できればどこにでも設置できる。同社は、肥料、冷媒、原材料への対応から始め、将来は水素の運搬、船舶の燃料、発電装置へと展開しようとしている。他にも食品業界、コスメ業界への展開も考えているようだ。

(d) SpiralWave社

Semi-finalistに選ばれたSpiralWave社は、Plasmaを利用して空気と水からMethanolを作る小型プラントを開発している。これまでは2段階の工程が必要だったが、同社は1ステップで生成できるようにしたところに強みがある。2段階工程だと、エネルギー消費とエネルギーロスが発生するのだそうだ。デモテーブルのパネルには”World first”とあるが、業界関係者の話では他にも類似の技術を開発している会社はいるようだ。

同社のもう一つの強みは利用する水も空気もきれいにする必要がないということだ。SpiralWave社Co-FonderのAdam Amadさんは、「綺麗な水や空気が無くてもMethanolが作れるからこの会場にもプラントは設置できるよ。」とニコニコしながら話してくれた。

プラントの設置に関する認可についてAdamさんに質問すると、「米国は設置のための認可はいらないが、米国以外では燃料の取り扱いに関する認可が必要がなるだろう。」と答えてくれた。

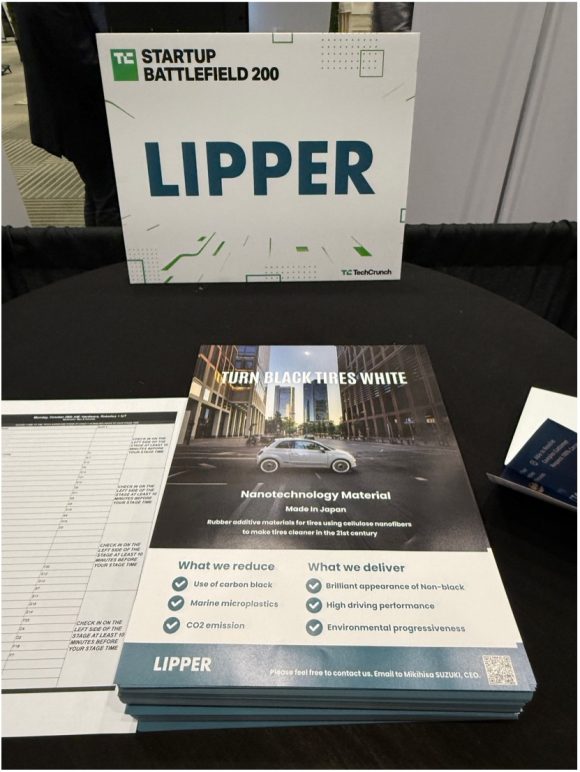

(e) Lipper社

JETROが主催しているJapan Pavilionではなく、独自にデモテーブルを構えていたLipper社は白いタイヤを実現するためのNanoTechnologyを開発している日本のStartupだ。ご存知の通り、タイヤには強度、耐久性、柔軟性、成形の容易さのためにCarbon Blackは欠かせない素材だ。しかし、近年はCarbon Blackが環境問題の一つに挙げられている。Lipper社はCarbon Blackが無くてもタイヤとしての性能を損なわない素材を開発している。Lipper社が目指す白いタイヤはCarbon Blackを取り除いた結果の産物ということだ。

残念ながら、デモテーブルには誰もいなかったため話ができなかったが、日本のStartupなので、日本のどこかで出会う機会があると思う。

図10. デモテーブルに置かれたLipper社のパンフレット

(3-4) SaaS, Enterprise & Productivity

(a) Narada社

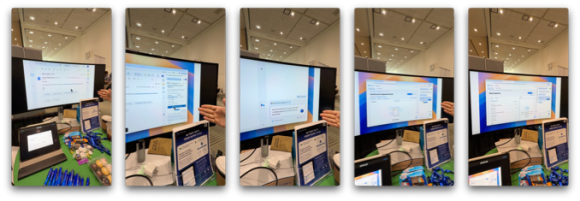

初日、二日目ともに多くの参加者がデモテーブルで話をしていたため近づけなかったが、最終日にようやくNarada社と話ができた。Narada社はAIを活用したBusiness Application Orchestration platformを開発している。「コア技術はBerkeley大学のAI Labの技術がベースとなっている。」と教えてくれたのはNarada社CEOのDavid Parkさん。Narada社Client-Focused Strategic Sales LeaderのCharles E. Emdeさんの説明によると、例えば旅費精算の手続きをする時、Concurに直接データを入力するのではなく、Narada社のAIにやりたい事を入力すると人の代わりにNarada社がデータを入力してくれるそうだ。他にもGoogle Workplace、Zoom、SlackなどののBusiness Applicationにも対応していて、近々SalesforceなどのCRMにも対応予定のようだ。

資金調達に関しては、2024年11月に$10-15MのFund Raiseを予定しているとDavidさんが教えてくれた。

図11. Concurと連携したNarada社のデモの様子

(b) Expanso社

Expanso社は、Kubernetesなどのコンテナ環境を活用してEdge、IoTを制御するControl Planeを開発している。「Samsung社はSmart TVの制御を目的とした実証実験を実施すると同時に、Samsung NEXT社(Samsung社のSeed Stageをターゲットにした投資会社)が投資してくれた。」とExpanso社CEOのDavid Aronchickさんは教えてくれた。

Expanso社は端末の制御だけでなく、”Near by”という機能も開発している。この機能は近くにいるデバイス同士が自律的に会話をして、OSの最新化やSecurity PatchのUpdateなどを行う。”Near by”は、Endpoint Managementの分野のTanium社が提供しているサービスに似た機能だ。

同社のサービスを利用するには同社専用のAgentを端末内にインストールする必要がある。インストール環境はKubernetes以外にVMware環境も利用できる。すでにAWS MarketplaceからAgentをダウンロードでき、Microsoft Marketplaceに関しては登録申請を出して承認を待っている状況だそうだ。

Binaryは有償だが、同社が提供しているOpen Source版は無償で利用できるため、興味を持ったエンジニアはOpen Source版を触ってみてはどうだろう。

図12. Expanso社とSamsung Next社の提携発表(出典: Samsung Next社)

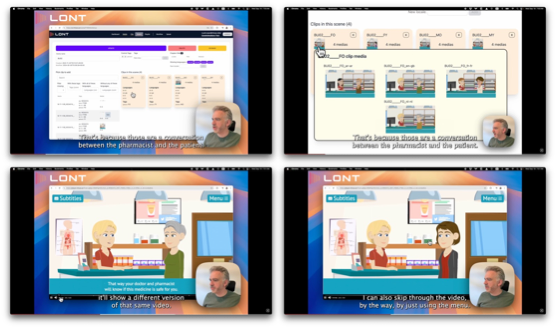

(c) Lont社

mini channel#154で紹介したNetherlandsのLont社がStartup Battlefield 200に選ばれて出展していた。Lont社Co-founder & CEOのRuud van der Lindenさんは「Contents Creatorは深刻な課題を抱えていて、その課題を解決するためにLont社を立ち上げた。」と改めて説明してくれた。Lont社は似たようなコンテンツをCreatorが作成するのではなく、Gen-AIを使って自動的に作成できるようにした。Ruudさんによると、AI時代のContent Creationは、

- 簡単で拡張性のあるビデオ制作

- 拡張性を兼ね備えたパーソナライゼーション

が重要だそうだ。

Lont社の基本的なコンセプトは独自の物語の制作、ルールの作成、組み込みとIntegrationで、そのコンセプトをもとにLont社はWorkflowの効率化、顧客目線のCustomization、Real-timeなPersonalization、Conversion Rateの上昇を実現している。

Lont社の一番のCase Studyは、商品の種類が多い薬局だそうだ。LontのText-to-Video機能を使うと、異なるバリエーションのビデオを瞬時に作成できるからだ。夏前にLont社と会った時は日本語に対応していなかったが、2〜3ヶ月が経ったTechcrunch Disruptでは日本語のデモを見せてくれた。

図13. Lont社のDashboardと生成した動画コンテンツ(出典: Lont社)

(3-5) Security, Privacy & SNS

(a) Grape ID社

Grape ID社は、迷惑電話、Junk Mail、詐欺広告などの被害を防ぐソリューションを提供している。Smartphoneで回線番号、メールアドレス、SNSを指定するだけで設定は完了する。「Spamerは電話番号を変えながら詐欺電話をかけるが対応できるのか?」と質問したところ、「問題ない。今はエンジニアがいないから詳しい話はできないが、興味があったらFollow upするよ。」という回答が返ってきた。

Business ModelはユニークでB向けは有料だがC向けは無料だ。それだけ迷惑電話や迷惑メールに悩んでいる企業が多いということだろう。米国大統領選挙前は毎日のように電話やメッセージを送られてきた。また、企業のSecurity Breachが発生すると、迷惑電話やメッセージが急増する。Grape ID社が本当にブロックしてくれるのか試してみたい。

図14. 3日間Spam Manの格好で会場にいたGrape ID社CEOのRob Andersenさん

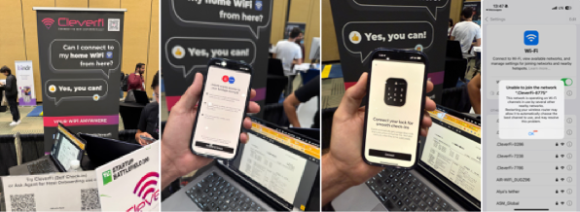

(b) CleverFi社

CleverFi社はHOSPITALITY Workflow Automationを実現するソリューションを提供している。具体的には、Airbnbなどのいわゆる"民泊"に宿泊する時のWi-Fi接続をチェックイン、ロック解除、チェックアウトと連動してワンストップで提供してくれる。民泊オーナーの一番の悩みは鍵の受け渡しだろう。例えば、アパートの一室を民泊に活用している日本の民泊オーナーは、セキュリティボックスに部屋の鍵を入れる。そしてオーナーはチェックイン直前に宿泊者にセキュリティボックスを開けるダイヤルキーを伝える。このような流れで鍵の受け渡しを行なっているオーナーは多いだろう。ただ、セキュリティボックスのダイヤルキーや部屋のWi-Fiのパスワードをチェックアウトのたびに変更することは手間とセキュリティリスクを伴う。

CleverFi社は民泊オーナーが安心して部屋をのWi-Fiを提供できるソリューションを提供している。民泊オーナーは事前に宿泊者にWi-Fiのパスワードを通知する。ただ、この時点ではWi-Fiは利用できない。宿泊者が部屋についてチェックインするとWi-Fiが利用できるようになる。そして、宿泊者がチェックアウトすると自動的にWi-Fiが利用できなくなる。その後、CleverFi社はパスワードを自動的にローテーションするため、以前宿泊した宿泊者が同じパスワードを使ってWi-Fiを悪用することはできない。

CleverFi社CEOのMario Soaveさんが、会場で私のSmartphoneを使ってCleverFi社のサービスを体感させてくれた。事前設定は私のSmartphoneの電話番号の登録だけで、簡単にWi-Fiのアクセス管理ができることを見せてくれた。

図15. Airbnbを想定したCleferFi社のデモの様子

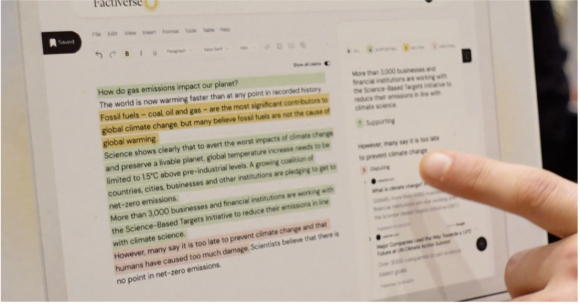

(c) Factiverse社

TC Disrupt 2024のStartup Battlefield 200に唯一Norwayから選ばれたFactiverse社はテキスト、動画に潜むリスクを分析するAI Platformを開発している。例えば、電子メールを送る時、メール本文を送信前に分析してメール本文に潜むリスクを分析する。例えば、クレジットカードやSSNなどの個人情報がメール本文に含まれていないかチェックする。また、コールセンターでのCase Studyでは、相談があったお客様の対応履歴からエージェントの回答に潜むリスクを分析し、新たなトラブルの火種を未然に防げる。

ユーザーはFactiverse社のAPIを用いることで、既存のシステム、アプリ、プラットフォーム、コンテンツ管理システムとも簡単に連携できる。

Factiverse社は"Security, Privacy & Social Networking"のカテゴリーにおいて、Best Pitch Awardを獲得した。SASEにおいてDLP(Data Loss/Leak Protection)は重要な機能の一つだが、AIの進歩によりSASEのような複雑な構成をとらなくても簡単に端末側だけでDLP以上のことができるようになってきている。

図16. 文書の中に潜むリスクを示すFacverse社のデモ

(d) c/side社

今日のWebアプリケーションは、多くの3rd Partyリソースが利用されている。3rd Partyリソースは開発者にとっては便利なのだが、リソースの監視と追跡はリソースの量およびリソースの頻繁な変更などが理由で非常に困難だ。Hackerはその弱点をついてWeb アプリケーションに侵入する。2018年にはBritish Airways社が3rd PartyのJavaScriptパッケージからHackerに侵入され、38万の決済データが流出した。また、TicketMaster社は「結果的に被害はなかった」と発表しているが、2018年6月にオンライン決済を標的にクレジットカードなどの個人情報を盗み出すMagecart Attackを受けている。

c/side社は、Cloudflare社での業務経験があるSimon Wijckmansさんが立ち上げたWeb site Securityを提供するStartupだ。同社は1行のScriptでWeb siteをHackerの攻撃から守り、Polyfill Attackもリアルタイムに検知してブロックする。会場のデモテーブルにいたc/side社の説明員によると、「Cloudflare社にはない"Browser側の3rd Party Scriptsの継続的な監視、保護、最適化"機能を提供している。」と説明してくれた。

c/side社は2024年設立の若いStartupだが、Pre-Seedで$7.7M(出典: Crunchbase社)を調達している。2018年にBritish Airways社、TicketMaster社が被害を受けた当時、"Magecart Attack対策"は日本ではニーズがほとんどなかったようだが、投資家の間では市場性を感じている人がいるということだろう。

図17. c/side社の3rd Partyリソース監視の仕組み(出典: c/side社)

"Security, Privacy & SNS"のゾーンには他にもユーザー認識機能と暗号化機能で秘匿性の高いメッセンジャーアプリを提供しているGerm Networks社など、例年のTC Disruptと比べると同ゾーンで多くのStartupが出展していた(32社(全体の約18%)、筆者調べ)。

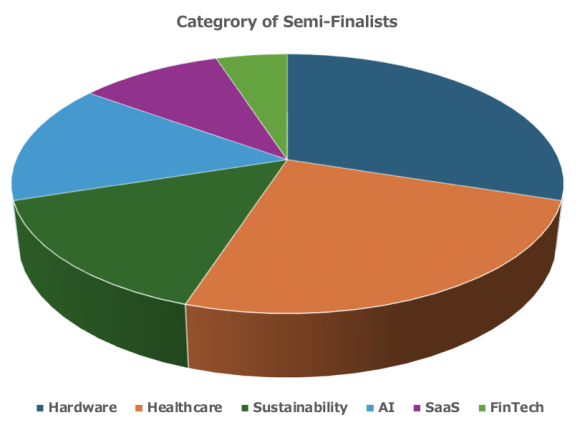

4. Startup Battlefield 20

各Startupには展示以外に3分間のPitchの機会が与えられる。Pitchはカテゴリーごとに行われる。それとは別にTop 20(Battlefield 20)に選ばれたStartupは一番大きなステージで約6分間のPitchを行い、審査員を務める投資家からの約6分間の質問に答える機会が与えられる。

Startup Battlefield 20に選ばれたStartupの顔ぶれを見ると、以下のようになっている。

- Hardware(6社、30.0%)

- Healthcare(5社、25.0%)

- Sustainability(3社、15.0%)

- AI(3社、15.0%)

- SaaS(2社、10.0%)

- FinTech(1社、5.0%)

図18. Startup Battlefield 20の内訳

(出典: Techcrunch社のデータをもとに筆者が作成)

Pitchの結果、Top 5にはGeCKo Materials社(Sustainability)、Luna社(Healthcare)、MabLab社(Healthcare)、Salva Health社(Healthcare)、Stitch3D社(SaaS)の5社が選ばれた。

そして、Award Winner発表のステージに上がったのはGeCKo Materials社とSalva Health社。GeCKo Materials社はPNP社などから支援を受けているNew Material系Startupだ。GeCKo Materials社は独自のNano Technologyを開発し、水の入ったガロン缶に簡単にくっついて持ち上げることができる一方、すぐに剥がせてReuse可能な素材を開発している。同社のターゲットの一つにロボットアームがある。GeCKo Materials社Founder & CEOのCapella Kerstさんは、「複雑かつ繊細な指の動きが必要なロボットアームを私たちの技術で簡素化できる。」と説明した。

Salva Health社はJulietaという持ち運び可能な乳がんの検査装置を開発している。Salva Health社Co-founder & CEOのValentina Agudelo Vargasさんは、「AIを活用した携帯型のJulietaは、乳がんの早期発見、遠隔治療のバリアを下げる。」と説明した。

過去2年はSustainabilityのカテゴリーにスポットライトが当たっていた感じだが、今年のTC Disruptでは、Top 5を見る限り、Healthcareが注目のカテゴリーということになる。

図19. Startup Battlefield 200で優勝したSalva Health社

(出典: Techcrunch社)

5. おわりに

TC Disruptはコロナ前と比べるとお祭り的に参加するStartupより、実際にビジネスの機会を狙っているStartupが増えた。TC Disruptが米国で開催されるEarly StageがメインのConferenceとしては今年最後のConferenceだが、11月末のPlug and Play Winter Summit 2024、12月のAWS re:Invent 2024とEarly Stage Startupと出会う機会はまだある。Plug and Play Winter Summit 2024、AWS re:Invent 2024にも参加予定なので、機会をとらえて報告したい。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

小室智昭 (Tom Komuro)の記事

関連記事

-

AIとマーケティング

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT

- GIGAスクール構想

- ICT利活用

- WTR No442(2026年2月号)

- 教育

- 日本

-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭

- WTR No442(2026年2月号)

- 世界の街角から

- 日本

-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~

- AI・人工知能

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No442(2026年2月号)

- 介護

- 医療

- 日本

- 福祉