IoT時代の主役、「クルマ」の次は「家」~CESにみるスマートホームの動向~

2015年1月6日~9日の間、今年1年の家電業界の方向性を示す国際家電見本市(CES)が米国ラスベガスで開催された。正確な来場者数は本稿執筆時点では発表になっていないが、推定では17万以上とみられているほか、延床面積は過去最高であり、出展社数も3,600社を超えている。また、スタートアップ企業専用展示スペースであるEureka Parkの出展社数も昨年の220社から大幅に増加して375社に上るなど盛況ぶりだ。

本稿では、CESにみる今年のIT業界におけるトレンドを紹介したい。

IoT一色のCES

今年のCESを一言で表すと「IoT(Internet of Things:モノのインターネット)」に尽きる。IoTとは、センサーと通信機能を搭載した「モノ」がインターネットに接続したり相互通信を行ったりする事をさす。

IoTの代名詞とも言えるウェアラブル製品は今年も注目製品の一つで、活動量計やスマートウォッチ、センサー織り込み衣服など様々な製品が展示されていた。また昨年のCESでは脳波を検知して感情のコントロールを行う「Muse」がかなりの注目を集めたが、今年も類似の製品として、Emotiv Systems社が脳波を用いておもちゃのクルマを走らせるデモを行っていたり、myBrain Technologies社が「誰でも利用できる」をコンセプトにした感情コントロール・トレーニング向け頭部装着デバイスを紹介したりしていた(写真1)。

他にも、加速度センサーや角速度センサー等を用いて赤ちゃんの哺乳状況を把握することができる哺乳瓶や、計量をしなくても適量を知らせてくれて料理することができるボウルとスケールのセット、身体に直接貼付けることで運動状況を把握する事のできるフィットネスデバイスなど、様々なジャンルの製品が登場していた(写真2)。会場でもセッションでも、あらゆるところで「IoT」の文字が見られ議論となった。

莫大なインパクトを与えたクルマ

そして、IoTの本命とも言われる「クルマ」は今年も健在で、トヨタやBMW、Ford、デンソーなど多くの自動車および自動車部品メーカーがクルマを展示しており、その様子は昨年同様、モーターショーを彷彿させる。FordがCESの翌週にデトロイトで開催されるモーターショーに先駆けて新車をお披露目するという光景も恒例イベント化してきている。各自動車メーカーのトップはCESを「重要な場」と位置付けており、自動車専門調査会社のIHSは「(CESは自動車メーカーにとって)技術面でグローバル・ステージに立つための手段だ」としている。

また、様々なメーカーがクルマと連携したソリューションを展示しており、会場のあらゆるところにクルマが配置されていたのも昨年と同じだ。特に米半導体メーカーのNVIDIAはこれまで新しいSoC(System on a Chip)を発表する際に主にゲームでその性能をアピールしていたが、今年はクルマにターゲットを据えていることから、プレスカンファレンスもブースもクルマ一色だった(写真3)。

しかし、筆者の感覚では、クルマはCESという場においては、ある程度成熟した印象を受ける。昨年まで話題の中心だった、インターネットに常時接続されたクルマをさす「Connected Car」よりも今年は「Autonomous Car(自動運転車)」に話題が集まっていた。自動運転車の本質は、オートクルーズや自動ブレーキなど、クルマの「安心・安全」を追求する技術を総結集したものである。AudiはCESに合わせて自動運転車をサンフランシスコからラスベガスまで走らせ、CES初登場となるVolkswagenは無人で自動駐車するクルマのデモ展示を行った。Mercedes-Benzは基調講演でCESの主催者であるCEA(全米家電協会)のGary Saphiro氏を、運転手のいないコンセプトカー「F 015 Luxury in Motion(写真4)」に乗せてステージに登壇させるなど、かなりのインパクトがあった。実際に無人で走るクルマを目の当たりにしたことで、自動運転車がより身近なものと強く感じた人も多いだろう。

だからこそ、CESでのクルマに関する議論はプライバシーや法制度、消費者心理を含めた「自動運転車の実現の可能性」に集中していたと推察される。新たな技術を披露し、わくわく感を与えるイベントであるCESにおいて、来年、クルマが今年以上のインパクトを与えるのは難しいのではないだろうか。

注目が集まる「家」

Connected Carや自動運転車の原型となるコンセプトについては1956年の米国におけるTVコマーシャルにまでさかのぼる。そこから自動車メーカー各社が自動運転車を実現する技術の開発に注力し、ようやくここ数年で形となった。つまり、コンセプトから実現までに50年以上の月日を費やしたことになる。 そしてもう一つ、クルマと同様に、少なくとも1960年代にそのコンセプトが提唱され、近年ようやく現実のものとなりつつあるものがある。それは「スマートホーム」だ。

スマートホームに対する取組自体は決して新しいものではない。メーカー各社がホームオートメーションの商用化に向けて本格的に取組始めたのは1980年代だ。米国のNational Association of Home Builders(全国住宅建設業協会)は1984年頃に家のIT化を目指す特別チームを結成し、スマートホームの実現に向けた動きが活性化した。しかしその後、メーカー各社がそれぞれ独自のプラットフォームを構築しようと試みたことや、スマートホームで活用される無線技術もZigbeeやZ-Wave等複数存在した上に、それぞれに互換性がなかったことなど複数の要因により、本日までカオス状態にあるといえる。

こういった硬直状態に風穴をあけたのが、Googleが2014年1月に買収したNestと、Appleが2014年6月に発表した「HomeKit」である。

家のハブを目指すNest

Googleが32億ドルも出して買収したNest Labsとは、AppleのiPod事業の元幹部とiPodソフトウェア開発担当者が立ち上げた、サーモスタットや火災警報器のスタートアップだ。サーモスタットとは、家屋の温度調整をする機器で、ユーザーにとって快適な温度を設定し、その状態を保つようエアコンやヒーターといった冷暖房器具を常時調整する機能を持つ。部屋ごとにエアコンが設置されている日本とは異なり、欧米ではこのサーモスタットにより家全体の温度管理を一元的に行うのが主流で、同様の機器はいくつものメーカーから提供されている。

ではなぜNest Labsが注目されたのか。それはNestサーモスタットには人工知能が搭載されており、ユーザーの行動パターンを学習することにより、自動的に冷暖房器具等の温度を調整することができるからだ。つまり、ユーザーが何時に起き、何度に設定し、何時に外出し、何時に帰宅する、といった日常の行動パターンを学習することにより、タイマーをセットしなくてもユーザーが帰宅した時には既に適温になっているよう、冷暖房器具をコントロールすることが可能になる。またネットワークに接続されているため、PCやスマートフォンからでも操作が可能となっている。

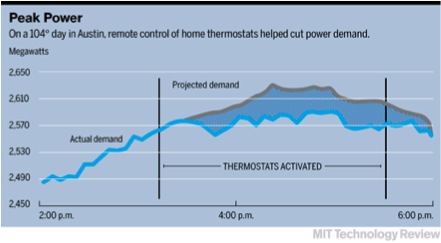

しかしNestサーモスタットがその価値を発揮したのは人工知能だけではない。Googleが買収する以前の2013年5月、米国テキサス州の電力会社オースティン・エナジー社は、夏の猛暑時にNestサーモスタットを利用している家庭のエアコン出力を遠隔操作することにより、電力使用料のピーク時間帯における節電を実現した。これはNest Labsが2013年4月よりサーモスタット利用者向けに提供しているキャッシュバックサ ービス「Rush Hour Rewards」を活用したものだ。

Rush Hour Rewardsは、ユーザーが電力会社による冷暖房の遠隔操作に同意した場合、電力会社 からの払い戻しが受けられるというもの。この取組の実現のために、オースティン・エナジーはユーザーにキャッシュバックする以外にNest Labsにも年額を支払っている。しかし、猛暑日のピーク時における電力の卸売価格が通常時の約25倍になることを考慮すると、十分ペイする取組なのだ。

その後Nestは2014年6月に家庭用監視カメラのDropcam社を、また同年10月にはスマートホーム・ハブを提供するRevolve社をそれぞれ買収している。更に6月には開発者向けにAPIを公開することにより、同社のサーモスタットと連動する製品やサービスが開発可能なプログラム「Works with Nest」を発表した。これによりプログラム参加企業は、Nestが収集する情報を活用したサービスを展開することが可能となる。たとえば家電メーカーのWhirlpoolが提供する洗濯機は、ユーザーの外出時間に関する情報をNestから収集することにより、帰宅する時間に合わせて乾燥機を回し衣類にしわが寄らないようにするのに最適なタイミングで洗濯を開始することができるようになる。このような形でGoogleはNestを通じてスマートホーム・プラットフォームの構築に向け着実に動き出していると共に、スマートグリッド分野における新たなビジネスモデルを手に入れたといえる。

期待が集まるApple HomeKit

Appleが発表したHomeKitとは、iOS搭載端末から家電のコントロールを実現するための規格である。これにより、HomeKitに対応した様々な家電やホームセキュリティなどの製品をつなぎ、iOS搭載端末から一元管理することができるようになるほか、Siriを利用して音声コマンドにより家電を操作できるようになる。更にiOS端末がハブとなるため、Nestのように特定機器を設置する必要もないことから、ユーザーメリットも大きいといえる。

CESの会場においても、特にスタートアップのHomeKitに対する期待は大きい。監視カメラを提供するButterfleye社の幹部は、筆者が行ったインタビューにおいて「Works with NestはNestサーモスタットに接続することが前提となっている。一方でHomeKitはこの規格に対応するだけでよい点が大きい。米国にはiOSユーザーは非常に多い。HomeKitはスマートホーム分野におけるゲームチェンジャーとなるだろう。」と興奮気味に語っていた。(写真8)

成長を見せるiControl

ホームオートメーション分野で知名度のあるiControl社も、スマートホームの統一規格を目指す取組を行っている。iControlは元々、ウェブやモバイル端末で家の様子を確認可能なホームセキュリティ関連機器やソリューションを提供していた企業だ。サーモスタットも提供していたことから、それを足掛かりに家のエネルギー管理分野にも進出を果たした。CESでは同社のスマートホーム向けオープン・プラットフォーム「The iControl OpenHome Software Platform」のプライベート展示を行っていた。同プラットフォームにはPhilipsやSamsungなど59社が参画しており、各社の照明やドアロック、カメラ、サーモスタットをアプリ上で一元管理できる。またJawboneの活動量計とも連携しており、ユーザーが目覚めた時に活動量計のボタンを押すと灯りがつく、といったことを実現している。現在、他の企業とも交渉中とのことで、近々参画企業は75社程度になるそうだ。

なお、同社のプラットフォームは、米CATV事業者のComcastやカナダの通信事業者のRogers Communications、そして日本ではイッツコムも採用している。(写真9)

スマートホーム分野に本格参入するBosch

ドイツの自動車部品メーカー大手のBoschは、CESに先駆け2014年12月1日に、米シスコやスイスのエンジニアリング会社ABBと共同で、スマートホーム向けオープン・ソフトウェア・プラットフォームの開発・運用のための合弁会社を設立すると発表し、家電メーカーやホームオートメーションシステム関連企業、サービスプロバイダーにも参加を呼び掛けるとしている。また、2015年1月下旬より、Z-Wave対応機器との組み合わせによるホームオートメーションとリモートモニタリングを実現する「Z-wave Home Control Gateway」の提供開始についても言及するなど、スマートホームに関する基盤づくりに注力する戦略がうかがえる。 CESのプレスカンファレンスでも、スマートホームおよびConnected Car/自動運転車への取組を注力分野に据えると明言し、前後半に分けて今後の取組を熱弁したほか、展示会場においても両分野のスポンサー企業として展示するなど、かなりの力の入れようだ。(写真10)

家をアピールするQualcomm

昨年に引き続き今年も「家」をアピールしていたのがQualcommだ。QualcommはIoTの標準策定を目指す業界団体「AllSeen Alliance」を主導しているほか、デバイス間通信技術「AllJoyn」を開発しオープンソース化して提供している。2015年1月5日時点でのAllSeen Alliance加盟社数はパナソニックやソニー、LGやMicrosoftなどを含む112社となっている。Qualcommはその加盟企業の製品を活用したスマートホームのショールームをブース内に設け、約20分のツアーを組んで台所やリビングルームなど各部屋における利用シーンごとにどのようなことができるかを紹介している。しかし対応製品が少ないというのが実情らしく、ショールームのような状況が現実のものとなるにはまだ時間がかかりそうだ。(写真11)

なお、IoTの推進団体には、他にもIntelやSamsung、Dell等6社が2014年7月に立ち上げた「The Open Interconnect Consortium(OIC)」があり、まずはスマートホームとオフィスソリューション向けにオープンソースコードを開発していくとしているものの、今回のCESでは取組状況は特に見られなかった。

スマートホームの今後

今年のCESでは、前述の大手企業だけでなくスタートアップを含む様々な企業がスマートホーム関連製品を展示していた。また、今年は初めてスマートホーム専用エリアが設けられたことからも、海外ではスマートホームに今後更なる注目が集まることがうかがえる。

では、今後スマートホームは具体的にどうなっていくのか。現在の潮流としては、オープン化することで誰もが参画可能なプラットフォームを構築することにより、今後同分野は更に活性化していくと筆者は考えている。これは単体で製品を提供しているスタートアップでも、スマートホームの一翼を担うことができる一方、プラットフォームを提供する側もハードウェアを作る必要がないなど双方にメリットがある。事実、上記で紹介したほぼすべての企業が、オープン・プラットフォームによるマルチベンダーでのサービス展開をしているほか、米Belkinのようにハードウェア、ソフトウェア両方の開発を行っている企業でも、他のデバイスやサービス間の相互通信を実現可能なIFTTTを採用している。

現時点ではまだ、スマートホーム分野における主導者がいないことから、特に昨年1年の間に、非常に多くの企業がプラットフォームを構築し、他社の動きを探りながらも主導権を取ることを目指して参入してきた状態にある。スマートホームを巡る競争は、ようやく始まったといえる。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

吉岡 佐和子(転出済み)の記事

関連記事

-

フランスに見るブロードバンド政策の変遷とユニバーサルサービス理念(1)

- WTR No437(2025年9月号)

- フランス

- 通信事業者(海外)

-

終活や葬儀のDX ~広がるデステックの市場と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No437(2025年9月号)

- 国内

-

世界の街角から:死者の日と古代遺跡の旅 〜メキシコで出会った幻想と歴史〜

- WTR No437(2025年9月号)

- 世界の街角から

-

「地方創生2.0基本構想」を読む

- ICR Insight

- WTR No437(2025年9月号)

- 国内

- 地方創生

-

AIで全方位の医療改革 ~医療の何が変わる、何を変える

- AI・人工知能

- WTR No437(2025年9月号)

- 医療

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合