NTTドコモが考える観光分野での「ポータブルSIM」活用の可能性

日本政府は、観光先進国への新たな国づくりに向け、今からちょうど1年前の2016年3月、新たな観光ビジョンを策定した。とりわけ注目を集めたのは、訪日外国人旅行者数の政府目標を大幅に前倒ししたことである。このとき設定されたのは、2020年に4,000万人(当初は2,000万人)、2030年に6,000万人(当初は3,000万人)という目標値であったが、昨今の日本各地を訪れる外国客の多さを肌で感じている方からすれば、妥当な目標と捉えられるかもしれない。

こうした訪日外国人旅行者の観光満足度向上のために、現地での消費行動を促進するための場所に応じた情報提供技術や、現地でのコミュニケーションを円滑化するための翻訳技術、特定箇所の混雑を緩和するための動態分析技術など、様々なICT技術が活用されつつある。ネットワークの環境整備も重要な要因の一つであり、観光庁では「Japan.Free Wi-Fi」の普及促進を図る施策等(※1)を通じ、日本全国いつでもどこでも利用できる通信環境の整備に取り組んでいる。しかし、大都市圏ならまだしも、とりわけ中核都市等では、面的なカバーをどこまですればよいのか、Wi-Fiアクセスポイントのメンテナンスコストを中長期的に誰が負担していくべきなのか等、依然として様々な課題が残されている。

そうしたなか、注目されているのがSIMの活用である。最近では各地の空港等で自動販売機を使ったプリペイドSIMを販売するようなサービスも出始めているなど、Wi-Fiアクセスポイント設置以外にもSIM活用の用途は広がりつつある。

2014年6月、NTTドコモは世界で初めてSIMベースの小型認証デバイス「ポータブルSIM」を開発した。「ポータブルSIM」は携帯電話のSIM(※2)を内蔵しており、スマートフォン・タブレットと接続することで、回線認証を行い、電話やメールなどの携帯電話機能が利用できるようになる機能を具備している。これにより、SIMカードが入っていない端末、つまりは訪日外国人旅行客が用いる携帯端末でも日本国内でネットワーク接続が可能となる(※3)。もちろんどこで彼らに貸し出すのか等のサービス運用上の問題もあるだろうが、国内観光の環境整備の助けの一つになる可能性がある。ポータブルSIMについてNTTドコモの担当者、移動機開発部の岡田隆担当部長、市川一興担当課長、樋口雄太社員に聞いてみた。

【写真1】今回取材に応じていただいた、移動機開発部の皆様。

左から岡田担当部長、市川担当課長、樋口社員、筆者

(出典:写真1~5は筆者撮影)

―ポータブルSIMを開発された背景を教えてください。

【写真2】移動機開発部 第一イノベーション推進担当 岡田隆担当部長

岡田:ポータブルSIMのコンセプトは、当時スマートフォンやウェアラブルデバイスの利用が消費者の間に広がり始めた頃に生まれました。スマートフォンにはさまざまな機能が搭載されていますが、それらの機能をひとつずつ取り外していき、シンプルな製品を目指す中で、SIMカード、NFC、Bluetoothという3つの要素技術を搭載した製品を開発し、その利用可能性を探ってきました。

―ポータブルSIMの特徴を教えてください。

【写真3】ポータブルSIMの外観と大きさ(写真はペンダント型、図1、2掲載のものはカード型)

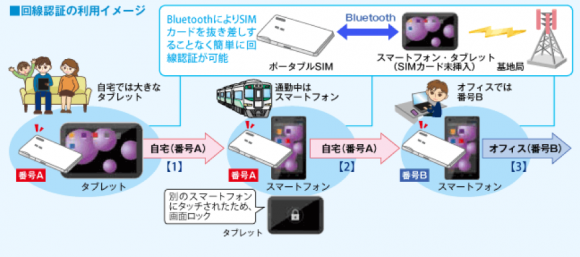

樋口:特徴の1つ目として、Bluetoothで接続したスマートフォン等へSIM情報を送信する機能を持っています。ポータブルSIM内のSIMカードが、接続したスマートフォン等を介してネットワーク認証を行うことで、SIMカードが挿入されていないスマートフォン等でもネットワーク接続でき、電話やメールなど携帯電話機能が使えます(図1参照)。

2つ目として、SIMカードの機密性の高いセキュリティ領域を利用し、ID・パスワードを安全に保存することができます。保存されたID・パスワードはNFCを使ってパソコンやスマートフォンへ安全に渡すことができ、ショッピングサイト等の自動ログイン機能へ応用することも可能です(図2参照)。

【図1】回線認証の利用イメージ(出典:NTTドコモ公式Webサイト)

【図2】ID認証の利用イメージ(出典:NTTドコモ公式Webサイト)

―実際にどのような分野での利用を想定していますか?

その想定に向けどのようなことに取り組んでいますか?

【写真4】移動機開発部 第一イノベーション推進担当 市川一興担当課長

市川:ポータブルSIMは先ほど樋口が述べた特徴を持っており、基本的には回線やID認証を通じ、国内の利用者がいろいろな端末を使い分ける用途を考えていますが、新しい価値を創出していく活動も始めています。私たちは現在、2つの取り組みを行っています。まず1つ目としてポータブルSIMに関連する技術を「PSIM Suite」としてパッケージ化し、2016年8月よりライセンス提供を開始しました(※4)。当技術を活用したデバイスやソリューションの開発を促進することで、ユニークなサービスが生まれることを期待しています。2つ目として「観光」や「医療」など特定領域の中でポータブルSIM技術が活きる利用シーンを考え、実際のフィールドで検証しています。弊社の法人ビジネス部門と連携し、様々な企業や自治体が抱える課題についてヒアリングを重ね、ポータブルSIMを使う事で課題解決につながる活用先がないか議論しています。特に「観光」という分野では、昨年度より倉敷市にご協力いただき、市内の観光振興へ本技術を活用できないか検討を進めてきました。

―観光分野での活用検討について教えてください。

岡田:2016年3月より倉敷市は、同市が推進する倉敷市観光振興プログラムの中で「来訪者の滞在時間が短い」ことを課題の一つとして捉え、 Wi-Fi環境整備や居心地のよい施設づくりなど、来訪者受入環境の充実化に向けた施策を進めていると同市の担当者より伺いました(※5)。その中で私たちは昨今のプリペイドSIM利用の広がりを踏まえ、訪日外国人旅行者に「プリペイドSIMが挿入されたポータブルSIM」を倉敷市内で利用いただく仕組みを提案しました。整備されたエリアでのみ通信できるWi-Fiスポットと比べ、いつでもどこでも通信できるSIMカードの方が、来訪者がより便利に観光エリアを周遊できる環境が提供でき、またWi-Fiスポットの増設やメンテナンスにかかる費用の削減につながるのではと考えたためです。また同市と話を進めるうちに、ポータブルSIM内の安全な保存領域に国籍や好みなど利用者情報を保存することができれば、倉敷市が提供する観光資源を紹介するコンテンツを利用者にあわせて提供できる仕組みを用意できることなどにも、関心を持っていただくことができました。

市川:ポータブルSIMを観光振興へ活用する可能性が見出せたため、次の取り組みとして、それらの機能を倉敷市の観光エリアの一つである美観地区で検証する事を提案し、同市と具体的な議論を開始しました。実際の観光エリアでの検証を考えるにあたっては、その観光エリアが持つ特色や風土にあわせた実装を用意する必要があり、お互いに具体案がまとまらず、議論も難航しました。

そこで倉敷市からの提案により、県内の大学へ協力を依頼してみてはどうか、という話になりました。市役所の方々がいくつかの大学にあたってくださった結果、お声掛けした中から岡山大学社会文化科学研究科に在籍される北川教授に快諾いただけました。北川教授は経済地理学を専攻されており、教授の下で活動されている学生の皆様にもご協力いただけることになりました。私たちが目的としている「倉敷市の観光振興」というテーマと親和性のある知識を持つ若い方々の柔軟なアイデアを頂ける事が期待できたため、先生の申し出は大変助かりました。

【写真5】移動機開発部 第一イノベーション推進担当 樋口雄太社員

樋口:北川教授の講義の時間を頂き、「倉敷の観光振興を考えるグループ演習」と題して数十名の学生が9つのグループに分かれ、来訪者の滞在時間延長や消費行動促進につながる新しい観光プランの検討を始めました。最初に倉敷市の方から、倉敷市が抱える観光課題の解説や美観地区の観光スポットの説明を、次に私たちから「ポータブルSIM」を中心とした観光に役立つと思われるICT技術の解説を行いました(図3参照)。

【図3】観光に役立つと思われるICT技術の解説(出典:NTTドコモ提供資料)

【写真6、7】岡山大学におけるグループ演習風景

(出典:NTTドコモ社員撮影)

岡田:彼らは美観地区の現地フィールド調査を彼らの独自目線で行い、観光スポットにいる訪日外国人旅行者へのヒアリングも精力的に行ってくれました。その結果、私たちが思いつかないような観光プランがいくつも出てきました(※6)。またその観光プランをもとに、美観地区現地でポータブルSIMを実際に使ってもらい、学生自身が周遊する取り組みを実施しました。私たちだけで用意した仕組みの中では把握できていなかった使用中の不便さや改善すべき点を指摘いただき、今後の活用案の改善の中でそれらの指摘を取り込む予定です。

―この活動を通して、倉敷市や岡山大学側からの意見はありましたか?

樋口:ありがたいことに、今回の関係者から、以下のような沢山の貴重な意見を頂くことができました。

- 「学生の皆さんに、倉敷の観光を考える立場に立っていただいたこと自体に、とても意義を感じています。学生さんからいただいたご提案や視点が、実際にどういった形で活用できるかを今後検討していきます」(倉敷市)

- 「本プロジェクトはそれぞれ立場が異なる産学官の組織が、それぞれの特徴を活かした上で連携することで、地域の観光産業に関する課題の一部を浮き彫りにしようとする、ある意味、挑戦的なプロジェクトでした。この取り組みを通じて他の地域の課題にも連携しうる可能性が示唆された点は十分評価できると思います」(岡山大学)

- 「これまで気が付かなかった点や、行政として取りあげてこなかった場所等に目を向けることができました(例えば、八十八か所霊場巡りなど)」(倉敷市)

- 「今回は美観地区を歩いていただき、その魅力を発掘してもらいましたが、学生さんにとっては、各々の故郷や現在住んでいる地区など、身近な地域に目を向けるきっかけになれば幸いです。産学官の連携として、NTTドコモさんのICT側の支援などは、とてもありがたかったです」(倉敷市)

―今回の活動全体を通して、どのような成果が得られましたか?

岡田:まず今回の一番の成果は、倉敷市、岡山大学、民間企業による産学官のそれぞれの特徴を活かした上での連携により、地域の観光産業に関する課題の改善へ一体となって取り組めたことです。実際の来訪者に使用いただくためには機能改善を続ける必要がありますが、今回の取り組みでは、社会文化科学を専攻する学生の皆様の協力を頂けたことで、シーズオリエンテッド(研究を実用化する)視点ではなく、ニーズオリエンテッド(市場から活用機会を見出す)視点を十分に取り込んだポータブルSIM活用の可能性を議論することができました。これにより、観光エリアのあらゆる場所で面的に通信環境を提供できる仕組みを整えることができれば、お土産店などへの誘導、消費行動や文化の体験等の促進を通して、滞在時間の延長へつながる可能性を見出すことができます。2017年度はさらに倉敷市の方々と連携を深め、利用シーンにフォーカスを当て、ポータブルSIMやNTTドコモの周辺技術の実証を効果的に行う段階に進んでいきたいと思っています。

ヒアリングを終えて

NTTドコモは農業や医療、観光、交通といった様々な分野での新しいサービスの検討を行っている。ICT利活用をテーマに様々な記事が新聞等のメディアを賑わせているが、今回は移動機開発部の開発背景や彼らの抱える思いにフォーカスを当てることができた。筆者は2017年3月まではNTTドコモ法人部門に在籍し、移動機開発部のプロダクトの実用化に向け助力してきたが、今回のような新しい技術の利用可能性を掘り下げていくためには、開発者側の思いだけではなく、実際に利用する視点からみた、自由な発想に基づく多様な考察が必要であることを実感した。自治体との連携強化をきっかけとして観光振興に具体的に役立つモデルが形成されることを期待したい。

※1:国土交通省観光庁「訪日外国人旅行者向け無料公衆無線LAN環境を紹介するウェブサイトのバージョンアップを行います!~登録箇所数が約12万件になります~」(2016年1月26日)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000150.html

※2:Subscriber Identity Module Cardの略。携帯電話で使われている、加入者を特定するためのID番号が記録されたICカードを指す。

※3:NTTドコモ「ポータブルSIM」(NTTドコモ公式サイト)

https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/technology/rd/lecture/portable_sim/

※4:NTTドコモ「PSIM Suit」(NTTドコモ公式サイト)

https://portablesim.idc.nttdocomo.co.jp/

※5:倉敷市「倉敷市観光振興プログラム」(平成28年3月31日策定)

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/26468.htm

※6:倉敷市「倉敷観光に関する大学連携について」(平成29年4月)

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/106225.htm#moduleid38633

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

安部 孝太郎(転出済み)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合