脳内活動の可視化が切り拓く未開の地平~ブレインテックの動向

頭のなかで考えたことを、手を使わずに文字にし、また声すら使わずに意のままに家電を動かすことができる。そんな未来が現実のものとなりつつある。

これを可能にするのが、先端技術を駆使して脳の活動を可視化し、ビジネスなどに活用するテクノロジー「ブレインテック」だ。

ブレインテックはその著しい技術的進歩と、日を追うごとに増加しつつあるユースケースにより、現在、世界で最も注目を集める発展途上の先端技術の一つだ。世界における関連市場規模が2024年に5兆円規模になるとする試算もある。

直近の技術的成果を挙げると、2019年4月、カリフォルニア大学の研究グループが、人の思考を解読し音声言語に変換する新技術を開発。その変換速度はこれまでの上限(1分間に8語)を大きく更新し、1分間に平均150語を達成したとの報道があった。また、2019年1月31日にも、東京大学先端科学技術研究センター、自治医科大、NICT(情報通信研究機構)らの研究グループが、脳波からてんかん発作を検出する人工知能(AI)の開発に成功したと発表している。あわせて、既に2017年12月には、ATR(国際電気通信基礎技術研究所)と京都大学の研究者チームが、fMRI(functional Magnetic Resonance Imaging:機能的核磁気共鳴画像法)によって視覚化した人間の脳の活動をAIで分析することで、脳内にあるイメージを画像として出力することに成功している。

本稿では、白熱化しつつある「ブレインテック」について、その概要を簡単に紹介するとともに最近の動向を報告する。

ブレインテックの起源と進展の経緯

ブレインテックとは「Brain(脳)」と「Technology(技術)」を組み合わせた造語で、冒頭に記したように、脳の活動を見える化し、ビジネスなどへと応用する技術を指す。

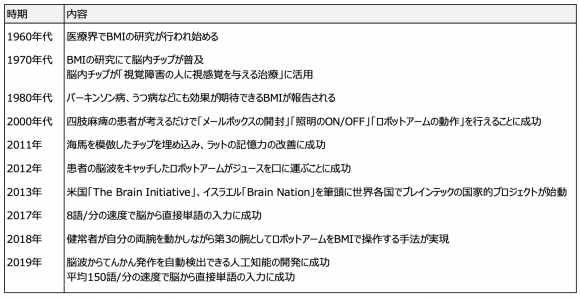

脳内活動へのテクノロジーの応用は、表1に示したように1960年代に、BMI(Brain-Machine Interface)の研究として進められたのを嚆矢とする。その後1970年代には脳内チップが普及、「視覚障害者に視感覚を与える治療」に活用されたのを始めとして、80年代には脳内チップを利用して外部から脳に電気刺激を与えることでパーキンソン病などの症状の改善が期待できる「DBS(Deep Brain Stimulation:脳深部刺激療法)」が登場するなど、着々と成果が報告された。その進化が飛躍を遂げるのが、2000年代初頭、「ブレインゲート」という脳をインターフェース化する技術の登場だ。脳内チップにより脳波を読み取り、脳波が示す意思のとおりに外部のコンピューターを動作させるもので、米サイバーキネティック社とブラウン大学が共同で実施した2012年の臨床試験では、四肢麻痺の患者の脳波を読み取ったロボットアームが患者の口へジュースを運ぶことに成功している。

さらにその進展は、巨大な予算を投入して脳機能の解明を成し遂げようとする2013年の国家的規模の動きにより、一気に加速する。

同年米国ではオバマ大統領が「The BRAIN Initiative」プロジェクトを始動、予算としてアポ

ロ計画やヒトゲノム計画に匹敵する規模の年間3億ドル以上を割り当てた。イスラエルでは前大統領のシモン・ペレス氏が「Brain Nation」の概念を掲げ、Israel Brain Technologies(IBT)の設立を主導。IBTは同年より隔年で脳神経科学分野に特化したカンファレンス「BrainTech」を主催実施しており、これが「ブレインテック」という言葉の起源となった。

この他にも同年、欧州ではEUが「Human Brain Project」をフラッグシッププログラムの一つとして採択。予算規模を10年間で11.9億ユーロとした。さらに中国も、AI研究と神経疾患研究を並行して進める「China Brain Project(一体両翼)」を開始。2016~30年の15年計画とした。

また、同様にカナダ、豪州、韓国でも国家的規模での研究が開始されている。

こうした欧米とイスラエルを中心とした世界的潮流に後れをとることなく、日本でも、2008年に文部科学省が「脳科学研究戦略推進プログラム」(脳プロ)を開始、2014年には理化学研究所で霊長類の脳構造・機能マップの作成を目指した「Brain/MINDS」プロジェクトが開始されている。また、困難な研究開発への挑戦を後押しすべく内閣府が推進する「ImPACT」(革新的研究開発推進プログラム)の成果として2018年には、BMIを活用して健常者が自分の両腕を動かしながら第3の腕としてロボットアームを操作する手法が世界で初めて実現されている。

脳を見える化する方法

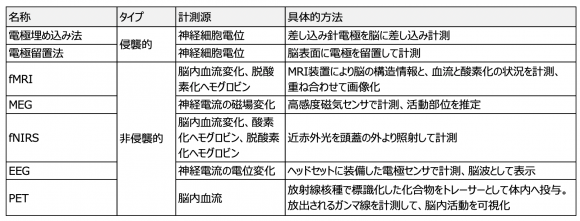

現在、脳内活動を解明する手段としては、表2にまとめたとおり、大きく分けて2通りの方法がある。

ひとつが侵襲的といわれるもので、機器を脳へ直接接触させて情報を取得する方法だ。代表的なものとしては、差し込み針電極を脳に差し込むものがある。脳内の神経細胞の活動状況を示す神経細胞(ニューロン)の活動電位を直接計測するため、極めて精緻な計測が可能で、上述の四肢が麻痺した患者の脳波でロボットアームを動かす事例でも使われている。なお、利用には手術の必要があるため、特に日本では、一般への普及は現時点ではハードルが高い。

もうひとつが非侵襲的といわれるもので、機器を頭皮表面などへ接触させて情報を取得する方法だ。代表的なものとしては、fMRIとEEG(Electroencephalography:脳波計測法)がある。前者は脳の血流と酸素化の状況を磁性を利用して計測し、活動部位をMRI画像上に重ね合わせるもので、空間分解能(近接する部位での活動変化を異なる部位のものとして捉える能力)に優れる。後者は頭蓋に装着するセンサーにより取得したニューロンの活動電位の変化を脳波として計測するもので、時間分解脳(近接する時間での変化を捉える能力)に優れる。上述のとおり、侵襲的手法には手術という壁があることもあり、日本では主としてこちらの方法による研究が活発に行われている。

いずれも使用する装置が高額であったため、これまでは医療現場での使用が主だったが、近年、技術の進歩により、高機能のセンサーを持つ小型簡易で安価なワイヤレスの脳波計測用ヘッドセットが誕生してきた。これによりEEGを利用した機器が、一般消費者向けに商品化され、様々なサービスが提供されるケースが増えている。

また、いずれの方法においても、取得情報の分析にAIを活用することで、顕著な成果の獲得につながっている。AIは発展途上の技術であり、ブレインテックによる人間の脳の解明が、AI技術の進展にもつながることを考えれば、今後はさらに相乗効果的な進化が期待できそうだ。

ブレインテックの実用化

ブレインテックの実用化には大きく分けて4通りがある。

1つ目は、医療分野への利用であり、うつ病などの神経性疾患、腰痛などの慢性的痛みを治療しようというものだ。例えば米Kernel社は脳にマイクロチップを埋め込み認知症を改善する研究開発を行っており、ラットを使った実験では記憶力を改善することに成功したと報告されている。

2つ目は、脳の情報だけで機器やシステムを動作させようとするもので、いわゆる脳のインターフェース化による機能拡張だ。Facebookは、「Brain-Typing Project」と称して、考えただけで文字入力が可能なシステムの開発を2017年のF8デベロッパーカンファレンスで発表している。また、Microsoftも思考を使ってソフトウェアを操作する技術の開発を目指しており、2018年1月に「ブレインセンシングシステム」の特許を取得している。さらに、イーロン・マスク氏が設立したスタートアップNeuralinkは、脳に埋め込んだデバイスにより言語を用いない意思疎通を可能にし、脳とクラウド上のAIを統合して人の能力を拡張する研究を進め、8~10年後の実用化を目指している。

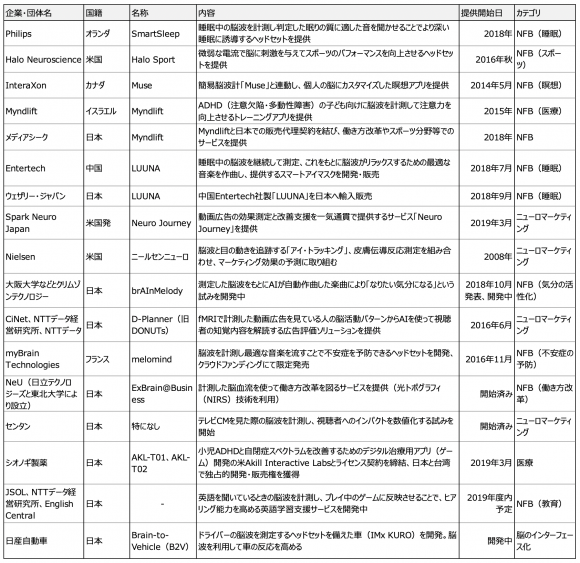

3つ目は、脳の状態をモニターして、望ましい脳波帯の出現を音や映像でフィードバックし、脳の自律的な学習を促すトレーニングである「ニューロフィードバック(NFB)」分野での利用である。NFBは、米国で、てんかん、うつ病などの精神疾患の治療、スポーツや音楽のパフォーマンス向上に効果があることが示され、欧州とあわせ、様々な疾患の症状改善を目的とした心理療法として保険適用になっている。最近では脳波を測定できるデバイスが数万円程度と安価に販売されるようになってきたことを受け、NFBを利用した多様なサービスが提供され始めている(表3参照)。

例えば、米Halo Neuroscienceは、微弱電流により脳に刺激を与えてスポーツのパフォーマンスを向上させるヘッドセットHalo Sports 2を提供しており(写真1)、米大リーグ(MLB)サンフランシスコ・ジャイアンツがこれを導入している。オランダのPhilipsは睡眠中の脳波を測定し、眠りの状態に適した音波を提供することで睡眠の質を向上させるヘッドセットを発売しており(写真2)、同様の試みとしてウェザリー・ジャパンも中国Entertechが開発した、睡眠中の脳波がリラックスするための最適な音楽を作曲、提供するスマートアイマスクを販売している。さらに、メディアシークは脳の状態をコントロールして生産性の向上を図れるとして、イスラエルMyndlift社と協業し、InteraXon社製の簡易脳波計Museと連動するスマートフォン用アプリ「Myndlift」を日本国内にて提供している。また、日立テクノロジーズと東北大学により設立されたNeUは、脳血流を計測し、これを利用して働き方改革や教育への貢献を可能とするサービスを提供、neumoは、音楽に関係した脳の能力を高めることで、学校の成績向上を目指す取り組みを進めている。

【写真1】Halo Sports 2

(出典:Halo Neuroscienceウェブサイト)

【写真2】Smart Sleep

(出典:Philipsウェブサイト)

4つ目は、マーケティングへの活用で、「ニューロマーケティング」と呼称されるものだ。調査会社の米Nielsenは2008年にニューロマーケティング事業に参入、脳波測定とアイトラッキング(視線計測)を組み合わせた「ニールセンニューロ」を開発、既に世界各国で提供している。また、脳情報通信融合研究センター(CiNet)とNTTデータ経営研究所、NTTデータは動画広告を見ている視聴者の脳活動を計測、AIを使ってその知覚内容を解読する広告評価ソリューション「NeM sweets DONUTs」(DONUTs、2018年にD-Plannerへ名称変更)を2016年より提供開始し、2017年にはアウディもこれを活用している。Spark Neuro Japanも、動画広告の効果測定と改善支援を一気通貫で提供するサービス「Neuro Journey」を2019年3月に開始している。

総じて医療への応用には医療機器としての認証という障壁があり、脳機能の拡張は難易度が高いため、現時点で実用化されているサービスとしては、NFBとニューロマーケティングが中心となっている。

まとめ

脳科学へテクノロジーを応用する試みは、ここ十年ほどで大きな進展を遂げている。今や、記憶の消去や移植の実現も手の届く距離にあり、ひと昔前には予想もしなかったことが現実のものになりつつある。

そう遠くない将来、血管内を移動可能なほど超極小の脳内チップが誕生し、腕の血管から注入して利用することが可能となるとする予測もあるが、近年の技術進歩の速度からすれば、あながち的外れとも思えない。現在のコミュニケーションと情報取得の手段であるスマートフォンが脳内チップに置き換わる世界の到来を予感させるものだ。

もちろん、現実化に向けた課題は山積している。今より劇的に精度の高い情報を取得するためのセンサー技術や取得した大量のデータを瞬時に送信する通信技術、データを分析するAI技術の開発などの技術的課題、個人情報の扱いなどの法的課題、事業成立に向けた採算面での課題などである。また、普及へ向けては、有用で便利なものとして認知され、社会的に受け入れられるかどうかも重要だ。

これらの課題を抱えながらも、ブレインテックを応用したサービスは今後ますます活発化するだろう。まだ未解明の部分も多い脳神経科学を基盤とし、専門的知見を要することから、ビジネスへの参入を考えるとすれば、それなりの期間の下準備が必要であることは言うまでもない。

将来の普及を見据え、早めの準備に取り掛かる心積もりが肝要ではなかろうか。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

原田 昌亮の記事

関連記事

-

AIとマーケティング

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT

- GIGAスクール構想

- ICT利活用

- WTR No442(2026年2月号)

- 教育

- 日本

-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭

- WTR No442(2026年2月号)

- 世界の街角から

- 日本

-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~

- AI・人工知能

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No442(2026年2月号)

- 介護

- 医療

- 日本

- 福祉

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合