アニマルウェルフェアとICT・デジタルソリューションの動向

1.はじめに

近年、世界各国・地域において、「アニマルウェルフェア(動物福祉)」に関する議論が高まりをみせている。それを踏まえ、法制度の整備や、指針が策定されるとともに、アニマルウェルフェアに対応した畜産の飼養管理向けICT・デジタルソリューションが登場している。

本稿では、アニマルウェルフェアに係る内外の法制度の整備状況を概説した後、アニマルウェルフェア向けのICT・デジタルソリューションの動向について展望する。

2.アニマルウェルフェアとは

畜産におけるアニマルウェルフェアは、世界の動物衛生の向上を目的とする政府間機関である国際獣疫事務局(OIE)の勧告において、「動物がその生活している環境にうまく対応している態様」と定義されている。

国際的に認知されているアニマルウェルフェアの評価方法としては、「飢え・渇き」、「恐怖・苦悩」、「不快」、「痛み」、「正常行動発現」、の5つの観点で自由度が評価されており、このうち「正常行動発現」の観点からは、採卵鶏のバタリーケージ飼い(巣箱や止まり木がないワイヤーでできた金網のケージに鶏を入れ、それを連ねて飼育する方式)などが批判されている。

アニマルウェルフェアを筆者なりに解釈すると、生産性や安全性の向上を目指しつつも、家畜の快適性に配慮した飼養を行うという新たな家畜管理の在り方であり、いわば“家畜管理の再構築”といえる。

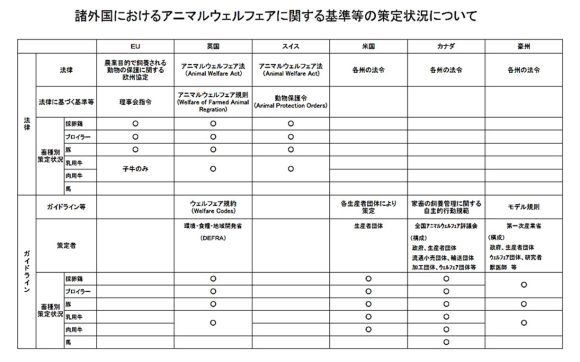

3.アニマルウェルフェアに関する諸外国の法的枠組み

欧州連合(EU)における現行のアニマルウェルフェアに関する法的枠組みは、1976年に締結された「農用目的で飼養される動物の保護に関する欧州協定」を起源としている。同協定は、動物が不必要な苦痛やけがを負うことを避け、飼養環境を快適に保つことを目的としている。

また、協定を実現するためのEU規則として、理事会指令「農用目的で飼養される動物の保護に関する指令」が定められており、さらに、この指令に基づく個別規制として、「食肉処理規則」、「輸送規則」、「豚指令」、「肉用鶏指令」、「排卵鶏指令」が定められている。中でも、「豚指令」では、繁殖雌豚のつなぎ飼いや、身動きが十分にできないおりに入れて飼育するストール飼いが禁止されており、また「排卵鶏指令」では、従来型ケージは1羽当たり550平方センチメートル以上、改良型ケージは同750平方センチメートル以上、平飼いは1平方メートル当たり9羽以下と定められている。なお、2012年以降、従来型ケージの使用は禁止されている。

このようにEUはアニマルウェルフェアに関する各種の法制度を整備してきたが、近年では、欧州委員会が2021年6月30日に、畜産業のケージ使用を段階的になくし、最終的に禁止する法案を2023年末までに提案すると発表した。

欧州委員会は、この法案を欧州グリーンディールの関連政策「農場から食卓まで(Farm to Fork)戦略」で示したアニマルウェルフェアに関する規制の見直しの一環と位置付けている。同法案では、ケージの使用について、既に一部規制のある産卵鶏や繁殖豚などは制限をさらに強化することに加え、ウサギや若鶏、種鶏、カモ、ガチョウなども新たに規制の対象とされる予定である。

EU加盟国では、前述のEU指令に基づく国内法が整備されている。英国では、「The Welfare of Farmed Animals Regulation 2007」をEU指令の実施法として定めているほか、英国独自のアニマルウェルフェアに関する法律として、「2006年アニマルウェルフェア法(Animal Welfare Act 2006)」が制定されている。同法では、家畜など人間の飼養下にある動物に限らず、野生動物を含めたすべての脊椎動物(人間を除く)を対象に、致傷行為などの各種禁止事項を定めている[1]。

米国におけるアニマルウェルフェアに関する法的枠組みについて、連邦政府レベルでは、家畜の輸送時の規制である「28時間法」(家畜の輸送時に、家畜を連続28時間以上輸送車両に閉じ込めることを禁止し、連続28時間以上輸送する場合、飼料および水の給与、休息のために少なくとも連続5時間は家畜を輸送車両から降ろすことを家畜の所有者、保管者、運送業者などに義務付け)、および、と畜時の規制である「家畜の人道的と畜法」(と畜場で、家畜に無用なけがを負わせること、および苦痛を与えることのない家畜の取り扱いと、と畜の方法をと畜事業者に義務付け)のみとなっており、家畜の飼養時における法規制はない。

ただし、州レベルにおいては、2000年以降、家畜の飼養慣行の改善に向けた議論が活発化したことを契機に、複数の州で、「子牛用ストールの禁止または制限」、「母豚用ストールの禁止または制限」、「採卵鶏など採卵用家きんのバタリーケージの禁止または制限」などの法規制が導入されている(図1)。

4.アニマルウェルフェアに関する我が国の法的枠組みと政策動向

我が国においても、アニマルウェルフェアの改善に向けた潮流がみられる。

これまで、我が国では、1973年に制定された動物愛護法を基礎に、「産業動物の飼養及び保管に関する基準」や「動物の殺処分方法に関する指針」などの各種通知が定められてきた。

近年では、農林水産省が持続的な食料システムの構築を目指し「みどりの食料システム戦略」を策定しているほか、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針等」として、畜産ごとの飼養管理方針を策定し、アニマルウェルフェアの普及を図っている。

ただし、EUのようなアニマルウェルフェアに関する包括的な法的枠組みが整っておらず、明確な根拠法は整備されていない状況である。そのため国際的な動物保護活動を行うWAP(世界動物保護協会)の2020年版動物保護指数(API)レポートによれば、日本の畜産動物福祉の評価は最低ランクのGにランク付けされている。

上記を踏まえると、今後、我が国において生産された畜産製品やその加工製品等が国際的な食料システムやフード・バリューチェーンの枠組みから外れてしまうというリスクも想定される[2]。

5.アニマルウェルフェアと家畜飼養管理の課題

ここまでアニマルウェルフェアに関する各国の法制度の状況について述べたが、当然ながら、ケージフリーなどのアニマルウェルフェアへの対応には、新たな家畜管理が必要となる。

しかしながら、家畜動物の完璧な飼育システムはなく、仮にケージフリーによる家畜管理へ移行したとしても、正常行動発現の自由はもたらされる一方で、個体管理が複雑化することや、家畜動物同士のけんかによるけがや、糞の上を歩くことによる病気・疾病のリスクが上がり、結果として畜産業の生産性の低下や管理・コスト面の負担が増加してしまうという課題も指摘されている。

この課題に対し、欧州では家畜動物の放し飼いによって、一時的な管理難で生産性が低下した場合に、補助金で赤字分を補塡するスキームが整備されている。他方、米国では補助金による赤字補塡はなく、アニマルウェルフェア推進時の費用負担の面で混乱が生じている模様である。

このように、アニマルウェルフェアに対応した新たな家畜管理スキームについては、世界各国・地域において解決策を模索している状況だ。

6.アニマルウェルフェア向けICT・デジタルソリューション

前節では、アニマルウェルフェアに対応した畜産管理の諸課題について述べたが、近年では、これらの諸課題の解決に向けたICTやデジタルソリューションが登場している。

例えば、日本のデザミス社は、牛の行動モニタリングツール「U-motion」を提供している。「U-motion」には、牛にセンサーを取り付けて動態、横臥、起立、反すうなどをモニタリングする機能のほか、疾病や発情アラート、起立困難などの異常行動検知機能が具備されている。なお、デザミス社とNTTテクノクロスは、「U-motion」のオプションとして、乳用牛の分娩兆候を検知する「分娩兆候アラート」を2021年10月より酪農家を対象にサービス提供開始している。

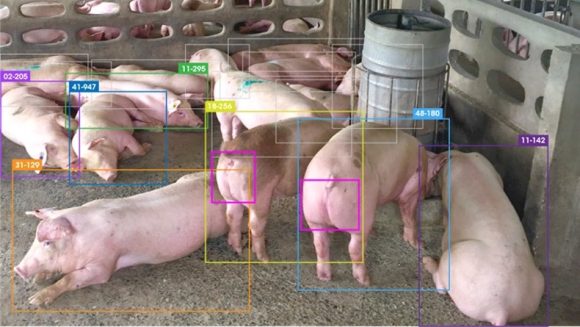

また最近では、AI(人工知能)を活用してアニマルウェルフェアへの配慮と効率的な畜産管理の両立を支援する技術の研究開発も進んでいる。その代表事例が、Eco-Pork社が技術開発を進めている「Eco-Pork」である(図2)。

【図2】「Eco-Pork」の開発技術/上:[個体識別技術] 下:[発情判定技術]

(出典: Eco-Pork社 報道発表資料)

「Eco-Pork」では、国内初となる2つの最新技術の開発が行われている。その第1は、「個体識別技術」である。AIカメラが、区画内にいる繁殖豚を自動で見つけ、それぞれの繁殖豚の耳に取り付けた識別子(耳標の色組み合わせ)を検出し、その色味の組み合わせパターンを用いて個体を特定する。移動する繁殖豚をAI技術で自動追跡し、複数の画像を用いて判断することで、99.7%の精度で個体の特定が可能で、「フリーストール」内に豚が複数飼われている状態でも、特定の豚を識別することが可能となる技術である。

第2は「発情判定技術」である。AIカメラが、繁殖豚の生殖器の状態をAI技術により分析し、発情/非発情のいずれであるかを判別する。生殖器の状態を適切に捉えるための最適な静止画を、AIが動画から自動取得し発情判定を行うことができる技術である。

この国内初の繁殖豚管理AI技術を活用したサービスである「Eco-Pork」は、2023年度中のサービス提供開始が予定されている。

7.おわりに

本稿では、アニマルウェルフェアに係る内外の法制度の整備状況を概説した後、アニマルウェルフェア向けのICT・デジタルソリューションの動向について展望した。

我が国におけるアニマルウェルフェアの推進に向けては、依然として高いハードルがあると思われるが、家畜生産者へのサポートや、動物用医薬品の提供などに加え、ICTやデジタルソリューションを活用した課題解決がアニマルウェルフェアに対応した新たな家畜管理の実現には必要不可欠となるであう。

[1] アニマルウェルフェア議論の発展に関しては、その国家の宗教観や倫理観に深く関わっているように思われる。例えば、元来、英国はキリスト教の倫理観を根底にした動物愛護精神の高い国で、アニマルウェルフェアという概念は18世紀ごろに芽生えた。英国においては、1822年に初めての動物虐待防止法が制定されて以来、継続的に同法改正や新法の制定が実施され、動物の虐待防止から福祉へとその概念は発展してきた。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

山崎 将太の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合