AI・ロボットとサイバネティック・アバターにおける新たな課題〜季刊連載第1回〜

1 はじめに

情報通信総合研究所の皆様には大変お世話になり、2024年4月に全13回、1年以上にわたる「サイバネティック・アバターと法」の連載(以下「前回連載」という)を完走することができた。もっとも、この前回連載の内容はあくまでも同連載当時において調査することができた内容に基づき、当時の考えを暫定的に言語化したものに過ぎない。特に、前回連載第13回で述べたとおり、多数の課題について同連載では未検討である。

まだまだサイバネティック・アバター(CA)に関する研究がし足りない、新たな課題について研究したいという話を情報通信総合研究所の皆様にさせて頂いたところ、大変ありがたいことに、新たな課題のうち特に重要と考えるものについて、さらに研究を進めるための季刊連載をご了承頂いた。

そこで、今後は、季刊連載の中で、可能な限り、同課題について検討していきたい。

2 AI・ロボットとサイバネティック・アバター

(1) アバター社会とAI社会の同時到来

筆者はAIに関する実務と研究を行っているが、まさにAI社会として日常生活や業務にAIが組み込まれる時代の到来を実感している。広く利用されているサイトでは各種の情報がAIで処理されているし、今後は、ますます多くの業務がChatGPT等のようなAIを利用して遂行されるようになる。

その中で、アバター社会も同時に到来しており、例えば、多くの人がアバターを利用したゲームを楽しむ等、アバターの利用が日常生活に入り込みつつある。

このような時代においては、AI法の問題とアバター法の問題をバラバラに考えるのではなく、それらを統合して検討していく必要がある。

(2) 重要な2つの問題

このような観点からすると、具体的には2つの問題が重要と思われる。1つ目はAIとCAの問題である。特にAITuberといわれるように、AIを利用してアバターを運用することは増加している。このような「中の人」がAIである場合の法律問題について議論することが重要である。2つ目はロボットの問題である。いわゆる身代わりロボットは典型的なCAであるところ、そのようなロボット法1とアバター法(前回連載第13回第1参照)の間の融合問題を検討することも重要であろう。

(3) 前回連載第13回の議論を発展させるものであること

なお、前回連載第13回第2・1においてAITuberの問題について既に検討を開始しており、また、前回連載第13回第2・7においてロボットの問題については既に触れられている。そこで、本稿では、これらの前回連載第13回の議論を発展させることから、必然的に内容面において一定の重複があることにつきご容赦頂きたい。

3 AIとサイバネティック・アバター

(1) アバターにおけるAIの利用

ア 様々なAIの利用

アバターに関するAIの利用としては以下のとおり様々なものが考えられる2。即ち、AIは様々な形でアバターに利用されるのであって、一口に「アバターとAIの法律問題はこれである」と総括することは到底できるものでない。そのような中で、できるだけ重要な論点を以下で検討していきたい。

なお、アバターの様々な活動内容をログを取ってAIで分析するプロファイリング等の問題については前回連載第4回を参照されたい。

イ アバターを画像生成AIにより生成する

元絵作成、元絵の3D化等様々なアバターにまつわる画像を画像生成AIで生成することは、2022年夏頃から実用的な画像生成AIが提供されるようになったことをきっかけにますますポピュラーになっている。

ウ アバターの言動をAIで制御する

AITuberが典型的であるが、アバターの中に人がいるのではなく、いわば「中の人」をAIにやらせることも増加している。

エ 人間を再現する

AI美空ひばり3、マツコロイド4等、人間再現プロジェクトも行われている。

(2) 画像生成AIとアバター

画像生成により、アバターと知財の問題(前回連載第9、10回参照)が生じ得るところ、本稿執筆時点(2024年5月時点)において、既に「AIと著作権に関する考え方について」5が公表されており、「AI時代の知的財産権検討会中間とりまとめ(案)」6も公表されている。

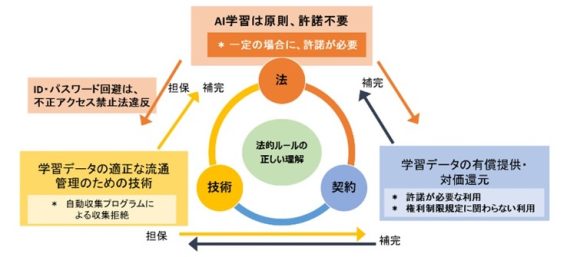

この中で注目すべきは法律が果たす役割とそれ以外の役割の関係であろう。即ち、以下の図1のとおり、法だけではなく法・技術・契約が相互補完関係となり、技術的な措置や契約による対価還元等の方法で関係者がwin-winになるようなAIと知財の在り方が期待される7。

メタバースにおけるアバター作成に特化した学習を行う場合において、例えば、①法的には著作権法30条の4に基づき一定範囲で著作権者から許諾を得ることなく学習できるし、実際に真似たいのは作風等に限られるという意図であっても、結果的に、学習対象の元データの表現の本質的特徴を直接感得できるアバターが生成されてしまう可能性は否定できず、例えば、生成段階において著作権侵害となる可能性がある8、また、②優れたアバター作成の学習に利用したい作品については、自動収集プログラムによる収集拒絶等の技術的措置が講じられている、そこで、③学習だけではなく当該学習結果に基づくアバター生成も含めて許諾を受けた上で対価を還元することで、よりよいデータを学習し、また、著作権の観点からもユーザーが安心してアバターを生成・利用できるといったエコシステムを生み出すことが可能かもしれない。

このような形でクリエイターがAIによって正当な還元を受けながらその創造性を発揮し、また、AIの性能も高まることで、生成AI登場以前よりもより多様な、(アバターを含む)優れた作品が創作される時代の到来を期待したい9。

(3) AITuberその他のAIによるアバターの言動の制御

ア AITuberとは

AITuberとは、バーチャルの身体を用いたAIが配信するYouTuberである10。人間の「中の人」が直接にやりとりを行うのではなく、AIを利用して発話や例えばファンとのやりとり等の対話を行う。

AITuberには様々な仕組みがあるが、YouTubeのコメントの文字列を取得し、これをもとに生成AIを利用して返答を作成し、その返答を音声として発話する方法は、有力な方法の一つである11。

この方法の採用によって、ファン(視聴者)との対話が可能となり、ファンとの対話を通じてAITuberがレベルアップしていく。そこで、ファンがいわばAITuberを「育成」しているという感覚を持ち、ファンのロイヤリティーを確保しやすくなる等、メリットが大きい。とはいえ、例えば、コメントの数が増えてくると、大量のコメントが流れてくる中でどのように対応するか、スパムコメント等のコメントのうち直接反応しないことが望ましいものに対してはどのように対応すべきか等、様々な課題もあり、ある意味では、「腕の見せ所」であろう。

イ AITuber等のAI制御アバターに関する法的権利義務の帰属主体

AITuber等のAI制御アバターには「中の人」の代わりにいわば「中のAI」が存在する。そしてAIは現行法上権利帰属主体とはならないところ、「中の人」がいないのだから誰にも権利が帰属しないのではなかろうか。

この点については、そもそもAITuber等のAI制御アバターを作成し、運用する自然人又は法人が存在するところ、そのような開発者、運用者等の「背後者」が特定のプログラム(又はプロンプト)を利用してAIに配信を指示している。例えば、「蛍という名前の16歳の女子高生で寝ることと夜の散歩が趣味で、お寿司が好きだがなすが嫌い、思いやりがあるが優柔不断でおっちょこちょい」12というような特定のキャラ設定に基づき、YouTubeのコメントに対する回答をするように指示することになる。当該背後者がそのような設定をして、AIに回答を指示している以上、具体的な回答を背後者として想定できない13としても、なお背後者への帰属を否定できないだろう。そこで、以下では甲という背後者がAITuber乙を作り、乙が視聴者のコメントに応じて対話をし、その様子が配信される場合を念頭に検討をしてきたい。

もちろん、将来的には、背後者のコントロールを完全に超えたところで、AIが配信を続けたり、メタバースでコミュニケーションを続けたりする場合はあり得るだろう。例えば、自動的にメタバースでコミュニケーションを続けることが設定されたアバターの背後者が死亡し、相続人も存在しないという場合には、理論的にはこのアバターとの関係で生じ得る権利義務は最終的には国庫に帰属する(民法959条)ということになり得るが、実務上は誰も背後者がいない中でまるで人間が中にいるかのようなコミュニケーションを行うアバターが活躍する時代が来る可能性がある以上、このような、単純に「背後者に権利・義務が帰属する」というだけでは解決しない問題についてさらに検討することが必要である。

ウ AITuberのAI制御アバターが加害者になる場合

(ア) はじめに

では、AITuberが加害者になる場合具体的に背後者にどのような責任が発生するのだろうか。

まず、名誉毀損を代表例として、対話の中で自然に発生する発言が加害行為となる場合について説明した後(イ)、悪意ある第三者の攻撃の結果の場合について説明し(ウ)、対策についても述べる(エ)。

(イ) 対話の中で自然に発生する発言が加害行為となる場合――名誉毀損を例に

a 事例

例えば、コメントをするファンAが「Bに殴られた」と発言し、背後者甲が作り出したAITuber乙が、上記イにおいて述べたキャラ設定に伴いその「思いやり」精神を発揮して「そうだったんですね!殴るなんてBさんひどいですね、お怪我はないですか?」と回答した場合に、BはかかるAITuber乙のコメントをもって、甲がBに対する名誉毀損を行ったと主張できるだろうか。

b 社会的評価低下

そもそも名誉毀損が成立するには、当該コメントがBの社会的評価を低下させなければならない。Bは、乙がその回答を通じて、BがAを殴っていたという事実摘示と、それに対する「ひどい」という論評を行い、それによってBの社会的評価を低下させたと主張するのだろう。これに対し、甲はAITuber乙の回答はあくまでも大規模言語モデルがAのコメントを踏まえて次に来る可能性の高い単語をつなげているだけであって、そもそも事実摘示や論評ではなく、また、仮にそれが事実摘示や論評であっても、「AITuber乙」と表示しているとおり、一般読者はそれがAIが紡ぎ出したものだと知っているので、それによって社会的評価は低下しないと主張するだろう。この点については現時点で直接判断された裁判例は見当たらないものの、以下のことは言えるだろう。

まず、いわゆる「東スポ」の抗弁と呼ばれる論点が問題となった事案において14、裁判所はスポーツ新聞における芸能レポーターの連載欄は、社会的事象を専ら読者の世俗的関心を引くようにおもしろおかしく書き立てるリポート記事を掲載する欄であるとの世人の評価が定着しているものであって、読者はその記事を真実であるかどうかなどには関心がなく、専ら通俗的な興味をそそる娯楽記事として一読しているのが衆人の認めるところであるとして、名誉毀損を否定した。しかし、この事案では、控訴審でスポーツ新聞側が逆転敗訴した15。そこで、単に一般に信用性が低いとされている、というだけで一切名誉毀損の問題とならない訳ではない。

また、絶対的ではないものの、仮定的言及は社会的評価低下を否定する方向の要素である16。

すると、あくまでもAが述べた事実が正しければ、という仮定の下の発言に過ぎず、信用のおけないAIがそのようなBのコメントに基づき自動生成しているということを踏まえれば、Bの社会的評価低下にまでは至らないという判断もあり得る17。ただ、当然のことながら、中に人間が存在するVTuberによる名誉毀損と同様に社会的評価が低下すると評価される可能性もある。

c 抗弁

ここで、事実摘示による名誉毀損に対する抗弁としては真実性相当性の抗弁が考えられる。また、意見・論評による名誉毀損に対する抗弁については、公正な論評の法理において前提事実に関する公共性・公益性・真実相当性に加え、意見・論評としての域を逸脱していないかが問題となる。

d 公共性

まず、摘示事実(又は前提事実)に公共性が必要であるところ、公共性は客観的なものであるから、例えば犯罪等の内容であれば一般には公共性が認められる。

e 公益性

次が、公益性であり、人間ではなくAIに公益性、即ち、専ら公益を図る目的に出たという主観が認められる18かは重要な問題である。この点については、公共性が存在することから、特段の事情がない限り公益性が認められると推認することができるとする一連の裁判例が存在する19。そこで、公共性のある事実に関する発言であり、特に公益性を否定するような目的がないとしてAIの発言についても公益性を認める余地はあると思われる。但し、AIに主観はないとして、なお公益性を否定する考えも存在し得るだろう20。

f 真実性

さらに真実性はまさに当該摘示された重要な事実について真実性があるかであるから、客観的なものであって、BがAを殴った事実があるのかが問題となる。

g 相当性

問題は、相当性であり、例えば実際にはBがAを殴った事実はなくても、Aの説明を信じた等として相当性を主張することができるのだろうか。まず、判例上相当性としては確実な資料・根拠に基づくことが求められ、合理的根拠や詳細な裏付け取材等が必要とされている21。そうすると、単にAがそう述べた、というだけでは相当性は認められにくい。加えて、相当性が過失に関する主観的要素と解されている22ことに鑑み、AIに過失はあり得るかという論点も出てくることだろう23。

h 公正な論評の法理(意見ないし論評としての域の逸脱)

「ひどい」についてはこれが意見・論評であれば、公正な論評の法理が問題となる。ここで、前提事実の公共性・公益性・真実相当性については、上述のとおりであるから再論しない。固有の要件として、意見・論評としての域を逸脱していないかが問題となるところ、一般には穏当ではなくとも、配慮に欠けても、ややいきすぎた面があってもただちに意見ないし論評としての域を逸脱したものとはならないことから24、単に「ひどい」というだけであれば、意見ないし論評としての域を逸脱したものではないとして公正な論評の法理が適用される可能性がある。

とはいえ、なぜ意見・論評であれば、公正な論評の法理が適用され、事実摘示よりも、容易に抗弁が成立するかといえば、「意見ないし論評については、その内容の正当性や合理性を特に問うことなく、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉毀損の不法行為が成立しないものとされているのは、意見ないし論評を表明する自由が民主主義社会に不可欠な表現の自由の根幹を構成するものであることを考慮し、これを手厚く保障する趣旨によるものである」25とされていることに留意が必要である。つまり、意見ないし論評を表明する自由が民主主義社会に不可欠な表現の自由の根幹を構成するということから、意見論評についてインセンティブを与え、思想の自由市場にできるだけ多くの意見・論評が投入されることを期待しよう、という趣旨から意見・論評が手厚く保護されており、それが公正な論評の法理の基礎として存在すると解される。

そして、まさにAIによるデータがインターネットを汚染していると批判されている。例えば、AIによって生成された空虚なブログ記事等が大量にアップロードされ、検索結果の「ノイズ」として作用している。このようなノイズは、リサーチ等に悪影響を与えるだけではなく、インターネット上の情報で学習することが多いAIの精度の低下さえをもたらし得る26。すると、AIによるデータを生成すること自体は自由だが、それがインターネット上等において公開されることを本当に奨励すべきか27、ということは別論であろう。もしかすると、AIが生成する意見・論評については、少なくとも上記のような「民主主義社会に不可欠な表現の自由の根幹」という趣旨まではあてはまらず、現在の公正な論評の法理のような保護は与えられない、ということになるかもしれない。

(ウ) 悪意ある第三者の攻撃の結果の場合

ここで、スパムコメント等を利用して変な発言をさせようとする悪意のある第三者による攻撃を受け、その結果として乙がおかしなコメントをしてしまうことがある。例えば、古くはTay事件と呼ばれる、MicrosoftのChatBotが悪意あるユーザーによって、反ユダヤ主義等に汚染され、反ユダヤ主義の問題発言を繰り返し、運用停止に追い込まれた事案がある28。このような悪意ある第三者の攻撃はAI Tuberの場合においても発生し得る29。

このような場合、基本的には、悪意ある第三者の攻撃により誤った学習をしたとしても、結果的にAITuber乙がそのような発言をしたのであれば、第三者の攻撃だからというだけで責任を回避することは容易ではないように思われる。

あり得るとすれば、不法行為には故意・過失が必要であるところ、背後者として必要な注意を尽くしていたという、背後者の無過失の抗弁ではなかろうか。この点については(エ)で検討する。

(エ) 対策と故意過失

AIが(イ)や(ウ)の事例において問題のある発言を回避するための対策としては、どのコメントを対話(応答)の対象とするかというコメントの選択の点において問題のあるコメントをはじくようにし、また、どのような発言をさせ、また、させないかという点に関するシステムプロンプトの設定において、例えば問題ある発言をしないようなネガティブプロンプトによる指示等を行うことが考えられる30

そして、この点は甲の不法行為責任(民法709条)との関係での過失の有無とも関係する。つまり、甲としては、平和な設定のAITuber乙が名誉毀損発言をするとは全く想像もしておらず、責任はないと主張するかもしれない。しかし、名誉毀損の不法行為(民法709条)は過失でも生じるところ、AIがそのような名誉毀損発言をするリスクは十分に想定される以上、それを回避するために通常必要とされる対応を行うことで、名誉毀損等AITuberが加害者となる状況を回避すべきであったのであり、当該適切な対応のための注意を尽くしていなかった以上過失があるとされる可能性は高いように思われる。逆にその時点で相当とされる水準のシステムプロンプト対応等を行っていたが、予想外の事態が生じたため問題のある発言をした、という場合には無過失の主張の余地があるように思われる。

エ AITuberが被害者になる場合

(ア) 前回連載第13回で示した議論の概観

まず、前回連載第13回までの議論を概観しておこう。

背後者甲の運用するAITuber乙に対して、もし乙の「中の人」が人間であれば、その名誉感情を侵害すると判断されるような投稿をすれば、これによって甲又は乙に対する人格権侵害(名誉感情侵害)が成立するのだろうか。

ここでは、AITuber乙そのものがただのAIであって、人格権等の権利義務の主体ではないことを再確認しておこう。だからこそ、乙に対する人格権侵害は理論的に生じ得ない。しかし、背後者甲が乙を運用しているという場合に、甲に対する人格権侵害にならないかが問題となる。

この点は、第3回連載で既に説明しており、また、「仮名・匿名で活動する主体に関する名誉権等の人格権法上の保護─サイバネティック・アバター時代を背景として」31でも述べているが、結局のところ、乙に甲の人格が反映されていて、いわば乙が甲の「ハンドル名」のようなものだと言えるのであれば、甲に対する人格権侵害を認めることができる可能性がある。

しかし、上記2つの論文でも触れているパーソン型・キャラクター型の分類でいうとAITuberはキャラクター型に近接する。そこで、あくまでも架空のキャラクターを創作し、その架空のキャラクターが、設定に基づきAIを利用してコミュニケーションしているというだけであれば、アニメーションキャラクター等に対する人格権侵害を認めない(例えば、特定の声優が声を当てるアニメーションキャラクターに対する誹謗中傷があったというだけでただちには当該声優に対する名誉毀損や名誉感情侵害を認めない)一般的な考え方を適用する限り、甲に対する人格権侵害を認めることはできないだろう。

(イ) 作り込みの問題

この点は、上記ウ(エ)のシステムプロンプト等の作り込みが関係する可能性がある。即ち、AITuberの作成は、背後者にとって育成ゲーム的要素もあるといわれているところ、背後者として作り込みを行い、AITuberができるだけ意図するものに近い応答をできるよう様々な工夫を施している。そうすると、AITuber乙が様々な作り込みを凝らしたものであれば、そこに背後者甲の人格が反映されているとして、人格権侵害の可能性はあるのだろうか。

この点は、後述する(4)とも関係するが、作り込みの方向性というものが問題となると思われる。即ち、ここでいう作り込みというのが背後者甲の人格を反映し、いわば甲を再現する方向の作り込みであれば、いわば甲が自分の人格を反映した自身が「中の人」となるVTuberを運用しているところ、その運用においてAIの支援を得ているようなものであり、なおいわゆるパーソン型として、人格権侵害を認める方向で評価される可能性がある。

しかし、作り込みが逆に架空のキャラクターを精緻化させる方向性であれば、まさにキャラクター型であって、少なくとも「人格権」侵害にはなりにくいだろう。

(ウ) 業務妨害等の場合

上記は人格権侵害の検討であったところ、人格権以外であれば中に「人」がいるのか「AI」がいるかが関係がないとして上記と異なる結論となることがある。

例えば、甲がAITuber乙を利用した配信活動という業務を行い、「広告収入」「投げ銭」等で収益を得ているとしよう。その場合において、例えば第三者が、乙に対して大量のスパムコメントを送ることで正常なコメントを乙が拾えないようにしてAITuberとしての配信を妨害する等すれば、それは業務妨害として甲に対する不法行為や犯罪が成立し得るだろう。

そういう意味では、人格権以外においては、上記(ア)と異なり、まさに問題となる甲の権利に即した検討が必要である。

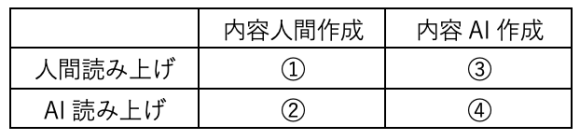

オ AIで音声を合成することについて

なお、AIが発言内容を生成するだけではなく、AIで音声を合成することも可能となっている。具体的には、①発言内容を人間が作成して人間が読むだけではなく、②発言内容を人間が作成して、AIが読む、③発言内容をAIが生成して人間が読む、④発言内容をAIが生成して、AIが読むの4パターンがある(下記表1参照)。

そして、②と④のような場合にはAIで音声を合成することができる。

このような技術自体は確かに非常にイノベーティブな技術である。しかし、声優等はAIによる代替を懸念しており、日俳連は「生成系AI技術の活用に関する提言」32の中で、人間の代替としてのAIによる表現をしてはならない等と主張している。

そして、このような時代に対応し、声に対する権利の確立が論じられている。この問題に関する代表的論文である「声の人格権に関する検討」(以下「声の人格権論文」)33は、声の人格的利益に対する救済、権利が存在しない領域の補完、及び、「声のパブリシティ権」の承認のためには声の人格権が観念されるべき34等とした上で、人の声も「個人の人格の象徴」として人格権の対象となるとし35、アバターから発せられる声の権利主体については権利主体を中の人たる自然人とするよりもアバターとした方が適切な場合がある可能性があり、AITuber時代にはアバターの声の人格権主体性について今後議論されるべきとする36。声の人格権論文の行っている議論は興味深く、AITuberにも触れていることから大いに注目に値する。

ここで、声の人格権論文は「声の人格権」として、声に関する様々な人格的利益、例えば名誉感情的なものやプライバシー的なもの等を包含することを含意するとも理解され得る表現を用いている。しかし、声の人格権論文35頁が「人の声が音声合成等によって無断で再現され、それが本人の意図しない形で使われる」ことを拒絶する権利を念頭に置いているとするように、同論文は、実質的には肖像権とパラレルのものを声に対して与えるよう求めるもののように思われる37。この点については、声の人格権論文28頁脚注19が「声の肖像権」について触れているように、(内容ではなく、)表現の問題として、声の人格的利益一般ではなく、肖像権とパラレルのものを議論の対象とすることが、より分かりやすくなる表現とすることが望ましかったように思われる。

また、「声のパブリシティ権」を認めるためには声の人格権が観念されるべきだという点には異論があり得るだろう。即ち、ピンク・レディー事件(最判平成24年2月2日民集 第66巻2号89頁)調査官解説41頁38は、声や、動物の図柄さえもそれが人物識別情報であれば、肖像「等」として、パブリシティ権の保護の対象となるとする。もちろん、動物の図柄であっても一定の場合にはそれが肖像権の対象となるという立場を採用し、だからこそパブリシティ権を認めるためには人格権が観念されるべきだ、という議論自体は全くあり得ないものではない39。しかし、同調査官解説のより自然な読み方は、同解説は動物の図柄が肖像権の対象となるかではなく、当該図柄が人物識別情報かを問題とするものだ、というものではなかろうか。つまり、一般にそれが「その人のことだ」と分かる限り、元々肖像権等の形での人格権による保護の対象とならない(例えば動物の図柄のような)ものであっても、パブリシティ権で保護されるという読み方が自然である。そして、だからこそ、一般に声が肖像権等の他の人格権によって保護されない40にもかかわらず、ピンク・レディー事件調査官解説は「声」をパブリシティ権の保護対象としたのではなかろうか41。

以上のような疑義はあるものの、声の人格権論文はAIで音声を合成することが広く行われるAITuber時代のアバター法に関する重要問題について非常に参考になる議論を喚起するものとして肯定的に評価すべき論文である。

(4) AIアバターによる人間の再現?

最後に、将来はAIアバターによる人間の再現の可能性が出てくる。既に存在するAI美空ひばりやマツコロイドはなお一部不自然な部分が残り、ある程度本人を知っている人であれば、それが本物ではない、ということが容易に判明してしまうだろう。しかし、将来はその再現度が高まり、例えば、10分程度話しただけでは本人が中で応答しているのか、それともAIが自律的に応答しているのか分からない、というような時代が来るかもしれない。この場合には、以下の各論点が問題となると思われる。

- なりすまし(前回連載第8回)の問題がより深刻な問題として出現する。

- 取引等において本人の意図しない活動をAIが行う場合において、当該AIの行った活動が本人に帰属するかという問題が深刻化する(前回連載11回)。

- AIによってその程度までに人間が忠実に再現されているという場合、たまたま人間が中にいる場合に誹謗中傷されれば人格権侵害だが、人間ではなくAIがたまたま中にいるというだけで人格権侵害ではなくなると考えてよいのかという問題が深刻化する。

- 死後も引き続き自律的にAIがアバターを動かし続けた場合、そのようなアバターを起点とする法律問題が重要な問題となる。

- 例えばAIアバターを生成した後、本人が誰かに影響を受けて考えやコミュニケーションのやり方を変えた場合等には、もしかすると本人よりもAIアバターの方が(変更前の本人を知っている人から)「本人らしい」と評価されるようになり、自分であるとは何か、人格や自律等についてさらなる検討が迫られるかもしれない。

これらの問題については、さらに検討を継続していきたい。

4 ロボットとサイバネティック・アバター

(1) ロボットとサイバネティック・アバターの問題

ア 分身ロボットが「サイバネティック・アバター」であること

分身ロボットといってもピンとこないかもしれないが、最も有名なのはOriHimeである42。

そして、サイバネティック・アバターの定義は代理出席(テレエグジスタンス)等のための分身ロボット等を含んでいる。分身ロボットの操作経験があるという人はまだ少ないかもしれないものの、分身ロボットが将来的には安価かつ高性能になると、今まではオンラインやオフラインで参加していた会議にロボットが参加するようになるかもしれない。例えば、会社に分身ロボットを置いておいて、会議の際には、ロボットが会議室に入り、それを自宅から操作して会議に参加するといった将来像が想定される。

イ 能力拡張技術ーサイボーグとアバター

加えて、CAは能力を拡張する技術も含むとされている。例えば、「第3の親指」として、利き手にこの第3の親指を装着することで、本来であれば両手が必要な動作を片手だけでできるようになる43。このようなサイボーグ技術も、ある種のロボットとCAの問題であり、この問題は幅広く広がり得る44。

(2) ロボットの法律問題

ア 「出頭」「出席」概念の変容

例えば国会における「出席」(憲法第56条第1項)については、「原則的には物理的な出席と解するべきではあるが、国の唯一の立法機関であり、かつ、全国民を代表する国権の最高機関としての機能を維持するため、いわゆる緊急事態が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、その機能に着目して、例外的にいわゆる『オンラインによる出席』も含まれると解釈することができる」とするのが衆議院憲法審査会の大勢だったとされている45。そして、この問題については、出産前後の女性議員や、障がいのある議員との関係での出席要件緩和も検討されている46。

また、民事訴訟法(民訴法)において、証人尋問のオンライン実施のための所定の要件(特に今後施行される予定の民訴法204条3号参照)47を満たせばオンライン尋問を実施することができるものの、オンラインの場合には細かな表情が見にくく心証が取りにくい等の課題がある。そのような課題を解決するため、物理的に証人席に分身ロボットが鎮座し、身振り手振り等も含む非言語コミュニケーションも含めて分身ロボットを通じて証人尋問を行うことも考えられる。

イ 就労と介護の問題

障害者による就労については、従来は短時間しか就労できない重度障害者がOriHime等を使って就労しても、各企業における障害者雇用率の算定の際に考慮がなされなかったところ、令和4年障害者雇用促進法の改正により、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定による障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進が行われた。

また、労働を含む経済活動を行っている期間は重度訪問介護等の対象とされないため、24時間介護等を受けながらOriHime等で就労することを希望した場合、当該就労中の介護に関する費用を本人か事業者が負担しなければならず、就労が促進されないという問題がある。この点については、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業等の取り組みが行われている48。

とはいえ、週10時間未満の就労は未だに実雇用率へ算定されておらず、また、重度障害者等就労支援特別事業の利用者は令和2年度に8人、令和3年度27人49と、重度訪問介護利用者数が1万人以上50であることからすると微々たる利用に過ぎない。

その意味では、さらに改善が必要であるように思われる。

ウ 入国等の問題

その他、南澤は「ロボットのアバターを海外から遠隔操作して日本に入国する場合、肉体は入国していないが、アバター越しに犯罪行為もできてしまう。この場合、日本で裁けるのか。そもそもロボットアバターでの入国は、入国にあたるのか。」51とする。この点、少なくとも現行の入管法の「入国」は自然人の肉体が日本の領海又は領空に入ること、「上陸」は日本の領土に入ること52である。そこで、現行法を前提とするとロボットアバターでの入国は、「入国」に該当しないと評さざるを得ない。

しかし、アバターが広く利用される時代には、例えば入管法3条1項柱書を「次の各号のいずれかに該当する外国人は,本邦に入つてはならない。」から「次の各号のいずれかに該当する外国人又は外国人の利用するロボットは,本邦に入つてはならない。」と改正することも視野に入れるべきだろう。

5 おわりに

以上簡単にAI・ロボットとサイバネティック・アバターの議論を行った。前回連載第13回よりは議論を精緻化させることができたものの、まだまだ荒削りなところは残っているだろう。筆者としては議論を喚起することが重要と考えており、遠慮なくご批判頂きたい。

本研究は、JSTムーンショット型研究開発事業、JPMJMS2215の支援を受けたものである。本稿を作成する過程では慶應義塾大学新保史生教授、情報通信総合研究所栗原佑介主任研究員、同法制度研究部酒井基樹弁護士及び九州大学成原慧准教授に貴重な助言を頂戴した。加えて、T&S編集部には詳細な校閲を頂いた。ここに感謝の意を表する。

- ウゴ・パガロ著・新保史生ほか訳『ロボット法』(勁草書房、2018)参照。

- なお、メタバース一般におけるAIの利用の例は、関真也「新しい世界『メタバース』の法的問題第1回」法律のひろば2023年12月号85-87頁も参照のこと。

- 「『AI美空ひばり』に賛否 故人の「再現」議論の契機に」東京新聞(2020年2月4日)<https://www.tokyo-np.co.jp/article/7226>(2024年5月10日最終閲覧、以下同じ)

- 石黒浩ほか「アンドロイドメディアの可能性とマツコロイド」デジタルプラクティス8 No,1(2017)<https://www.ipsj.or.jp/dp/ contents/publication/29/DP0801-S01.html>

- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)<https://www.bunka.go.jp/seisaku/ bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/pdf/94024201_01.pdf>

- AI時代の知的財産権検討会「AI時代の知的財産権検討会中間とりまとめ(案)」<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai7/siryou1.pdf>

- 同上67頁。

- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会・前掲注5)5(2)(イ)②参照。

- この点については筆者が関与した日本SF作家クラブ「現状の生成AI技術に関する、利用者、運用者、行政・立法、開発・研究者へのSF作家クラブの提言」(2023年10月14日)<https:// sfwj.jp/news/statement-on-current-generative-ai-technologies-japanese-edition/>も参照。

- 阿部由延『AITuberを作ってみたら生成AIプログラミングがよくわかった件』(日経BP、2023)11頁。

- 同上20頁以下参照。

- 同上34頁。

- 例えば、「こんにちは」というYouTubeのコメントに対し「こんにちは」と答えるかもしれないし、「今日は眠いからもう寝るね、おやすみ〜」と答えるかもしれない。

- 東京地判平成4年9月24日判時1474号77頁。

- 東京高判平成5年9月31日判時1474号76頁。

- 松尾剛行=山田悠一郎『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務 第2版 [勁草法律実務シリーズ]』(勁草書房、2019)119頁。

- 特に、AIが生成する回答を何ら人間がチェックせずに流しているだけのAITuberだということを明確にしていて、一般読者として、それがAIによるある意味では「無意味な」回答に過ぎないと理解していれば、そもそもBの社会的評価を低下させない、という場合もあるように思われる。

- 松尾=山田・前掲注16)216頁。

- 前同。

- なお、ここでは乙の主観が問題となっているのではなく、本来は甲の主観が問題となっているはずであり、そうであれば、甲という人間には主観はあるはずである。

- 松尾=山田・前掲注16)250頁。

- 同上24頁。

- この点は、公益性とパラレルに考えることができる可能性がある。

- 松尾=山田・前掲注16)307頁。

- 最判平成16年7月15日民集58巻5号1615頁。

- 勝村幸博「生成AIのデータがインターネットを汚染、基盤モデルを崩壊させる『再帰の呪い』」日経XTECH(2023年7月26日)<https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00676/072300140/>

- インターネット上に公開されなければ名誉毀損との関係では公然性が否定されることも少なくないだろう。

- Asha Barbaschow「差別主義者と化したAIボット『Tay』からマイクロソフトが学んだこと」CNET Japan(2019年7月29日)<https:// japan.cnet.com/article/35140462/>

- なお、既にホロコースト否定発言等でAITuberがアカウント停止処分を受けた事案はあるが、これは第三者の攻撃ではないようである。Sayoko Narita「AIのVTuber『Neuro-sama』がTwitchからBAN処分されたと開発者が報告。ホロコースト否定など危険発言連発系美少女ストリーマー【UPDATE】」AUTOMATON(2023年1月12日)<https://automaton-media.com/ articles/newsjp/20230112-233413/>

- なお、生成AIがシステムプロンプトによって一定の事項を一切話題にしないことが、言論の自由に悪影響を与えるという議論もあるものの、これは生成AIモデルの話であり、当該モデルを利用したAITuber等の個々のプロダクトとは異なる話と思われる。Jacob Mchangama & Jordi Calvet-Bademunt, Report: Freedom of Expression in Generative AI – A Snapshot of Content Policies, THE FUTURE OF FREESPEECH(March 1, 2024)<https://futurefreespeech. org/report-freedom-of-expression-in-generative -ai-a-snapshot-of-content-policies/>

- 松尾剛行「仮名・匿名で活動する主体に関する名誉権等の人格権法上の保護─サイバネティック・アバター時代を背景として」学習院法務研究14号35頁以下。

- 日本俳優連合「生成系AI技術の活用に関する提言」(2023年6月13日)<https://www. nippairen.com/about/post-14576.html>

- 荒岡草馬ほか「声の人格権に関する検討」情報ネットワーク・ローレビュー22巻(2023)<https://www.jstage.jst.go.jp/article/inlaw/22/0/22_220002/_pdf/-char/ja>

- 同上27-28頁。

- 同上36-37頁。

- 同上41-42頁。

- 同上28頁は「本稿は『声の人格権』という新たな権利の名称を唱えることを主眼には置いていない」とする。

- 前回連載第7章参照。なお、同上37頁脚注51でも引用される。

- 但し、そのような立場を実務的に取ることが容易ではないことにつき、肖像権に関する前回連載第6回参照。

- AI時代の知的財産検討会・前掲注6)において肖像権の保護が否定され、パブリシティ権での保護が模索されていること参照。

- なお、本稿の立場は、動物の図柄にパブリシティ権を認めるピンク・レディー事件調査官解説と、顧客吸引力がある馬にパブリシティ権を認めないギャロップレーサー事件(最判平成16年2月13日58巻2号311頁)をより整合的に理解するためには、その芸能人等がパブリシティ権を有し、当該者の人物識別情報が顧客吸引力を持つならば、当該人物識別情報そのものについて人格権が認められるかを考えるまでもなく、ただちにパブリシティ権を認めるべきであるものの、いくら顧客吸引力を持っていても馬は人ではないから人格権の主体となれないので、パブリシティ権は認められないと整理することが望ましい、という観点からも支持されるだろう。

- 厚生労働省「ICTや分身ロボットを活用した『社会参加』の実現を目指す社会実験の視察」<https://www.mhlw.go.jp/photo/2019/10/ ph1018-03.html>参照。

- 「『第3の親指』の使用で手の脳内表現に変化」Beyond Health(2021年6月1日)<https://project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/news/overseas/00102/>

- 小名木明宏「科学技術時代と刑法のあり方:サイボーグ刑法の提唱」北法63巻5号(2013)524頁。

- 衆議院憲法審査会「憲法56条第1項の『出席』の概念について」(2022年3月3日)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/2080303haihusiryou.pdf/$File/2080303haihusiryou.pdf>

- 同上14-15頁。なお、完全にオンラインのみで参加するよりは、物理的には、本会議場に分身ロボットが鎮座し、その上で、本人が自宅や病院等からコントロールするということの方がオンライン出席よりも物理的出席に近づくのではないか、という議論もあり得る。

- (映像等の送受信による通話の方法による尋問)

第二百四条 裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。

一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合

二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合

三 当事者に異議がない場合 - 厚生労働省「障害者の就労支援について③」(2022年4月8日)<https://www.mhlw.go.jp/ content/12601000/000926610.pdf>13頁。

- 同上。

- 厚生労働省・こども家庭庁「重度訪問介護に係る報酬・基準について《論点等》」(2023年9月19日)<https://www.mhlw.go.jp/content/ 12401000/001146854.pdf>

- 桜井裕子「『もう1つの身体』での活動を通じて制約から解放され生きられる社会へ」JSTnews 2023年12月号<https://note-moonshot.jst.go. jp/n/n2376381da314#90778d95-290d-4798 -a494-4b030a7fa6fa>

- 多賀谷一照・髙宅茂著『入管法大全 立法経緯・判例・実務運用 第1部 逐条解説』(日本加除出版、2015)30頁。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

松尾 剛行の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合