シェアリングエコノミーによる地域課題解決

シェアリングエコノミーは様々な地域課題の解決に貢献する。そのため、近年、自治体ではシェアリングエコノミーの導入を進める取組が広がりつつある。

総務省はシェアリングエコノミーを活用して地域課題の解決や地域経済の活性化を図る自治体の取組を支援するために、平成30年度~令和2年度にかけて「シェアリングエコノミー活用推進事業」[1]を実施し、その成果を「シェアリングエコノミー活用ハンドブック」としてまとめた。内閣官房はシェアリングエコノミーを活用している事例を見える化し、後続する取組や新たな事業アイデアの誘発を図るために「シェア・ニッポン100」[2]を作成して公表した。シェアリングエコノミー協会は、公助を「共助」で補完しサステナブルな自治体を実現しようとする試みを「シェアリングシティ」と呼んで推進しており、現在は協会が中心となって設立されたシェアリングシティ推進協議会[3]が様々な取組を行っている。

本稿ではシェアリングエコノミーがどのような地域課題の解決に貢献するのかについて、課題別に具体的なサービス事例を挙げながら説明する。そして、地域課題の解決にシェアリングエコノミーを活用することのメリットについて述べる。

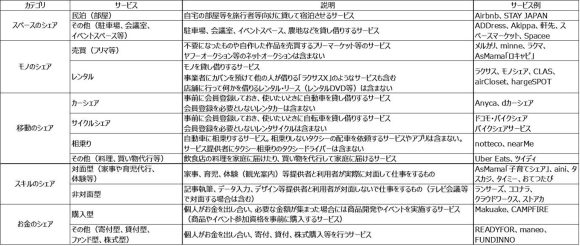

なお、ここで扱うのはシェアリングエコノミーのうち、表1に示した各サービスである。

シェアリングエコノミーが解決可能な地域課題

防災

シェアリングエコノミーは災害発生時に必要な物資、場所、人材の確保に活用可能である。自治体がシェアサービス事業者と連携して、災害時に向けた体制を構築する事例が生まれている。例えば、スペースのシェアサービス(民泊)を提供するAirbnbは東京都墨田区と、自然災害発生時に同区民に一時避難先を提供するための連携協定を締結している[4]。Airbnbに掲載されている宿泊施設は通常、旅行者を泊めるために使われるが、災害時には一時避難先として活用できるという取組を進めている。

災害が発生した後に不足する物資をシェアサービスで補う事例としては、令和6年能登半島地震におけるカーシェアがある。モビマル(一般社団法人日本移動販売協会)は、大阪府と一般社団法人地域活性化プロジェクト縁GINが連携して行う「キッチンカーあったかい食事支援隊」に協力し、被災者支援のためのキッチンカーを派遣して食事の無償提供を行った[5]。また、日本カーシェアリング協会は、被災者と被災者支援活動を行う団体を対象に、車の無償貸出支援を約6カ月間実施している[6]。

遊休資産活用

シェアリングエコノミーは公共施設の有効活用や地域内の民間施設活用による財政負担軽減に活用可能である。廃校となった小学校等は従来であれば何も便益を生み出さないどころか、維持管理や建て替え等のコストがかかっていたが、スペースのシェアサービスを通じて貸し出すことで収入を得ることができるようになっている。例えば、スペースのシェアサービスを提供するスペースマーケットでは、奈良県宇陀市の旧・宇太小学校の教室等が貸し出されており、コスプレの撮影等に利用されている。

また、スペースマーケットではスペースシェアのノウハウを活用して、公共施設の予約や管理ができるSpacepad[7]というクラウド型予約管理システムを提供しており、管理業務の効率化にも貢献している。

観光

シェアリングエコノミーは地域の魅力の発信、交流の活発化に活用可能である。例えば、Airbnbが提供するスペースのシェアサービス(民泊)では、家屋に宿泊する際に家主と旅行者の間に交流が生まれる。また、家主が地元住民の暮らしを紹介したりすることで、地域の魅力が旅行者に伝わるという利点もある。ホテルがない地域でも宿泊可能となるメリットもあり、具体例としては、Airbnbが公表した「2020年3月以降に初めてAirbnbで予約された日本の人気市町村」である山梨県南アルプス市、香川県まんのう町、埼玉県長瀞町、高知県日高町、北海道清水町がある[8]。スキルのシェアサービスのainiでは、地元住民が観光案内をしたり街歩きを案内したりするサービスが提供されており、旅行者が地元住民しか知らない魅力を味わうことが可能である。地域の暮らしは地元住民から見ると何の価値も持たないこともあるが、海外を含めて遠方からの旅行者から見ると魅力的なものである。そういった魅力を旅行者に伝えることができるのは、個人がサービスを提供するシェアサービスならではの利点である。

SDGs

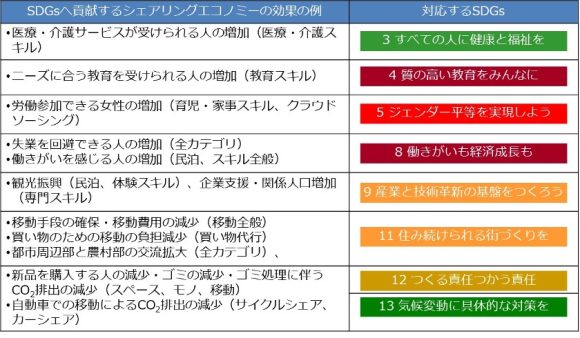

シェアリングエコノミーは国連が提唱するSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)17の項目のうち過半数の項目の実現に貢献することが確認されている(表2)。

弊社とシェアリングエコノミー協会の共同調査結果[9]によれば、シェアサービスは、失業を回避したり働きがいを感じるようになったりする効果を通じて項目8「働きがいも経済成長も」に貢献する。同様に、移動手段の確保、安価な移動、買い物のための移動の負担の軽減、都市周辺部・農村部間の交流拡大等を通じて項目11「住み続けられる街づくりを」にも貢献し、新品を購入する人の減少、ゴミの減少等を通じて項目12「つくる責任つかう責任」にも貢献する。

また、項目13「気候変動に具体的な対策を」については、CO2排出量を削減することで貢献することが可能である。将来期待されるCO2排出削減効果は「移動のシェア」だけで小売業の年間排出量に匹敵する323万t-CO2(2032年度予測値)であり、「スペースのシェア」「モノのシェア」も含めるとさらに大きい削減効果が期待できる[10]。

モビリティ

シェアリングエコノミーは、二次交通など地域内の円滑な移動手段の実現や公共交通空白地域の移動手段の確保、買い物支援等に貢献する。地方では観光名所をつなぐ公共交通機関が存在せず、観光客の移動の利便性が低いという課題が存在する場合があるが、カーシェアやサイクルシェアを導入することで解決可能である。例えば、埼玉県川越市では「観光レンタサイクル」として観光用にサイクルシェアが活用されている[11]。

また、コロナ禍が沈静化した沖縄で旅行者向けのレンタカーが不足するという問題が生じたが、その際、個人間で自動車をシェアできるカーシェアサービスのAnycaが多く利用された。このように、リソース不足に対して個人の資産活用で対応できるのもシェアリングエコノミーの大きな利点である。

働き方

シェアリングエコノミーは多様な働き方を可能とすることで、地域住民の労働参加率や所得の向上に貢献し、人材不足にも対応することができる。活用できるスキルのシェアサービスは多様であり、例えば、クラウドソーシングサービスを活用することで、働く場が十分にない地域でも、首都圏の企業から仕事を受注して所得を得ることが可能である。ココナラは個人間でのスキルシェアが中心であったが、最近では企業の利用も多くなっており、地域住民の所得向上に活用可能である。様々なビジネス領域の経験者のスキルをシェアするビザスクは地方での専門人材不足の解決に活用できる。

子育て

シェアリングエコノミーは子育てしやすい街づくりに活用可能である。例えば、子育てシェア(AsMama)を使えば、近所に住んでいる人に子どもを預かってもらうことができる。また、仕事や育児で忙しく、家事が十分にできない人は、スキルのシェアのタスカジを活用して、家事を代行してもらうことができる。タスカジは秋田県湯沢市、滋賀県大津市、奈良県生駒市と連携協定を結んでおり、地方での活用を進めている。

関係人口

シェアリングエコノミーは関係人口の拡大に貢献する。これについては次回の記事で詳しく述べる。

シェアリングエコノミーによる地域課題解決のメリット

シェアリングエコノミーは上記のように様々な地域課題の解決に貢献する。解決方法は他にもあるが、地域住民同士の共助の仕組みの構築や、地域内外の人のつながりの強化にもなるという点がシェアリングエコノミーの大きなメリットの一つと言える。

また、ICTを活用したDX等による地域課題解決ではICTシステムの利用料等を毎年度の予算から賄う必要が生じる場合があるが、既存のシェアサービスのプラットフォームを活用すれば、その必要はない。これは、シェアサービス事業者が利用者から手数料収入を得てサービスを持続するビジネスモデルを構築しているためである。地域課題の解決にICTを活用する場合、実証事業はうまくいっても、予算の確保が続かずに立ち消えになってしまうことがあるが、シェアリングエコノミーを活用すれば公的資金を投入せずに共助の仕組みを維持できる場合があるというのも大きなメリットである。

まとめ

以上では、シェアリングエコノミーが防災、遊休資産活用、観光、SDGs、子育て、モビリティ、関係人口といった様々な地域課題の解決に有効であること、およびシェアリングエコノミーを地域課題の解決に活用するメリットとして「地域内外の人のつながりの強化」と「公的資金を使わない共助の仕組み維持」があることを述べた。なお、地域課題のうち、SDGsに関連するシェアリングエコノミーのCO2排出削減効果については、企業の活用効果(例:「地方銀行が自前の営業車両を廃止しカーシェアを活用」のシミュレーション結果)等が2023年シェアリングエコノミー調査報告書(https://www.icr.co.jp/publicity/4799. html)で確認可能である。興味のある方はぜひ購入されたい。

[1] 総務省「シェアリングエコノミー活用推進事業」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/sharing_economy.html

[2] シェア・ニッポン100

https://cio.go.jp/share-nippon-100_R2

[3] シェアリングエコノミー協会「シェアリングシティ推進協議会のご案内」

https://sharing-economy.jp/ja/city/council

[4] Airbnb「Airbnb、自然災害発生時における連携協定を墨田区と締結」(2023年11月15日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000016248.html

[5] 一般社団法人日本移動販売協会「令和6年能登半島地震における被災者支援『キッチンカーあったかい⾷事⽀援隊』への協力について」(2024年1月31日)https://mobimaru.com/news/149

[6] 日本カーシェアリング協会「【令和6年能登半島地震で被災された方へ】車の無償貸出支援 申込受付を開始します」(2024年1月10日)https://www.japan-csa.org/blog/archives/5232

[7] スペースマーケット「Spacepad」https://booking.spacepad.jp/

[8] Airbnb「Airbnb、ホテルがないエリアに存在するAirbnbがもたらす『観光振興』に関するデータを発表」(2023年7月5日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000 139.000016248.html

[9] 「2020年度 シェアリングエコノミー関連調査『SDGsへの貢献』『幸福度』『社会とのつながり』を発表」(2020年11月16日)https://sharing-economy.jp/ja/news/20201116

[10] 山本悠介「シェアリングエコノミーによるCO2排出削減の可能性」InfoCom T&S World Trend Report No.417(2024年1月)https://www.icr.co.jp/ newsletter/wtr417-20240115-yamamoto.html

[11] 埼玉県川越市「観光レンタサイクル」https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/welcome/kawagoeshinitsuite/shinainokotsu/kankorentalcycle.html

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

山本 悠介の記事

関連記事

-

AIとマーケティング

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT

- GIGAスクール構想

- ICT利活用

- WTR No442(2026年2月号)

- 教育

- 日本

-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭

- WTR No442(2026年2月号)

- 世界の街角から

- 日本

-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~

- AI・人工知能

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No442(2026年2月号)

- 介護

- 医療

- 日本

- 福祉

ICT経済 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合