通信事業者の新たな収益源となるか ~ネットワークAPI開放の取り組みと今後~

はじめに

2月末、バルセロナで世界最大級のモバイル関連機器の見本市「MWC Barcelona 2024」が開催された。今回、主催である業界団体GSMAが掲げたテーマは「Experience the power of connection(仮訳:コネクションのパワーを体験しよう)」。会場では至る所でAIを活用した先端事例の発信が目立った。

そうした中で、同団体が2023年のMWC Barcelonaで打ち出したOpen Gateway構想の進展に関する発表も注目を集めた。これは、各通信事業者が足並みを揃えて通信ネットワーク特有の様々な機能をAPIとして開放し、将来的に新たな収益源を創出することを目指すものである。

本稿では、同イベント開催中の業界関係者の発言を交えながら、この構想の現状と今後を整理したい。

通信業界が抱える危機感

なぜこのような構想が推進されているのか。その背景には、現在の通信業界が抱える共通の課題認識がある。この点は、開催初日のメイン講演である「Keynote 1: Open Gateway - The Art of What's Possible」で、GSMA事務局長のMats Granryd氏が述べた次の言葉に表れている。

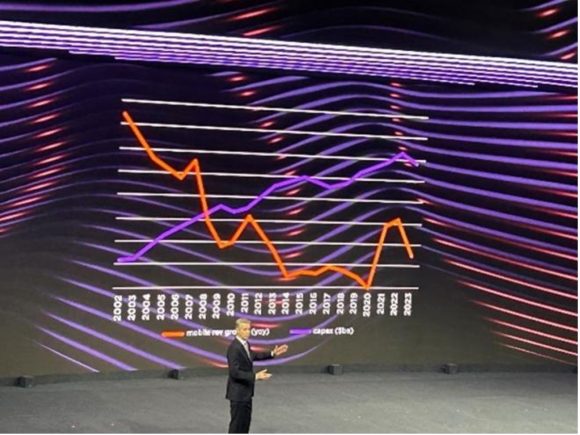

「5Gは歴史上最も急速に成長しているモバイル規格だが、我々は大きな課題に直面している。こうした先端技術やインフラ設備への投資は増えているにもかかわらず、収益性は年々低下しているからだ。我々は今、極めて重大な時期を迎えている。成長を促し、このギャップを埋める革新的な方法を見つけなければならない」

この発言が意味するのは、世界の通信事業者は、単なる通信インフラの提供者にとどまっていてはじり貧になるだけである、だからこそ、多様なデジタルサービスを提供する技術企業へと進化しなければならない、という危機感と言える。

同氏は「我々は未来に立ち向かう上で、業界の垣根を越えて協力し、現状に対して無限の可能性を生み出していくことで成長を得られるのだ」と続けた上で、5Gネットワークの可能性を最大限に引き出すカギの一つとなるのが、冒頭のOpen Gateway構想であると説明した(写真1)。

ネットワークAPIを巡る経緯

APIとは、異なるソフトウェアが互いに通信し、外部の機能やデータをやり取りするためのプログラミング上の窓口のようなものである。この仕組みは通常、エンドポイントと呼ばれるURL形式で外部のプログラムに必要な機能やデータの取得をリクエストすることで動作する。飲食店の予約サイトでGoogleマップの地図データやルート検索機能を利用できるのは、そのサイトがGoogleマップの提供するAPIをプログラムに盛り込んでいるためである。サイト開発者は高精度な地図機能を一から開発せずに、自社のサービスを簡単に充実させることができる。

通信ネットワークにおけるAPIも同様である。これは例えば、ワンタイムパスワードのSMS送信、スマホの位置情報取得、キャリア決済などのネットワーク特有の機能を外部の開発者が利用できるものである。しかし、これまで各通信事業者は、こうしたAPIをそれぞれ異なる形式や方法で個別に提供してきたため、開発者にとっては使い勝手が悪く、通信ネットワークのAPIの利用が広がりにくい状況が続いていた。

こうした点を踏まえ、Open Gateway構想では、米国の非営利技術コンソーシアムであるLinux FoundationとGSMAが主導するオープンソースプロジェクト「CAMARA – The Telco Global API Alliance」が立ち上げられた。同プロジェクトは、通信事業者が提供するネットワークAPIの枠組みを定め、仕様の共通化・標準化を推進している。この枠組みに基づき提供されたAPIであれば、開発者はコードを書く際に複数の異なる通信事業者のAPIに個別に対応する必要がなくなり、開発の利便性や汎用性が向上する。これにより、多くの開発者が複数のネットワークAPIをより簡単に利用できるようになるため、これまででは実現できなかった新たなサービスの開発を促すことができる。

過去にもGSMAが中心となり、通信事業者や携帯メーカーなどが共通仕様のネットワークAPIの展開を目指す動きがあったが、足並みが揃わずに失敗した。しかし今回、過去の取り組みと異なるのは、AWSやMicrosoft Azureといった主要クラウド事業者と連携している点である。この点は後述する。

Open Gateway構想の現状

GSMAは、各通信事業者がネットワークの機能を開放していくことで、「3千億ドルの市場機会」が得られ、2030年までのモバイル通信業界の成長の約60%がもたらされる可能性があるとしている。GSMAは、この「明るい未来」を示しながら、世界中の通信事業者の協力を求めており、参画通信事業者の数は、2024年5月末時点で50社に達した。これは同構想の発表当初から1年余りで倍増したことになり、特に、この1年間で先進市場以外の通信事業者の参画が広がっている(表1)。

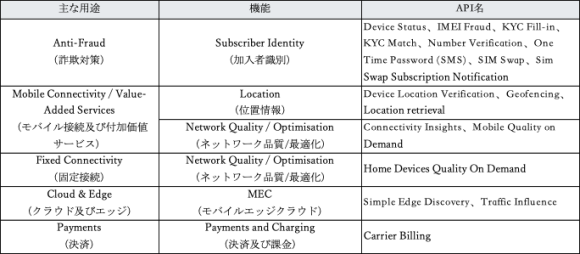

同構想に基づき仕様が共通化されたネットワークAPIも発表当初は8種類だったものの、2024年5月末時点で17種類に拡充されている(表2)。GSMAのチェアマンを務めているTelefonica CEOのJosé María Álvarez-Pallete 氏は講演で、「APIを中心に据えた(ビジネス)モデルは既に不可欠である。我々の未来はこのモデルにあり、その準備もできている。第1世代のAPIは既に利用可能だ」と説明した。さらに、人口密度測定やブロックチェーンアドレスといったキーワードに触れつつ、「我々はこうした数世代先を見据えたAPIを提供できるように取り組んでいる」と述べ、共通仕様のAPIのさらなる拡充を目指す考えを示した(写真2)。

詐欺対策向けAPIの広がり

Open Gateway構想に参画する通信事業者が具体的に提供しているAPIは現在、「詐欺対策」に分類されたものが中心である。例えばブラジルでは主要通信事業者のClaro、TIM、Vivoの3社が2023年11月、「Number Verification(電話番号の自動確認)」、「SIM Swap(SIMカードの最近の変更履歴確認)」および「Device Location Verification(対象デバイスの位置確認)」の3種類のAPI提供を発表した。

今回の講演では、同構想に基づくネットワークAPIが具体的なビジネスシーンで活用され始めていることをアピールする一環で、上記のAPIを自社のシステムに導入したブラジル最大手の民間金融機関であるItaú Unibanco CTOのFabio Napoli氏が登壇した。同氏は「我々はOpen GatewayのAPIを活用して銀行詐欺の撲滅に取り組む世界初の金融機関であることを誇りに思う。これらのAPIはオンライン取引をより迅速かつ安全なものに変え、顧客体験を大きく向上できると信じている」と述べ、同構想への強い支持を示した。

欧州でも今回のMWC Barcelonaの開催に合わせ、スペインのTelefonica、Orange、Vodafoneの3社が、またドイツのDT(Deutsche Telecom)、Telefonica(O2)、Vodafoneの3社がそれぞれ「Number Verification」と「SIM Swap」のネットワークAPIの提供を開始した。例えばスペインでは、2022年に報告されたサイバー犯罪数が2019年比で72%増加し、その大半がオンライン詐欺に関連していたという。

こうした問題に直面しているのは一部の国や地域ばかりではない。米国でも近年、SIMカードを乗っ取った詐欺事件が増えており、米連邦通信委員会(FCC)は2023年12月、通信事業者に対し、個人情報の保護に対する義務を強調し、必要な対策を講じるよう通達した。日本でも近年、携帯電話に関連した特殊詐欺事件が見られる中、こうした海外の動向は決して対岸の火事ではなく、十分に留意していくべき点である。

クラウド事業者との連携

Open Gateway構想では、各通信事業者は自社の開発者ポータルサイトだけでなく、クラウド事業者の開発プラットフォームを通じてもネットワークAPIを公開できる。これは、世界中の商品を扱う総合デパートのような場所に出品するようなものであり、通信事業者にとっては新たな販売チャネルとなる。また、開発者にとっても、世界中の通信事業者のAPIを慣れた環境で、ワンストップで使用できるため、利便性が大きく向上する。

この観点に関して、「5G Futures Summit」と題した別の講演では、Microsoft Azureの製品管理担当重役であるRoss Ortega氏が登壇し、通信事業者のAPIを普及させるためには、開発者がネットワークに関する深い知識を必要とせず、複雑さを排してシンプルにその機能を使いこなせるように配慮することが重要であると強調した。具体的には、Microsoftでは「APC」(Azure Programmable Connectivity)と呼ばれるプラットフォームを設け、通信事業者のネットワークAPIを集約し、開発者にとって使いやすく一元的に提供する計画を進めていると明かした。このプラットフォームは2月末時点でパブリックプレビュー段階にあるが、Ortega氏はより多くの通信事業者の協力を得て、これをグローバルな規模に発展させる意向を示している(写真3)。

同様の取り組みを進めているAWSの通信・エッジクラウド担当技術責任者であるIshwar Parulkar氏は、「Gateway to API Heaven」と題した講演で、クラウド事業者が同構想に協力するメリットについて、「これまで欠けていた極めて重要なネットワークという機能を開発者に新たに提供できるようになった」と説明している。Parulkar氏もまた、通信事業者のネットワーク機能は開発者にとって複雑で馴染みが薄いものであり、これを利用しやすくすることが重要だとの見解を示すとともに、世界中の通信事業者との連携を引き続き強化していく方針を示している。

課題は収益化への道筋か

繰り返しになるが、Open Gateway構想の背景には、5G時代に向けて多額の設備投資を行ってきた通信事業者がいかにマネタイズ(収益化)を図るのかという課題認識がある。ただし、通信事業者間の足並みがこのまま揃うのか、また、同構想が通信事業者の主要な収益源にまで発展するかどうかは不明である。詐欺対策に取り組む金融業界のほか、エンターテインメント業界やドローンなどへのネットワークAPIの活用事例も見られつつあるが、これらが実社会でどれほど広がるかも未知数である。

2023年のMWC Barcelonaでは、通信事業者側から「まずはネットワークの機能を使ってもらう。ビジネスモデルは後から考える」との考えが示されたが、今年もネットワークAPIの提供を通じたマネタイズの具体的なビジョンはあまり聞かれなかった。この点については、Bridge Alliance[1]の代表であるGeok Chwaee Ong氏が「我々はデジタル経済の領域や開発者との協力に不慣れだ」と述べ、通信事業者側の課題を示唆している。

むしろ、Microsoft AzureのOrtega氏が「通信事業者がAzureのマーケットプレイスに参入し、そこでAPIの価格を設定する。一方、開発者はAzureにそのサブスクリプション代を支払い、アプリ開発を進める。最後に通信事業者が報酬を受け取る形にすることで、完全なエコシステムを構築できる」と述べたことからも、マネタイズに関してはクラウド事業者を中心としたエコシステムの中で具体化される可能性がある。

いずれにせよ、同構想によりネットワークAPIの拡充や機能の高度化が進み、モバイル通信の可能性がさらに広がることが期待される。この新たなエコシステムは、通信事業者だけでなく、開発者やエンドユーザーにも大きなメリットをもたらし、業界横断的な連携やイノベーションを促進する可能性がある。今後の動向に注目したい。

[1] アジア・太平洋地域を中心とした通信事業者の連合体。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

池田 泰久 (Yasuhisa Ikeda)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

5G/6G 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合