敗軍の将の視座に立って

寒風が笹尾山を吹き抜ける。

ここは関ヶ原。1600年、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍、総勢約15万もの兵が激突し、天下分け目の戦いを繰り広げた舞台である。2024年の暮れ、私は敗軍の将・石田三成が本陣を構えたこの小高い山に登り、遠く広がる戦場跡を見渡していた。

私は静岡県で育ち、徳川家康の偉業をたたえる話を耳にしてきた。歴史の勝者から学ぶことが自然であったが、年を重ねるにつれ、敗者の視点にこそ現代に通じる教訓があるのではないかと感じるようになった。三成は何を信じ、どのような未来を描こうとしていたのか。その問いが、私をこの地へと駆り立てた。

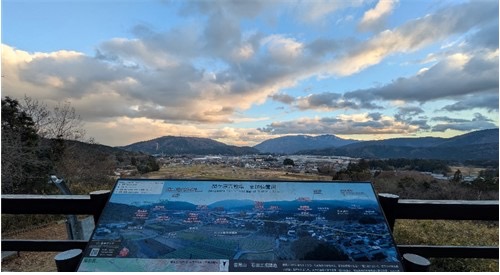

笹尾山の本陣跡に立つと、静寂の中に三成の葛藤が浮かび上がるようだ。冷たい風が頬を刺し、当時の戦場の喧騒が遠い記憶から蘇るように感じられる。鋭く響く槍の音、火縄銃の発砲、蹄(ひづめ)が地を打つ重い振動――そのすべてが風に乗り、過去と現在を結び付けるようだった。そして、私の心にぼんやりと浮かんできたのは、「つながり」という言葉だった(写真1、2)。

【写真1】 【写真2】

(写真1) 関ヶ原で最も激しい戦いが繰り広げられた「決戦地」を伝える石碑。この左奥の小高い笹尾山(黄色い丸)に石田三成は本陣を構えた。

(写真2) 石田三成本陣跡からの景色。赤丸(中央)は東軍総大将の徳川家康が最終陣地を構えた地、青丸(左)は東軍・黒田長政と竹中重門の陣が合戦の開始を告げる狼煙(のろし)を上げた岡山、緑色の丸(右)は西軍・小早川秀秋が布陣した松尾山。三成は関ヶ原を見渡せる好地に陣を構えていたことが分かる。

狼煙と問鉄砲がつないだもの

関ヶ原の地は、現代にも通じる情報通信の重要性を物語っている。

石田三成の本陣から左手を見やると、丘陵地・岡山(丸山)がある。ここは東軍の黒田長政と竹中重門が布陣していた。彼らはここから狼煙を上げ、合戦の開始を告げた。

狼煙は、遠距離で情報を伝えるための最も初期の手段の一つであり、炎と煙を用いたシンプルな仕組みながら、戦場での指揮や連携に不可欠な役割を果たした。戦国の世では、武田信玄が「狼煙リレー」を駆使し、南信濃から甲府までの約300キロの距離を、わずか2時間で情報を伝えたともいわれている。このような狼煙の活用は、まさに現代の高速通信ネットワークにも通じる、情報伝達の原型といえる。

一方、三成の本陣の正面に目を向けると、約700メートル先に徳川家康の最後陣跡がある。現在、この地は「岐阜関ケ原古戦場記念館」の隣に位置し、敵味方の動きがほぼ手に取るように分かるほどの距離にある。その戦場で一進一退の戦局を大きく動かしたのが、家康の本陣から放たれたとされる「問鉄砲」だった。

三成の陣から右手前方の松尾山には、西軍の小早川秀秋が布陣していた。当初、西軍に属していた小早川軍の動向は、この戦の行方を左右する不確定要素であった。家康は黒田長政を通じて事前に小早川を調略していたが、一向に動く気配がない。しびれを切らした家康の本陣から放たれた一発は、「お前はどちらにつくのか」という威嚇にも似た、無言の問いかけだった。

その銃声は、まるで件名も本文もない空メールのように簡潔でありながら、19歳の若き将・小早川にとっては、重大なメッセージであったに違いない。そしてその瞬間、小早川軍1万5,000の兵は、西軍・大谷吉継の陣地を目がけ、一斉に攻め立てたのである。

この「問鉄砲」は、後世の軍記物における創作の可能性が指摘されているものの、小早川の裏切りが関ヶ原の勝敗を決定づけたことは確かである。戦いの幕は狼煙とともに上がり、問鉄砲が西軍崩壊の序曲を告げた。そして、天下分け目の戦いは、わずか半日で決したのである(写真3、4)。

【写真3】 【写真4】

(写真3) 岐阜関ケ原古戦場記念館の展望室からの眺め。石田三成の本陣跡(黄色い丸)がよく見える。

(写真4) 記念館に隣接する徳川家康の最後陣跡。笹尾山の三成本陣から正面約700メートルに位置し、合戦後、ここで首実検(討ち取った敵将の首を確認する作業)が行われた。なお、三成は関ヶ原で敗れた後、再起を期して背後の伊吹山方面へ逃亡するも捕縛され、共に戦った小西行長・安国寺恵瓊とともに京都・六条河原で処刑された(享年40歳)。

人心をつなぐもの

関ヶ原の戦いでは、情報伝達による「つながり」だけでなく、人と人との心の結び付きも試されていたのではないか。石田三成にとって最大の支えであった親友・大谷吉継の陣は、小早川秀秋の裏切りによる猛攻にさらされ、幾度もそれを押し返したとされる。しかし、この裏切りは瞬く間に他の西軍武将にも波及し、次々と東軍へ寝返る結果を招いた。そして、吉継は戦場で自害へと追い込まれた。

【写真5】

※岐阜関ケ原古戦場記念館で販売されている、大谷吉継の家紋をデザインしたクリップ。その生きざまは、現代では三成への友情や豊臣家への忠義を貫いた武将として描かれることも多く、多くの人々に敬愛されている。

信じていた「つながり」の破綻――それは、三成が抱いていた友情や信念、理想が崩れ去る瞬間だったのかもしれない。このように考えると、胸に迫るものがある。

この「つながり」を象徴する逸話が伝えられている。三成の出身地である滋賀県の公式ウェブサイト[1]によれば、彼は「相手を思いやる心」と「自分のやり方を貫くこと」を信条として生きた武将であったとされる。

ある茶会でのこと。大谷吉継が病により顔に傷を負い、茶碗に膿が落ちる場面があった。他の武将たちがどよめく中、三成は「吉継、早く回せ。待ちきれぬほど喉が渇いている」と声をかけ、その茶を一気に飲み干したという。このエピソードは後世の創作である可能性が高いが、友への深い信頼と友情を象徴するものとして語り継がれている(写真5)。

人心を絶つもの

親友との深い絆を育んだ三成であったが、より広い人心をつかむことには苦心していたようだ。東西両軍が全国の大名たちに送り続けた、いわば仲間集めのための書状は500通以上に及んだとされる。激しい情報戦が繰り広げられる中、家康の書状は感謝を交えた言葉で読み手の感情に端的に訴える内容だったのに対し、三成の書状は緻密かつ詳細な内容が特徴的であったという。

例えば、三成が信濃国上田城主・真田昌幸に送った書状には、個人的な思いや作戦の詳細が約2メートルにもわたり記されていたとされる。この「膨大な添付資料付きメール」ともいえる文書は、豊臣政権下で五奉行の一人として重責を担った三成の、優秀な“行政官”としての性格をよく示している。しかし、その生真面目さや、自らの正義をストレートに貫こうとする「重たさ」は、周囲との誤解や摩擦を招く要因となったのかもしれない。

こうした背景を現代風に描いたのが、NHKで以前放映されたSF時代劇『家康と三成のスマホ』[2]である。豊臣家の後継を巡る家康と三成の対立が、ユーモラスに表現されていた。

特に三成は猜疑心が強く、感情のままに長文メッセージをSNSで送るものの、既読スルーに焦り、受信確認の電話や送信取り消しを繰り返す。一方、還暦前の家康は、いわゆる「おじさん構文」を駆使し、「一緒に三成ちゃんをやっつけようヨ!👍」といった軽妙なメッセージに加え、戦勝後の領地配分など具体的なメリットを簡潔に伝えていた。この対比は誇張された面もあるものの、両者の性格や人生経験、コミュニケーションスタイルの違いを、現代的な手法で見事に描き出しており、非常に面白かった。

さらに、三成の性格は、朝鮮出兵(1590年代:文禄の役・慶長の役)の際のエピソードにも表れている。豊臣家の重臣であった武断派の加藤清正らが最前線で直面していた混乱について、兵たん(補給や物資の管理)を担っていた文治派の代表である三成は、その詳細を秀吉に報告したとされる。

この報告は、豊臣政権の安定を図るための忠義や責任感からの行動だったのかもしれない。しかし、結果としては、海外遠征中の同僚の失敗を“社長”に直接告げ口したような形となり、清正らに深い恨みを買うことになったともいわれる。他にも様々な要因があったようだが、こうした不和が積み重なり、最終的に清正が徳川家康率いる東軍にくみし、先陣を切って西軍を攻め立てたのだとすれば、何とも皮肉な結末である(写真6、7)。

【写真6】 【写真7】

左(写真6)豊国神社(滋賀県長浜市)内にある豊臣秀吉公の像

右(写真7)加藤清正公の像

現代においても、「誰を信頼し、どの陣営につくか」という判断は、国家や組織、さらには個人にとっても本質的な問いである。両軍から数多くの書状を受け取った諸国の大名たちは、それぞれが時勢を読み、損得を勘案して決断を下したに違いない。西軍に属した大名の多くも、現実的な計算のもとで勝機ありと見込んでいたはずである。しかし、家康と三成の異なるコミュニケーションスタイルとその積み重ねが、生死を分ける肝心な場で「つながりのほつれ」を生み、それが戦局を決する一因にもなったのではないか。

そう想像すると、背筋が伸びる思いがする。関ヶ原の教訓は、現代のリーダーシップやコミュニケーション論にも示唆を与えているように思える。人心をつなぎ、信頼を築くことの難しさ。それは戦国の世だけでなく、いまを生きる私たちにとっても同じである。

三成の故郷に残る志

後日、私は石田三成の出身地である滋賀県長浜市石田町を訪れた。そこには、三成の功績を後世に伝えようとする地元の人々の想いが込められた記念碑や資料館があり、随所に三成の旗印やその名を記したのぼり旗が掲げられていた(写真8~10)。

【写真8】 【写真9】 【写真10】

左(写真8) 石田三成の生家跡に建つ資料館「石田会館(石田屋敷跡・石田三成出生地)」の敷地にたたずむ三成公像。

中(写真9) 訪問した年末はあいにく休館日だったが、会館の入り口には愛らしい「三成くんパネル」が設置されていた。

右(写真10) 石田会館の近くでは、三成の名とその旗印「大一大万大吉」を記したのぼりが風になびいていた。

特に印象深かったのは、幼少期の三成が過ごしたとされる、町のほど近くにある観音寺である。この寺は、豊臣秀吉との運命的な出会いの場として伝えられている。

長浜城主となって間もない秀吉が鷹狩りの帰りに、当時、三成が預けられていたこの寺に立ち寄った。喉の渇きを覚えた秀吉が、そこにいた三成に茶を所望すると、まず大きめの茶碗にぬるめの茶が差し出された。渇きを癒やし、一気に飲み干した秀吉がもう一杯求めると、今度は茶碗の半分ほどに、先ほどよりもやや熱い茶が注がれる。そして三杯目を頼むと、小さな茶碗に熱い茶が供された。

最初は飲みやすいぬるめの茶から始め、徐々に温度を上げることで、相手の状態に配慮するこの心遣い。そんな機転と細やかさを見抜いた秀吉は、その場で三成を家臣に迎えることを決めたという。これも後世の創作ではあろうが、戦国の世において、そして現代においても、こうした機知と気配りこそが生き抜く力であることを象徴する逸話である。

観音寺の静寂な境内に立つと、幼き三成が抱いた志や理想が胸に迫る。冷たい風に揺れる木々の音を聞きながらたたずんでいると、過去と現在の境界が曖昧になるような感覚に包まれた。そして、三成が描いた理想は、どのように未来へと引き継がれているのか。そう考えずにはいられなかった(写真11)。

【写真11】

※ 静寂な空気が流れる「観音寺」(滋賀県米原市)の境内。この地で羽柴(豊臣)秀吉と若き日の三成が運命の出会いを果たしたと伝えられる。

関ヶ原の戦いを経て、三成の拠点だった佐和山城は取り壊され、その石垣の一部が近くに築かれた彦根城に再利用されたという。関ヶ原で大きな軍功を立てた東軍の将・井伊直政が近江の地を与えられた後、息子の井伊直継の代に彦根城の築城が始まった。そして、この城は江戸時代以降、今日までこの地を見守る存在となっている。佐和山城の名残が彦根城の一部として今も息づいていることは、歴史の因縁と「つながり」の妙を改めて感じさせる(写真12、13)。

【写真12】 【写真13】

左(写真12) 国宝・彦根城の雄姿。この城は、三成の居城であった佐和山城をはじめ、近隣の城の部材を再利用して築かれたとされる。

右(写真13) 彦根城からの眺め。佐和山城跡(黄色い丸)は、約2キロの距離に位置し、その近さがうかがえる。

彦根の旧城下町を巡っていると、観光客を乗せた人力車の俥夫(しゃふ)の一人の法被に、三成の旗印が染められているのを目にした。そのさりげない光景に、三成の理想や生きざまが現代にも共感を呼んでいることを感じずにはいられなかった。

また、この旗印をモチーフにしたグッズやお土産が数多く販売されていることも、その精神や信念に共感する人が多くいることを物語っている。特に、彦根や米原、長浜市内の飲食店では、「三成めし」と呼ばれる親しみを込めたメニューが提供され、訪れる人々にその名を伝えている。その光景にも、時代を超えた不思議なつながりを覚える。

未来へと受け継がれるもの

【写真14】

※道路脇の佐和山城跡への案内板にも、控えめに三成の旗印「大一大万大吉」が記されていた。

近代における解釈によれば、石田三成が旗印に掲げた「大一大万大吉」には、「一人が万人のために尽くし、万人が一人のために尽くせば、天下の人々は幸福になれる」という意味が込められているとされる。その解釈が正しければ、三成の目指したものは、互いに支え合う社会の理想であり、現代にも通じる価値観だったのかもしれない(写真14)。

歴史とは、しばしば勝者の視点から語られるものだが、敗者の信念や理念もまた、時を超えて受け継がれることで新たな意味を持ち続ける。三成の生きざまや彼が遺した信念、そして苦い教訓も、歴史の荒波に消え去ることなく、現代へと脈々とつながっている。そして、それを語り継ぐ人々がいる限り、その「つながり」が途絶えることはないのだろう。

私自身、この地を訪れ、幾重にも重なる「つながり」の中で生きていることを強く意識した。勝者と敗者、忠義と裏切り、信念と現実――そうした様々な物語が交錯しながら、歴史は紡がれ、未来へと受け継がれていく。

笹尾山を吹き抜けた風は、400年の時を超え、私たちに大切な何かを語りかけているように思えてならなかった。

[1] https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/koho/324425.html

[2] https://www.youtube.com/watch?v=G3fwEHtLwvc

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

池田 泰久 (Yasuhisa Ikeda)の記事

関連記事

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合