ブロックチェーンとどのように向き合うか ~地域活用の可能性~

はじめに

国は令和6年12月、「地方創生2.0」を起動することを掲げた。約10年前から全国各地で取り組まれてきた「地方創生」は1.0と位置付けられ、様々な好事例が生まれたが、東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至らなかった。地方創生2.0では、当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止めた上で、「都市も地方も、楽しく、安心・安全に暮らせる持続可能な社会」を創っていくことを目指しており、単なる活性化策ではなく、日本の活力を取り戻す経済政策であるとうたっている[1]。

この地方創生2.0を支える基本構想の5本柱の一つに「デジタル・新技術の徹底活用」が掲げられている。地方経済の活性化、生活環境の改善に最新技術を活用するという趣旨である。その一例としてNFTやDAOの基盤技術である「ブロックチェーン」が取り上げられており、国から今後交付金が創出されることを考えると、自治体におけるブロックチェーンの活用にスポットライトが当たるものと思われる。

さて、ブロックチェーンについて、読者諸氏はどのような印象を抱いているだろうか。ブロックチェーンは2017年のビットコイン/仮想通貨ブームにより知名度が上がったため、名前だけでも知っているという読者は多いだろう。しかし、ブロックチェーンが、具体的にはどのような技術であり、どのような場面で活用できるのかわからないという人も多いのではないかと思う。その背景には、仮想通貨ブーム以降に、わかりやすい事例が見当たらないことも理由の一つと考える。ましてや、自治体における事例も数えるほどしか出てきていないのが実情である。

本稿は、ブロックチェーン技術や最近の活用事例を紹介するとともに、ブロックチェーンとの向き合い方や、地域における活用について考察を行うものである。

ブロックチェーン技術とは

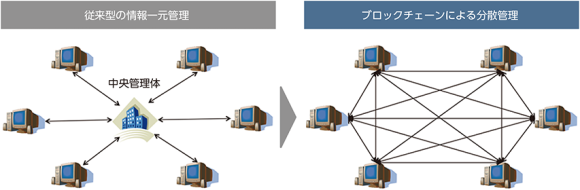

ブロックチェーンは、簡単に言うと従来とは異なる新しいデータベースのことである。従来のデータベースは、情報が一元管理されたサーバー等にデータが格納されているものであったが、ブロックチェーンはネットワーク上に分散する多数のノード(ネットワークに参加しているコンピューターやサーバーのこと)に情報を保持させ、分散的にデータを保管するという特徴がある。これは高可用性の担保にもつながる(図1)。

【図1】従来型の中央一元管理とブロックチェーンによる分散管理のイメージ

(出典:総務省「平成30年版 情報通信白書」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd133310.html)

「ブロックチェーン」という名称は、データの保存の仕組みからきている。ブロックチェーンに格納されたデータは、ある一定量までたまると、ブロックに格納され、また次のブロックにデータが格納される。このブロックは時系列順に、チェーンのようにつながる仕組みになっており、各ブロックには暗号化技術により変換された直前のブロックの要約データが含まれる。このため、ブロックに含まれた情報を悪意のある者が書き換える、すなわち改ざんしようとしても、次のブロックの要約データと一致しないことから、破棄されてしまう。従って、事実上改ざんがほぼ不可能な仕組みとなっている。

この新しいデータベースの形により、従来のデータベースにはない大きな特徴が生まれる。①耐改ざん性に優れている、②履歴の追跡ができる、③データを全員で共有できる(透明性が高い)の3つである。1つ留意点を挙げると、ブロックチェーンは多様な技術の集合体でもあるため、どれか1つの特徴のみを活用したいケースにブロックチェーンを適用しようと考えると、どこかで「なぜブロックチェーンなのか」という根本的な疑問に直面してしまう可能性は高くなってしまうだろう。

ブロックチェーン技術を用いた事例

この節では、地域活性化や地方創生の観点から、ブロックチェーンが活用されている事例を紹介する。今回は最近事例が増え注目されている、NFTとDAOに関係する事例について解説する。

① 夕張メロンNFT

近年、NFTを活用した事例が増えている。NFTとは、これまで複製可能であったデジタルデータが、ブロックチェーン上に「誰が所有しているか」が記録されるため、この世に1つしかないオリジナルであることを証明できるようになったデジタルデータのことである。2021年頃、米国人アーティストのNFTアート作品が6,930万ドル(時価約75億円)で取引されたことでNFTアートブームが巻き起こり、話題となった。

このNFTの仕組みを利用したのが、JA夕張市が取り組んでいる「夕張メロンNFT」である。夕張メロンは丁寧な品質管理がされており、農協の共選規格を満たしたものに北海道の地形のような形をした証明シールが貼られている。この証明シールと同じ役割を、NFTのデジタルデータの唯一性を証明する特性により果たせるのではないかというのが発想の原点となっている。

「夕張メロンNFT」の購入者が得られる特典は、夕張メロンをモチーフにしたNFTデジタルアートと、夕張メロン1玉、そしてNFT購入者限定のコミュニティへの参加権である。コミュニティでは、夕張メロン農家が投稿する夕張メロンの成長の様子を閲覧したり、生産者とコミュニケーションをとったりすること(例:届いた夕張メロンの食べ頃を確認する等)が可能となる。また、夕張メロンNFT購入者は、JA夕張市公認の夕張メロン「デジタルアンバサダー」となり、夕張メロンNFTを広めるためにSNS等で活動するとポイントとして還元され、そのポイントに応じて、送られてくるメロンの糖度が高くなるような企画も開催されている。

このように、NFTを買って終わりではなく、そのあとも楽しめるような持続的な仕組み・コミュニティ作りがこの取り組みの成功の鍵であると考える。購入者が所有している「夕張メロンNFT」が盛り上がることで、NFTの資産価値も上がるため、購入者の活動意欲も高まる仕組みとなっている(図2)。

【図2】夕張メロンNFTの販売ページ

(注:2025年2月時点では売り切れのため、SOLD OUTとなっている)

(出典:Yubari Melon NFT 2024, https://metown.official.ec/items/85218093)

② アビスパ福岡(日本発のスポーツDAO)

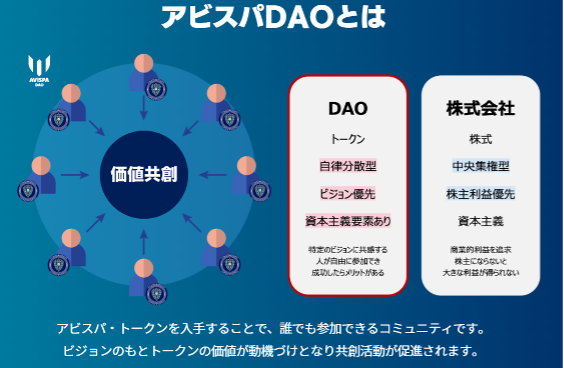

ブロックチェーンを活用した新しい組織の形、DAOについてご存じだろうか。DAOは、Decentralized Autonomous Organizationの頭文字をとった言葉であり、「分散型自律組織」と訳される。通常の組織は、中心となるトップがいて、その命令を受ける部下がいるという構造だが、DAOは管理者のような特定のリーダーが不在の組織という点に特徴がある。掲げられたビジョンに共感した地理的・社会的な制約や年齢・立場も関係ない仲間が集まり、参加者全員で運営を行う組織である。DAOの参加者は、貢献度合いに応じて決められた報酬としてトークン[2]を受け取る。通常、トークンの保有数とDAO内の意思決定における議決権は比例する仕組みとなっており、貢献すればするほどDAOの意思決定に深く関わることができる。もちろん、貢献度合いを強要される組織ではないため、個人のさじ加減で関わり具合を決めることができるなど、個人の意思や多様性が重視される今の時代に合った新しい組織形態とも言えるだろう。

DAOの事例として最も有名なのは「山古志村DAO」である。この事例は、多くのメディアでも取り扱われているので、今回は日本初のスポーツDAO事例を紹介する。

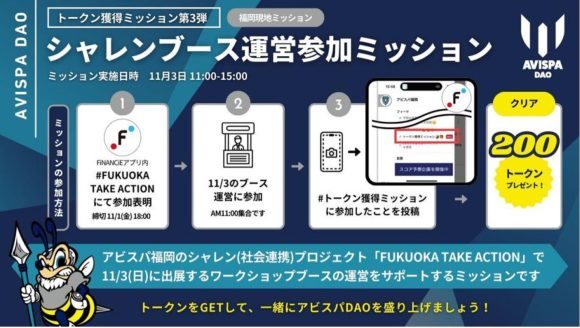

アビスパ福岡は福岡県福岡市をホームタウンとするプロサッカークラブである。アビスパ福岡では、2021年より「アビスパ福岡クラブトークン」を発行(発売)している。トークンの発行は資金調達の一手段でもあるが、アビスパ福岡が重視したのは、サポーターと一緒に創るチーム作りである。トークンを購入したトークンホルダーが参加するアビスパDAOでは、コミュニケーションや投票により、様々な意思決定がされている。例えば、アビスパDAO内でアビスパ福岡の集客に係るプロモーション案を募集し、最も意見の集まった「商店街の練り歩き」が実際に行われている。トークンホルダーは、発行されたトークンを購入するだけでなく、このようなイベントの運営補助等に参加すると、その貢献に対して、トークンをもらえるような仕組みとなっている。従来の「ファンクラブ」とは異なり、ファン(DAOメンバー)が自ら運営に関わり、意思決定に参加できる共創という新しい体験の提供につながっている(図3、4)。

アビスパDAOに参加するメンバーは、スタートから約半年で1,000名を超え、2025年1月現在は約6,700名と大幅に増えている。メンバーにはクラブのサポーターや福岡在住者以外の者も含まれており、関係人口の創出にもつながっている事例と言える。

自治体におけるブロックチェーン活用の可能性とアイデア

東京市町村自治調査会が2022年に公開した「基礎自治体におけるブロックチェーン技術の活用に関する調査研究」(弊社も共同調査として参画)では、ブロックチェーンが自治体へ提供する機能として「a.証明」、「b.移動履歴の記録・追跡」、「c.広域行政・シェア」、「d.経済付加価値」の4つが示されており、世の中にあるブロックチェーンの事例はこれらの機能を複数満たすようなものであると記載されている。逆に、1つしか満たさないのであれば、ブロックチェーン技術を使うことはあまり有効でないと言い換えることができる。

この基準をもとに、筆者としてもブロックチェーンの活用アイデアを1つ考えてみた。現在、各自治体で配布されている「子育て支援パスポート[3]」をブロックチェーンとリンクさせてみてはどうだろうか、という提案である。

【対象者/関係者】

妊婦や子育てファミリー、子育て支援サービスを提供する飲食店や施設(以下、協賛店)、自治体

【活用イメージ】

- 妊婦や子育てファミリーといった「子育て支援パスポート」の対象者(以下、利用者)へアプリを提供。「子育て支援パスポート」の対象者であることの証明書になる。

- アプリにはマップが掲載されており、協賛店がマップ上に表示され、検索・選択機能などで対象を絞り込むことが可能(例:ミルクを作るためのお湯を提供してくれる協賛店等)。

- ブロックチェーン上に子育て支援パスポートの利用記録が残ることを利用し、協賛店が利用された回数・履歴が表示できるようにする。利用回数が多ければ、施設としての信頼性アップ・集客の向上につながる(利用回数の多い協賛店の内容を参考に、他の協賛店も子育てサービスの見直しが可能)。

- 提供サービスに変更があった場合や店舗が閉店していた場合、利用者がアプリを通じて情報更新に関する申請が可能。アプリの精度を向上させた=貢献の対価としてトークンを発行(自治体側や子育てサービス提供施設側の情報更新対応の手間が省ける)。発行されたトークンは、自治体からの子育て関連製品のプレゼントなどに交換可能とする。

- 協賛店の利用者は口コミを登録できるようにし、同じ悩みを抱える世代からの確かで信頼できる口コミを見て行動することが可能になる(妊婦・子育てファミリー間で情報をシェアできる)。

【筆者が考える現状における問題点】

- 提供される子育て支援サービス内容が変更されている場合がある(HPの情報更新がタイムリー性に欠ける)。

- 協賛店側の負担で成り立っているサービスであるため、パスポートを提示するときに言い出しにくい

- 子育て支援パスポートに協賛しているお店や施設を探しにくい、気が付きにくい。

- 利用者が望むサービス内容とは異なる場合がある(例:魅力的ではない景品・プレゼントが提供される場合がある等)。

具体的な実行にあたっては、複数の自治体・関係者に話を聞く必要があると思うが、子育て施策を強化したいと考える自治体が増えている今、民間や住民を巻きこみ、協力を得ながら実現していく施策として考えたものである。

また、上記の内容を地域の子育てDAOのような自律した組織として作り上げ、専用のトークンを発行し、集まった資金はDAO内で意思決定をして、地域に新しい公園や施設を作る……ということにも可能性をひろげることができるかもしれない。

あなたの今考えていること、問題点がブロックチェーン活用の出発点になり得る

前段のブロックチェーン活用アイデアは筆者が生活するうえでの課題から生まれたものである(筆者が現在妊娠中であることや、様々な場面でインターネットの情報の古さに戸惑った経験があることがもとになっている)。ブロックチェーンやDAOの活用アイデアはこういった個人の課題や思いから生まれやすいのではないだろうか。なぜなら、ブロックチェーンは非中央集権の考え方であり、DAOでは自らが組織を運営するメンバーとなるので、メンバーそれぞれの思いが、自走していくために必要なのである。不特定の個人が感じていることは、少なからずどこかの誰かも感じていることであり、同じ場所・地域に生活している人たちであれば、なおさら同じような思いを抱えている可能性は高く、実は地域の課題につながっているということはあり得るのではないだろうか。

また、最近では様々な自治体の計画等で、「住民の行政への積極参画」を目にする。これは、人口減少や財政圧迫等により自治体職員は減少傾向にあるが、住民ニーズは時代に合わせて多様化し続けており、住民にも“まちづくり”に積極的に参加してほしいという思いの表れと理解している。そういった意味でも、DAOのような自走してくれる組織ができることは、メリットが大きいと考える。自治体として、その最初のきっかけ作りや立ち上げ段階における補助を担うという関わり方も選択肢の一つではないかと思う。

ブロックチェーンは手段である。わかりやすい先行事例に飛びついてしまう気持ちをぐっと抑えて、今読者諸氏の住む地域の課題に対して考えていることが、実はブロックチェーンで解決できないかということを考えてみてほしい。DAOは比較的イメージもしやすいので、これを題材としたワークショップを開催するのも面白いだろう。

間もなく、気が付けばあらゆるサービスを支えている技術がブロックチェーンであったという時代が来てもおかしくない。どのような分野でブロックチェーンが開花するのか、引き続き見届けたいと思う。

[1] 内閣官房「地方創生2.0の『基本的な考え方』」(令和6年12月24日)https://www.cas.go.jp/jp/ seisaku/atarashii_chihousousei/pdf/honbun.pdf

[2] トークン:ブロックチェーン上で独自に発行されるデジタル資産(通貨)のこと。

[3] 子育てパスポートとは、2016年4月から国と自治体が連携して展開している事業であり、地域の企業や店舗に働きかけ、協賛を得た企業や店舗で子育て世帯に各種割引や優待サービスを提供するもの。

18歳未満の子どもがいる家庭、妊婦のいる家庭が対象であり、各自治体のHP等から簡単な申請で利用できる。現在は全国共通展開となっている。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

清水 彩の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合