全国に先駆けDX推進組織を発足! ~ドコモ東北支社が語る、成果を出すDXの秘訣

はじめに:インタビュー実施の背景

昨今、少子高齢化等の社会的な変化や、デジタル技術の急速な進歩を背景に、デジタル・トランスフォーメーション(以下、「DX」)が大きく注目されている。情報処理推進機構(IPA)が発行する報告書「DX動向2024」によると、DXに取り組んでいる企業は、2023年度には73.7%に達しており、多くの企業・組織でDXの推進が図られていることが読み取れる。しかしながら、同報告書でも述べられているとおり、DXを推進するための企業文化・風土の醸成や、DX人材の確保に課題を抱える企業も少なくない。

そこで、全国のドコモ各支社に先駆け、NTTドコモのきたブロック(東北・北海道エリア)における全37組織のDX推進を先導・実現した、NTTドコモ 東北支社(以下、「東北支社」)企画総務部DX推進担当の森田哲平(もりた・てっぺい)担当部長、早坂拓哉(はやさか・たくや)担当課長、早坂順哉(はやさか・じゅんや)主査、中島智也(なかじま・ともや)氏へ、組織的なDXを成功させるための秘訣を聞いた(写真1)。

DX推進の背景と狙い、推進体制について

——まず、貴社ではDXをどのように捉えているのでしょうか。

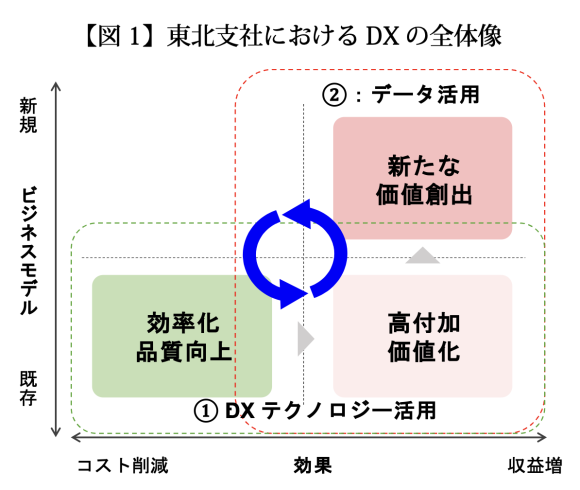

森田:東北支社では、DXをペーパーレス化のような単なる効率化に留まらず、高付加価値化による収益増や、ビジネスモデルの変革による新たな価値創出までも含めて実現するものと捉えています。図1のとおり、「収益に対する効果」と「ビジネスモデル」の2軸でDXを整理した上で推進しており、これがDXの基本的な認識となります。

当初、DXの対象となる現場(きたブロック全37組織)からは、具体的に何をやったらよいか分からないという声が上がりました。そこで、DXの要素をこの2軸に分解することで、どんなことをやったらよいかのイメージをつかみやすくし、業務上の課題の解決や各自のスキルの向上など、現場の状況に応じてできることから取り組むことにもつながりました。

——全国の各支社に先駆け、東北支社からDX推進の専門組織が立ち上がった経緯を教えてください。

森田:実は、DX推進組織はトップダウンでスタートしました。2020年頃、当時の東北支社長から「これからはDXだ」という号令があり、当時、経営企画担当だった私が組織の立ち上げを任されることになりました。準備期間の1年をかけて、社内の営業・法人・ネットワーク部門などからメンバーを出してもらいました。その後、2021年4月に経営企画部門内に組織ができ、2022年7月より現在の「DX推進担当部門」として編成されました。2024年7月からは、北海道支社の経営企画部門内にも体制が整備され、NTTドコモのきたブロックとして一体でDX推進の取り組みを行うこととなりました。トップダウンだったからこそ、人材の確保をはじめとした組織の立ち上げが円滑に行えたと考えています。

——DX推進組織の体制と役割を教えてください

森田:社員は東北支社8名(部門長1名、担当者7名)、北海道支社2名です。東北支社は、きたブロックのDX戦略を策定し、北海道支社およびCS東北・CS北海道と役割分担をしながらDX戦略の実行も進めています。

また、きたブロック全体として、実際にDXを推進する組織に対して、①DXテクノロジー導入支援、②データ活用支援、③DX Leaders Review導入(後述)などによる取り組み活性化/人材育成を、三本柱として提供しています。

さらに、必要に応じて、本社の各部門とも連携しています。例えば、データ活用に関してはデータプラットフォーム部と、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の開発では情報システム部と、生成AIなどの最新技術についてはR&D部門のサービスイノベーション部と連携しています。

DX推進方法・工夫点について

——DX推進の具体的なプロセスについて教えてください。

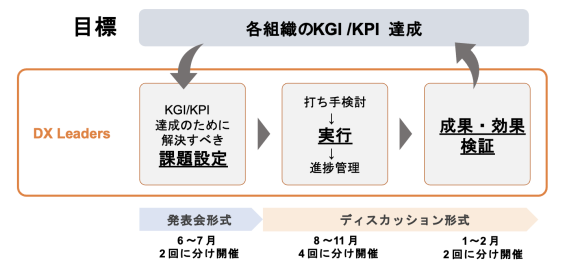

森田:特徴的な取り組みとしては「DX Leaders Review」があります。これは、DXを実施する現場となる全37組織が、課題設定・実行・成果/効果検証の3つのステップの結果について、支社長の前で直接報告する場です(図2)。

また、各組織において、担当部長を「DX推進リーダー」、担当メンバーを「DX推進メンバー」と役割設定を行うことで、各自の役割が明確になり、取り組みを活性化できています。

——このようなプロセスを導入した経緯を教えてください。

早坂(拓):DX Leaders Reviewを導入する前は、各部署がボトムアップでDX施策を進めていました。しかしながら、経営層の目線から見た会社・組織全体の課題解決につながっているのか見えづらい、という課題があり、その解決のために2024年度から導入しました。DX Leaders Reviewは、トップのコミットメントを引き出し、きたブロック全体のDX戦略と現場の施策をしっかりと連携させる上で非常に効果的でした。

森田:DX Leaders Reviewは、現場のモチベーションの向上にも寄与しています。支社長から直接好意的なフィードバックをもらえたり、時には「そのやり方は古臭くないか?」といった厳しい指摘をいただいたりすることもありますが、それが現場の刺激になり、より良い取り組みを生み出す原動力になっています。

——現場によってはDX推進が難しい場合もあると思いますが、どのように克服しましたか?

森田:当初は、「DXって具体的に何をすればいいのか分からない」という声が多かったです。そこで、まずDXの定義を明確にし、我々が目指す方向性を先ほどの2軸のグラフなどを使って具体的に示すことから始めました(図1参照)。

早坂(拓):正直なところ、中には「もうギブアップです」という相談もありました。新しい取り組みに対する心理的な抵抗感や、日々の業務に加えてDXを進めることへの負担感は、やはり大きかったようです。

森田:そうした現場の声に対して、伴走支援を強化しました。例えば、業務内容とDXの取り組みの対応が分かる一覧を作成して提供しました。そのおかげで、DXは「すべての業務の自動化」といった誤解が解け、現場の認識が、できることから始めればよいというものに変わりました。その結果、最近では現場から「この業務にAIを使ってみたいんだけど」といった前向きな相談も増えてきています。

また、前述のとおりDXに必要なスキルを身に着けるための人材育成を行っていますが、RPAなどの実装やデータ分析、ダッシュボード作成などを、ただちに現場で自主的に行うことが難しいケースもあるかと思います。そのため、それらを支援する体制も構築しています。

InfoComニューズレターでの掲載はここまでとなります。

以下ご覧になりたい方は下のバナーをクリックしてください。

DX施策の具体事例

取り組みの成果と見えてきた課題、将来の展望

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

小田原 亨の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

DX 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合