子育てにおけるデジタル活用の現状と展望

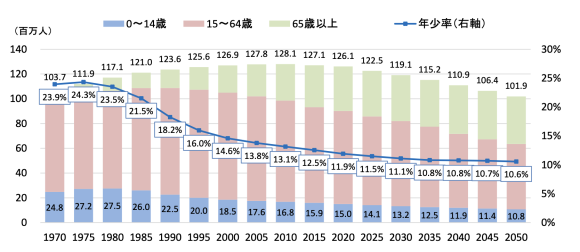

日本では少子高齢化が進み、労働力不足や社会保障費の増大などさまざまな問題が顕在化している。2021年の出生数は81万1,604人と6年連続で減少し、将来的に年少率(0~14歳の割合)は10%程度まで低下すると予測されている(図1)。これは高度経済成長期に比べて子どもの割合が半減することを意味する。このような状況は急激には変えられないものの、中長期的な視点で少子化対策として、子どもを産み育てやすい環境を作っていくことが求められる。

【図1】日本の人口構成の推移と予測

(出典:2015年までは総務省「国勢調査」による人口(年齢不詳の人口を各歳別にあん分した人口)、2020年は総務省「人口推計」(2020年10月1日現在)、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」の出生中位(死亡中位)推計)

また、共働き世帯の増加等によって仕事と子育ての両立をはかる家庭が増えていることや地域社会のつながりの希薄化などによって子育て世代の孤立感も指摘されており、子育ての負担や不安を解消することも求められている。このような背景もあり、デジタル技術を活用して妊娠から保育までをサポートするベビーテック(BabyTech)が注目されている。そこで、以下では、子育てにおけるデジタル技術活用の現状と将来について展望する。

少子化対策におけるICT活用

国は、総合的かつ長期的な少子化に対処するための指針として「少子化社会対策大綱」[1]を策定(2020年5月29日閣議決定)した。その中で、結婚支援・子育て分野におけるICTやAI等の科学技術の成果の活用促進が掲げられている。具体的には、ICTを活用した子育て支援サービス(BabyTech)の普及促進等を通じて、子育て家庭が家事・育児の負担を軽減する商品やサービスを積極的に活用できる環境づくりを推進することとされている。また、2019年度には「子育て応援コンソーシアム」が開催され、その中でBabyTech製品が紹介されている。さらに、2021年度には「家族の日」「家族の週間」において賛同企業となったBabyTech関連企業の紹介が行われた[2]。

また、家電やデジタル技術の見本市であるCESでは2016年からBabyTechというジャンルが登場し、2018年にはBabyTechフロアが設立されるなど注目が高まっている。日本でも2019年に「BabyTech Award Japan 2019」(株式会社パパスマイル主催)が開催されたことをきっかけに、育児にICTを活用する動きが進んでいる。BabyTechには育児の効率化や健康管理、安全管理、遊び、学習などさまざまなジャンルがあるが、以下ではその中のいくつかを紹介する。

デジタル技術の活用(泣き声診断)

育児において困ることの一つに「赤ちゃんが泣くこと」が挙げられる。特に新生児は昼夜が逆転して夜中でも泣き続けることが珍しくなく、苦労することが多い。お腹が空いているのか、寂しいのか、音や光といった周りの環境が気になるのか、何か不快なことがあるのかなど理由が分かれば子育てのストレスも少しは解消される。そのようなニーズに着目したアプリが「パパっと育児@赤ちゃん手帳」である(図2)。AIが赤ちゃんの泣き声を分析し、「お腹が空いた」「眠たい」「不快」「怒っている」「遊んでほしい」の5分類で、原因として可能性の高いものを確率と併せて表示することができる。2万人以上のモニターユーザーから泣き声を収集して泣き声診断アルゴリズムを構築しており、モニターユーザーのフィードバック結果によると8割以上の正答率を記録している。ミルクを飲んだあとに泣いていたとき、「お腹が空いた」と表示されることもあり、もう少し飲ませたら泣き止んで寝てくれたというような例は、まさにこのアプリの効果を示すものである。

デジタル技術の活用(泣き止ませ)

赤ちゃんは目よりも耳の発達が早く、母親の胎内にいるときから聴覚が発達し、聞き分けができていると言われている。赤ちゃんにはお気に入りの曲があるようで、ROLLCAKE株式会社が実施したアンケート調査[3]によると、夜泣きやぐずった際に音楽を聞かせることがあると回答した0〜1歳の子どもを持つママの内、63.3%がお気に入りの曲があると回答している[4]。また、子どもがぐずっているときなどに特定のCMが流れると泣き止む・機嫌がよくなることがあると回答しているママは約半数の48.4%となっている[5]。

このような赤ちゃんの特徴を活かし、音楽や効果音によって気を紛らわせたり、落ち着かせたりすることで泣き止ませるアプリも数多くリリースされている。赤ちゃんが泣き止みやすい音楽の他、効果音としてビニール袋の音や掃除機の音、洗濯機の音、電車の音などが収録されている。ただ、赤ちゃんによって好みがあるため、豊富に収録されているものの中から合ったものを試行錯誤して見つける必要がある。利用者からのフィードバックなどを踏まえ、気に入りそうな音楽を推奨してくれるような機能があるとさらに使いやすいものになると考えられる。

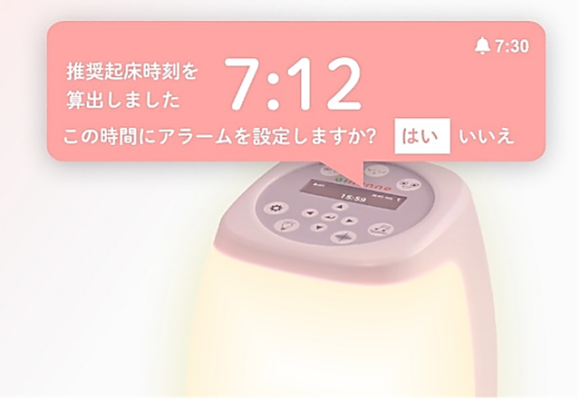

デジタル技術の活用(寝かしつけ)

赤ちゃんは眠たいからといってすぐに寝てくれるわけではなく、抱っこしてようやく寝かしつけたはいいが、ベッドに置いたとたんに目を覚ましてしまうという、まるで背中にスイッチが付いているような現象をほとんどのママ・パパが体験していると言われている。このように「寝かしつけ」に悩みを抱えることも多く、これを軽減するために開発されたのが「ainenne(あいねんね)」というスマートベッドライトである(図3)。LEDライトの明るさを変えることによって、朝日を浴びたように自然な起床をサポートし、赤ちゃんの起床就寝のリズム形成をサポートすることができる。その他にも寝かしつけの記録をAIが学習することにより推奨起床時間を表示・設定する機能や、泣き声の原因のAI解析、周囲の雑音をかき消すホワイトノイズ再生など、起床・睡眠時に役立つ機能が多く搭載されている。

【図3】「ainenne」

(出典:「ainenne」HP)

デジタル技術の活用(シェアリングサービス)

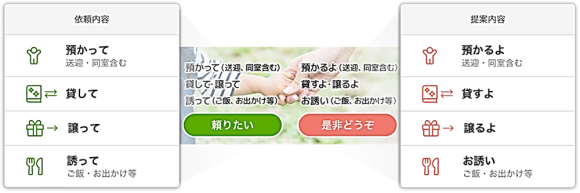

オンラインプラットフォームを活用して近所の人とのつながりや地域の頼りあいを支援するシェアリングサービスも普及している。例えば、株式会社AsMama(アズママ)は、2016年に子育てシェアアプリをローンチし、現在約83,000人が登録している。アプリでは送迎、託児のシェア、モノのシェア、予定のシェアができ、利用者アンケートでは95.5%がまた利用したいと回答している[6]。子育てを家族や親せき以外の人ともシェアしていくという考えやサービスが広まれば、子育てで孤立したり、一人で悩んだりすることが減るだけではなく、子どもの多様性や社会性を育み、成長の機会を与えることができるようになるかもしれない(図4)。

【図4】子育てシェアの概要

(出典:「AsMama」HP)

デジタル活用による子育ての展望

ここまで紹介したものはほんの一部であり、他にもデジタル技術を活用した有用なツール・サービスがたくさん存在する。子育てにおいてデジタル技術に期待される主なものの一つは負担軽減であり、日々の子育てをいかに効率化・自動化できるかがポイントになる。現在のツール・サービスはママ・パパの行動をサポートするものが中心であり、効率化はできても自動化までは難しい。今後はより自動化に近いものが模索される可能性が高いが、命を扱う以上、すべてを自動化するというのは難しく、また親子のコミュニケーションという観点からも適切なデジタル活用の範囲というものを考えていく必要がある。

まとめ

冒頭で述べたとおり、日本は少子高齢化によって労働人口の減少を迎えており、子育て世代の長期にわたる離職は、社会にとって大きな痛手となる。これは育児と仕事を両立しようと思っている人にとっても同じである。デジタル技術による便利な子育てツールの充実や人とのつながり、助け合いが実現すれば、子育てのストレスや苦労が緩和されるたけではなく、今よりも多くの人がより安心して子どもを産み、育てることができるようになると考えられる。

また、今後は赤ちゃんのときから健康状態、感情、行動、生活環境などのデータを収集・蓄積できるようになれば、子育て支援だけではなく、幼少期における医療や教育の分野でも新たなサービスが実現するものと期待される。

[1] https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/ taikou_r02.html

[2] 内閣府「令和4年版 少子化社会対策白書」https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/ whitepaper/measures/w-2022/r04pdfhonpen/ r04honpen.html

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

鷲尾 哲の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合