過疎地域DXの第一歩は“小さな成功体験”から

国が掲げる「誰一人取り残さないデジタル化」の号令の下、自治体DX推進計画を軸に市町村のデジタル化は加速度的に広がりつつある。各種証明書のオンライン請求、窓口でのキャッシュレス決済、チャットボットによる問い合わせ対応など、「役所が前よりちょっと便利だ」と実感できる場面が全国で日ごとに増えているのも、その表れだ。

しかし、こうした便利さはDXの入り口に過ぎない。DXの本質は単なる電子化ではなく、デジタル技術で業務や組織を根本から組み替え、「早く・分かりやすく・見える」行政サービスへ転換することにある。特に少子高齢化で人員が細り続ける地方では、業務効率化とともに住民向けにサービスを可視化し、信頼を得ながら持続可能な運営モデルへ移行することが急務である。ところが深刻な人手不足や財源制約など、乗り越えるべき壁は少なくない。

とりわけ過疎地では「DXと言われても、まずは今日の窓口を回すので精一杯」という声が後を絶たない。本稿では、そうした地域でも取り組みを継続させる鍵として「小さな成功体験」に焦点を当て、国の制度と現場の課題をつなぐ実践的アプローチを探る。

DX推進計画策定の背景と4.0版の質的転換

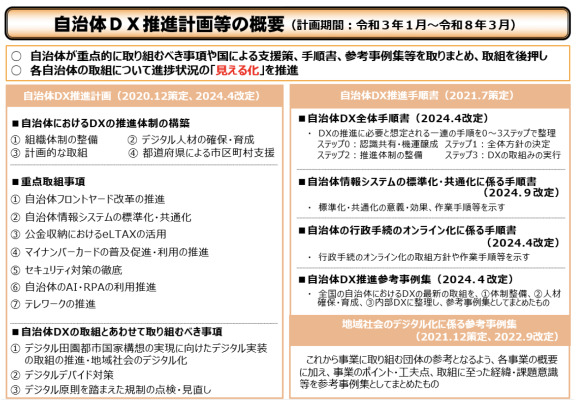

まず、国が示す「号令」である自治体DX推進計画の推移を整理したい。2020年12月の初版(1.0)から改定を重ね、2024年4月には第3.0版が公表された。第3.0版は地方公共団体が、2025年度末までに国が整備するガバメントクラウド上で事業者が提供する標準化基準に適合した情報システム(標準準拠システム)へ円滑に移行することを最終到達点と定義し、マイナカード普及や手続きのオンライン化などの土台整備を進めるものだった。

しかし、「移行が終わっただけではサービス品質もコストも変わらない」という現場の声も根強い。そこで2025年3月の第4.0版は、移行後の運用を前提とした考え方を打ち出している。BPR(業務プロセス改革)の徹底をはじめとし、システム整備の共同化(広域で共通SaaSを利用すること)、オープンデータと官民データ活用の推進等を進め、自治体は「DXとしてシステムを入れる工程」から「DXにより成果を出す運営管理」へと発想を切り替えるよう求めている。

さらに第4.0版は、一般職員のリテラシー向上に加え、DX推進リーダーを育成し、実務部門と外部専門家の橋渡し役として変革を主導できる体制を整えることが重要だと強調している。つまりデジタル人材は「DXのための十分条件」に限定されず、政策効果を最大化するための役割が大きくなったと言える。

総じて第4.0版は、DXを単発プロジェクトから価値創出のプロセスへと再定義した側面が大きい。住民一人ひとりのニーズに応える行政サービスを持続的に進化させられるかが第4.0版の求めるところだろう(図1)。

【図1】自治体DX推進計画の概要

(出典:総務省「自治体DX全体手順書【第4.0版】」(2025年3月28日)https://www.soumu.go.jp/main_content/000944054.pdf)

「DX以前」にある地方自治体の現場課題

筆者は昨年度、県レベルで複数の小規模自治体を束ねる広域DX推進を担当した。その現場で出会った多くの自治体職員は、計画策定すら手を付けられない「DX以前」の壁と向き合っていた。

国の計画は前述のとおり更新を重ね、制度面の準備も着実に進んでいる。それにもかかわらず、中山間地などの人口減少が進む町村では「DXは遠い話」と受け止められがちだ。役場を支えるのは一人情シス(情報システム担当が実質1名)でありながら、雪かき・除草・各種点検にも追われる現業職員である。彼らからは「Excelのセル結合をどう外すかで午前が終わる」、「Wordのショートカットが何かすら分からない」という声も珍しくない。日々の業務をどう回し切るかが最大の関心事で、国の号令の下に「DXを学ぶ時間を確保してほしい」と言われても、その時間はどこにも残っていない。

皮肉なことに、こうした小規模自治体こそ少ない人員で行政サービスを維持しなければならず、本来であればDXの効果が最も期待される現場である。ところが人的リソース不足と業務過多が重なり、デジタル化の恩恵を受ける前段階で足が止まっている。国の掲げる大きなビジョンと、現場の「今日の仕事を終わらせるだけで精一杯」という現実とのギャップは想像以上に大きい。

このギャップが埋まらない主な要因は、筆者がヒアリングした限りでは、概ね3点に絞られると感じた。

第一に、人員が慢性的に不足する地域ほど、研修やツール導入に割ける時間と予算が極端に少ない。第二に、県や国の支援制度・研修メニューがあっても活用に踏み切る余裕がない。第三に、DX推進の過程で避けられない業務整理や組織改革が、少人数体制ゆえに「誰が担当するのか」という段階で行き詰まる。この三重苦が、計画と現場の断絶を固定化してしまう。

とは言え、人口減少が止まらない地域ほどDXの必要性は高い。手を動かす職員も減り続ける一方で、災害対策や高齢者福祉といった行政サービスの需要は確実に発生し続ける。DXを掛け声倒れにしないためには「人がいない現場でも動く」仕組みを設計するしかない。地方が生き残るためのDXは、人手不足という現実を受け入れるところから始まる。

導入の壁を越え、真の「定着」へ

前述のとおり、人口減少が進む町村ではDXを語る余力すら乏しい。さらに、DXが「現場の負担増」と映る構図も深刻である。都市部で語られる「デジタル化で楽になる」という文脈は、地方では「デジタル化の名の下に、かえって現場の負担を増やすだけ」と受け取られやすい。ICTツールを導入した途端、帳票や報告書のフォーマットが増え、その管理負担も膨らむ。使う人が得をする前に作業が増える、そんな体験が重なり、DXに背を向ける現場は少なくない。

追い打ちをかけるのが、補助金やモデル事業が「点」で終わる構造である。短期導入と成果報告ののち、資金と伴走者は引き揚げ、維持コストと担当者だけが残る。補助金が切れた瞬間に運用が止まり、「外部資金がなければ続かないし、あってもやり切れない」という閉塞感が現場を覆う。

なお、人口減少の現実は統計にも鮮明に表れている。筆者の出身集落では2000年に約2,400人だった住民が、2025年には1,200人前後と半減した。全国的には、過去5年間で人口3〜4割減の地方自治体も珍しくない。手を動かす人は減り続けるが、高齢者福祉など行政サービスの需要は確実に発生し続ける。立ち止まれば、人も予算も細るばかりである。

だからこそ「導入」ではなく「定着」を起点に設計し直す視点が欠かせない。紙・電話・窓口対応を一気にデジタル化するのではなく、「紙+α」という形で段階的に圧縮し、現場の手間を確実に減らすことから始めるべきだろう。外部資金を得ることは重要だが、まず運用フェーズのサポート体制と維持予算を確保し、小さくても継続するスキームを先に決める。効果測定もKPIの数字に固執せず「担当者の手間が短くなったか」という体感を重視し、成功体験を現場で共有する。そうした「定着」起点の発想がなければ、地方のDXは立ち枯れてしまう。

次節では、この定着を実現するために「作らず・増やさず・既存ツールに乗る」考え方と、少人数の現場でも回せる小さな成功体験の作り方を提案する。

InfoComニューズレターでの掲載はここまでとなります。

以下ご覧になりたい方は下のバナーをクリックしてください。

「作らず・増やさず」で回すDX実装

小さな成功体験と便利にし過ぎない第一歩

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

井上 誉允の記事

関連記事

-

AIとマーケティング

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT

- GIGAスクール構想

- ICT利活用

- WTR No442(2026年2月号)

- 教育

- 日本

-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭

- WTR No442(2026年2月号)

- 世界の街角から

- 日本

-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~

- AI・人工知能

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No442(2026年2月号)

- 介護

- 医療

- 日本

- 福祉

DX 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合