電力消費から見たビットコインの持続性

暗号通貨ビットコインがまた急激に息を吹き返しつつある。このビットコインについて日本ではほとんど語られていない、電力消費量の観点からその持続性についての課題を本稿では提起したい。

注目を集めるビットコイン

2014年初頭のMt. Goxの破綻依頼、日本ではしばらく取引が警戒されていたビットコインであるが、ここ半年で再び投資先として人気を集めている。最近では6月に1ビットコインあたり、最高で33万円を超える相場となったこともあり、1年前に6~7万円程度であったことと比較してもその期待の大きさが窺える。

ビットコインの特徴

管理者が不在

改めて、ビットコインの特徴について少しだけおさらいしたい。

ビットコインは政府や中央銀行などの中央機関を持たない分散型の暗号通貨で、インターネット上で取引や通貨発行が行われる。

また、P2P (Peer to Peer) 型のネットワークで取引が行われる。

そのため、取引の仲介手数料が低く抑えられ、世界中のどこでもだれとでも迅速に貨幣の取引ができるとされている。

ビットコインはこれまで基本とされていた国家への信頼によってではなく、ネット上で、Blockchain技術をベースとした信頼構築の仕組みと、マイニングによるビットコイン提供という報酬を組み合わせることで通貨を成立させている。

トランザクション量

増え続けるトランザクション数

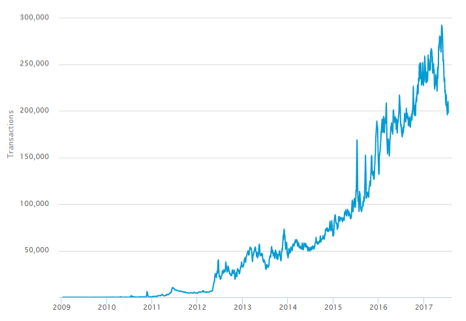

ビットコインが普及するにつれ、当然ながらそのトランザクション数は増え続けており、これまでは最高で1日あたり30万回を記録している。

【図2】ビットコインのトランザクション数推移(2017年7月16日から過去1年間)

(出典:https://blockchain.info/ja/charts/n-transactions?timespan=all&daysAverageString=7)

分散型暗号通貨に必要なもの

ネットワーク参加者と計算能力、そして電力

改めて、ビットコインを成立させる分散型暗号通貨に必要なものを挙げると以下の要素が存在する。

一つ目はビットコインのネットワーク参加者。二つ目は参加者が提供するコンピュータによる計算能力。そして、二つ目の要素に必要となるのが、これらコンピュータを稼働させる電力だ。ビットコインはこの電力消費の観点で、その持続性について不安視がされている。

米家庭1.6倍の電力消費

必要な電力量

ビットコインに必要な電力量については様々な試算がなされている。

Christopher Malmo氏がウェブメディアのMOTHERBOARDに発表した数値では、2015年時点でビットコインのトランザクション1回あたりに必要な電力量は米国の平均的な家庭が1日に利用する電力量の1.57倍に相当するという。

つまり、ビットコインで何らかの行為をするたびにそれだけの電力量が世界のどこかで消費されているということだ。

同様に決済時に電力を利用するクレジットカードと比較すると、クレジットカードの約5千倍に以上に相当するという。

Allied Control社の試算ではビットコインネットワークを維持するために250~500メガワットを必要としているという。

その後もビットコインが普及するにつれ消費電力は増え続けている。Sebastiaan Deetman氏が同じくウェブメディアのMOTHERBOARDで発表した試算では、2020年にはデンマーク一国が消費する電力量に達すると試算されている。

米国大手ネット企業

自社データセンターの効率化、再生可能エネルギー化を急ぐ各社

電力消費については、世界的にネットでビジネスを運営する企業は敏感になっている。

Googleは2017年中に世界で利用する電力を再生可能エネルギー100%にすると発表している。Facebookも2018年度末までに自社インフラの50%を再生可能エネルギーで賄うという目標を立てており、2016年1月にアイルランドに設立したデータセンターでは実際に100%再生可能エネルギーで賄うことに成功している。

この背景には各社の企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)への意識があることは間違いない。

こうしたCSRの観点では、世界中で分散処理を行うビットコインについては、その責任の所在が曖昧になることは否定できない。

どこでマイニングされているか

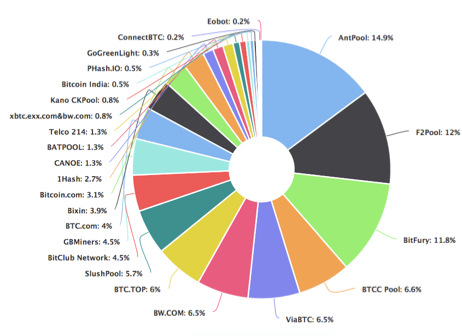

マイニングプール上位は中国

ビットコインで消費される電力でマイニングに費やされるものの割合は大きい。そのマイニングを専業としている企業は複数あり、セキュリティ上の観点から独自で設備を持つことが多い。

複数の採掘者であるマイナー(Miner)が協力して設備を保有することをマイニングプールと言い、得られたビットコインを各マイナーの貢献度に応じて分配する仕組みをとっている。

このビットコインマイニングプール上位10社のうち、AntPool、F2Poolといったトップ2社を含む少なくとも5社は中国をベースとした企業となっている。

中国でこうしたビットコインマイニングが盛んとなる理由は大きく二つ挙げられる。

一つは自国通貨である人民元に対する不安。そして、もう一つは社会主義国で保証されている安いインフラ費用、つまりは安い電力使用料だ。

中国ではその安い電力使用料を利用することで、膨大な計算能力と消費電力を必要とするマイニングを有利に行うことが可能となっている。

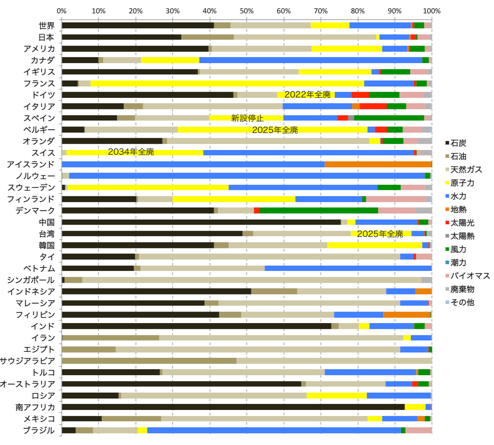

中国の発電割合

高い石炭燃料の割合

中国の1人あたり消費電力は、国際エネルギー機関 (IEA) の “Key World Energy Statistics”によれば3.48MW/hと、日本の7.75MW/h、米国の12.95MW/hと比べて低い水準で収まっている。

しかしながら、その電力を補う発電方法では、化石燃料にたよる割合が75%程度を占めており、他の国々と比較してもずば抜けて大きい。

こうした発電方法で生産される電力がビットコインの維持に使われることについて、筆者は正直なところ懸念を抱かざるを得ない。

イノベーション

必要は発明の母

当然のことながら、必要は発明の母であり、ビットコイン周辺でも各種のイノベーションが登場している。

例えば、ビットコインが登場した当初はパソコンレベルで行われてきたP2Pの仕組みも現在は効率化が進んでいる。

特定用途向け集積回路(ASIC)

一つはハードウェアの進歩によるものが挙げられる。計算能力を提供するIC(集積回路)チップを特定の処理に最適化することで、処理能力の向上、つまりは消費電力の低減が可能となる。

こうしたチップは「特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit 略称ASIC)」と呼ばれる。

ビットコイン用のASICも3年前から登場している。

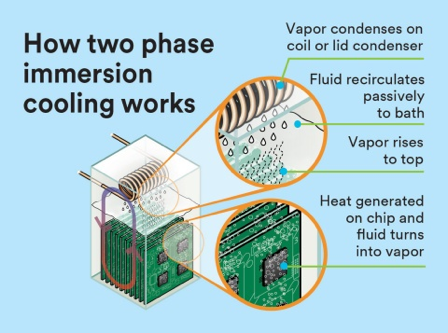

データセンターの性能向上

ビットコインプール3位で米国を拠点にしているBitFury社はジョージア州に複数の専用データセンターを所有している。

実はデータセンターが消費する電力のほとんどは、計算に必要とする電力ではなく、計算することによって発生する発熱を冷却するためのものである。

通常こうしたデータセンターでの冷却には、巨大なエアコンが利用される(空冷式)が、このBitFury社が所有するデータセンターでは、水冷式が採用されている。これは液浸式といわれる冷却方法で、マザーボードそのものを冷却液に浸す方式となっており、空冷式に比べ、格段に冷却性能は上回る。

暗号通貨への期待

セキュアでローコスト、低環境負担

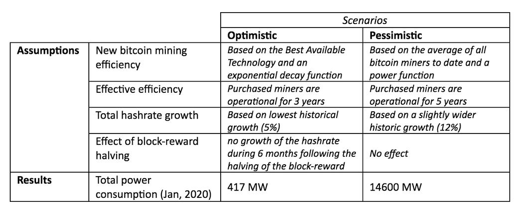

実際のところ、ビットコインのトランザクションとマイニングに必要な電力量は楽観的な試算と悲観的な試算で大きく数字が乖離している。

ある試算では2020年にビットコインを維持するために必要とされる消費電力は上記のイノベーションが最大限に採用された状態で楽観的に試算した場合、417MWとされている。その一方でイノベーションが思うように採用されず、利用の拡大ばかりが進んだ場合、14,600MWと試算されており、その差は35倍となっている。

期待される環境性能

世界で利用されるための必要条件

筆者自身、国家が介入しない分散型暗号通貨には新たな可能性を感じる。ただし、分散することで地球資源利用についての責任の所在が不明確になるデメリットは存在する。

このデメリットを新たな人智で回避していくことが、本来の意味での世界で持続的に存在できる分散型暗号通貨のあるべき姿と考え、その行く末に大きな期待をしている。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

前川 純一(退職)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合