量子コンピュータ「夜明け前」

【写真1】Q2Bのタイトルスライド

(出典:文中掲載の写真はすべて筆者撮影)

Q2B

昨年末12月10日~12日にかけて、米国シリコンバレーにてQ2Bという量子コンピュータのカンファレンスが開催された。Q2BはQuantum Computing to Businessの略で、技術の議論が先行する量子コンピュータの世界でビジネス応用を検討する新たな取り組みのカンファレンスとなっている。

筆者は、新たなブレークスルーになりうるかもしれない量子コンピュータがどうビジネス化されるのか、市場は何を期待しているのかということを聞ける機会ととらえてこのQ2Bに参加した。

今回は量子コンピュータの技術動向ではなく、代表的な企業を含めて、業界とはまだ言えない関係者がどのようなステータスにあるのかについて簡単にお伝えしたい。

こぢんまりとしたカンファレンス

Q2Bの登壇者はIBM、Google、Microsoftといった大手IT企業で量子コンピュータの商用化に最前線で取り組んでいる研究者が一堂に会するもので、量子コンピュータの動向を追っている者からすると夢のキャスティングという様相だった。その一方で参加者数は350名程度。昨年、複数参加した1社で何万人も集めるAWSやSalesforce等のカンファレンスに比べれば、大きなテーマであるにもかかわらず100分の1以下の規模で拍子抜けするに近い感覚を覚えた。

筆者が感じた最近のIT系のカンファレンスとの大きな違いは日本人の参加者が非常に多かったこと。正確な人数、割合は把握不可能だが、外国人勢としては最大で、感覚的には全参加者の1/10以上は確実に日本人が占めていた。

量子コンピュータ村

まだビジネスとして未知数の現時点では、たとえ量子コンピュータのビジネス応用のカンファレンスとはいえ、一部の同じビジョンを持つ、これまで技術開発に関わってきた同志の集まりといった雰囲気は否めない。例えとして適切かは分からないが、もう何年も前になるが、Dragon Ashという日本のヒップホップ(HIP HOP)グループの『Grateful Days』というヒット曲があった。その歌詞の中で一番印象にのこるフレーズに「俺は東京生まれHIP HOP育ち、悪そうな奴は大体友達」。まさに今の量子コンピュータの世界は「俺は量子物理学育ち、量子コンピュータ語る奴は大体知り合い」といった感覚を受けた。

いい意味でも悪い意味でも外部からの参入者がまだ少ない、ある種の「量子村」状態といえる。

NISQの時代

量子コンピュータは現在、「NISQ」の時代と呼ばれている。NISQとは「Noisy Intermediate-Scale Quantum Computer」の略で、日本語に訳すと「ノイズがあり、ほどほど(スケールしない)の量子コンピュータ」ということになる。これはCalifornia Institute of Technologyの理論物理学者John Preskill氏が定義づけたもので、量子コンピュータの現時点でのステージを表現するものとして業界で広く認知されている。つまり、現時点の量子コンピュータの開発状況から推察すると、いつ確実に従来型のコンピュータを超越するのかは不鮮明であると言い換えることができるだろう。そのような状況の中でも大手IT企業を始め、複数の企業や組織がビジネス化を目指している。

【写真3】NISQ時代を語るJohn Preskill氏

スペックをどう語るかさえ試行錯誤

コンピュータの場合、スペックと呼ばれる性能比較に利用される指標が存在する。しかしながら、量子コンピュータの世界ではまだこれすら確立されていない。

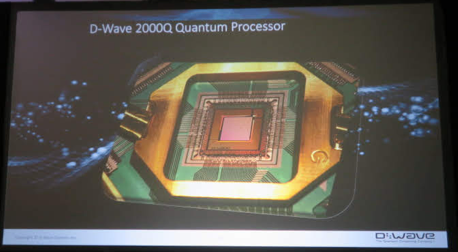

「Intelが49量子ビットのチップを開発に成功」、「Googleは72量子ビットのチップ開発に成功」といった報道をお聞きになったことがあるだろう。パソコンの歴史からするとトランジスタの集積度合いがコンピューティング性能に比例することから、同様に量子ビットの数が多ければ単純に高性能といえると思いがちだが、そのような単純なものではない。大手IT企業が数十量子ビットでしのぎを削る一方で、D-Waveという量子コンピュータのベンチャー企業が開発したものは2048量子ビットという。通常のロジックだと理解不能となるが、これは量子コンピュータの方式の違い、つまりは根本的なあり方、考え方の違いに起因している。ここでは詳しい技術的な説明は省くが、前者はゲート方式、後者はアニーリング方式に分類されており、アーキテクチャそのものがまだ試行錯誤を続けていることがお分かりいただけると思う。

【写真4】D-Wave社の2000を超える量子ビットを持つ。量子プロセッサ

量子コンピュータだけでない「量子」

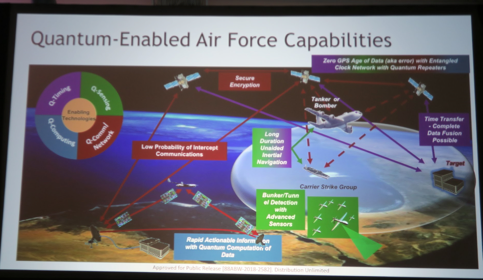

日本では量子コンピュータの実用化が注目されているが、実は量子物理学から派生した応用先はコンピュータに限らない。量子コミュニケーション・ネットワーク、量子センシング、そして量子タイミングといった応用先がある。ほとんど日本では知られていないが、中国は量子コンピュータだけでなく、量子コミュニケーション・ネットワークに大規模な投資を行っており、世界の研究者から注目を集め続けている。

【写真5】米空軍が期待する量子技術の応用先

次の国力のための期待

今回のカンファレンス会場はComputer History Museum(コンピュータ歴史博物館)の2階を借りたものだった。

IBMの米国国勢調査用のパンチカードを使ったシステムから始まり、弾道計算用、旧ドイツ軍の暗号通信機「Enigma」、またそれを解読するチューリングコンピュータの歴史を眺め、今回の新たな量子コンピュータという領域に目を向けると、ビジネスの前に「国家の威信」というものがあることを感じた。

その昔「鉄は国家なり」という言葉で、国の産業の根幹が語られたように、現在は量子コンピュータに代表される計算力が次の国家の競争力の源泉、国力のバロメータとして期待されていることは事実だろう。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

前川 純一(退職)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合